Forschungserfolg: Wie CO2 unsere Meere beeinflusst

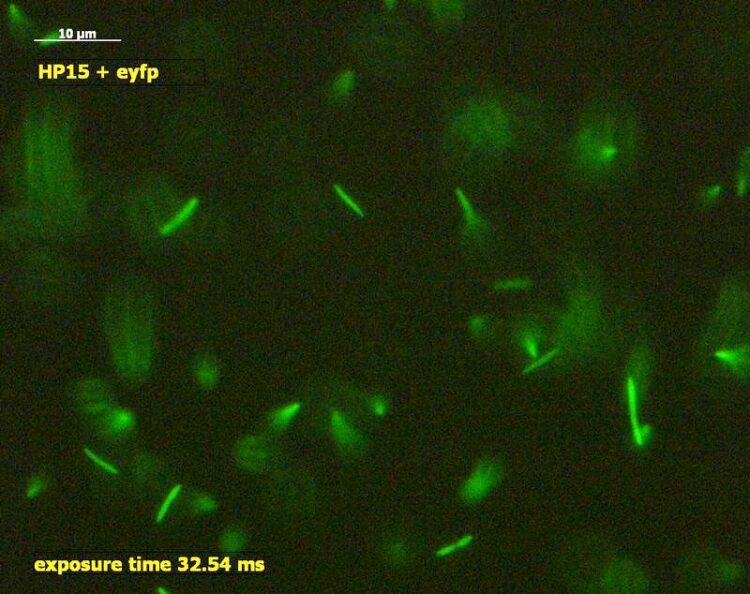

Marine Bakterien, die mittels Fluoreszenz markiert wurden, werden im Labor mit dem Mikroskop hinsichtlich ihrer Chemotaxis untersucht.

(c) Constructor University

Das Verhalten von Mikroorganismen ist entscheidend, um zu verstehen, was der Eintrag von Kohlendioxid in den Ozeanen bewirkt.

Forschende der Constructor University in Bremen haben in Zusammenarbeit mit Kolleg:innen aus Australien, den USA, und der Schweiz nun neue Erkenntnisse über den Stoffwechselaustauch zwischen den Kleinstlebewesen gewonnen. Die Forschungsergebnisse wurden kürzlich in der renommierten Zeitschrift „Nature Microbiology“ veröffentlicht.

(c) Constructor University

Mikroorganismen sind ein zentraler Bestandteil des marinen Ökosystems – unter anderem produzieren sie Sauerstoff und binden Kohlendioxid. „Bisher wurde angenommen, dass die Diffusion von Nährstoffen von der Größe der Zelle abhängt“, sagt Professor Dr. Matthias Ullrich, Mikrobiologe an der Constructor University, und einer der Co-Autoren der Studie. Je größer eine Zelle, desto mehr Stoffe gibt sie ab und übt dadurch zugleich eine größere Anziehungskraft auf kleinere, bewegliche Organismen aus. Chemotaxis lautet hier der Fachbegriff, der diese durch chemische Reize ausgelöste Orientierungsbewegung bezeichnet.

Die Forschenden wiesen nun nach, dass auch kleinere und gleichgroße Zellen durch Chemotaxis erkannt werden können. Auch zwischen einigen der häufigsten Mikroorganismen der Ozeane bestehen also Stoffwechselbeziehungen, die keineswegs nur einseitig sind, wie bisher angenommen. Photosynthese betreibende Organismen versorgen konsumierende Bakterien nicht nur mit Kohlehydraten, sondern sie erhalten von diesen auch Nährstoffe. Sie verhalten sich also aktiv.

„Um den Kohlenstoffwechsel in den Ozeanen besser zu verstehen, ist es fundamental, mehr über die Austauschmechanismen der Mikroorganismen zu wissen“, meint Ullrich. „In Zukunft werden Forschende in der Mikrobiologie viel genauer beobachten, wie der Austausch von Substanzen zwischen gleich großen Mikroorganismen erfolgt.“

Möglich wurde diese Erkenntnis erst durch die Grundlagenforschung an der Constructor University. Schon vor einem guten Jahrzehnt hatten Forschende um Professor Ullrich die Gene eines einzelnen Bakteriums entschlüsselt. Sie stellten fest, welche Gene dazu beitragen, eine Zelle zu erkennen und zu binden. An der damaligen Forschung war die Promovierende Eva Sonnenschein beteiligt, die inzwischen als Professorin an der Universität von Swansea in Wales lehrt und auch an der aktuellen Studie mitwirkte. Maßgeblich vorangetrieben wurde die Forschung von Wissenschaftler:innen mehrerer australischer Universitäten, vom Massachusetts Institute of Technology in den USA und von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich in der Schweiz.

Wissenschaftliche Ansprechpartner:

Prof. Dr. Matthias Ullrich | Professor für Mikrobiologie

mullrich@constructor.university | +49 421 200-3245

Originalpublikation:

https://www.nature.com/articles/s41564-023-01327-9

Weitere Informationen:

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

Neues Wirkprinzip gegen Tuberkulose

Gemeinsam ist es Forschenden der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) und der Universität Duisburg-Essen (UDE) gelungen, eine Gruppe von Molekülen zu identifizieren und zu synthetisieren, die auf neue Art und Weise gegen…

Gefahr durch Weltraumschrott

Neue Ausgabe von „Physikkonkret“ beleuchtet Herausforderungen und Lösungen für eine nachhaltige Nutzung des Weltraums. Die Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG) veröffentlicht eine neue Ausgabe ihrer Publikationsreihe „Physikkonkret“ mit dem Titel „Weltraumschrott:…

Wasserstoff: Versuchsanlage macht Elektrolyseur und Wärmepumpe gemeinsam effizient

Die nachhaltige Energiewirtschaft wartet auf den grünen Wasserstoff. Neben Importen braucht es auch effiziente, also kostengünstige heimische Elektrolyseure, die aus grünem Strom Wasserstoff erzeugen und die Nebenprodukte Sauerstoff und Wärme…