Die Suche nach dem Wirkstoff – Potsdamer Zoophysiologen untersuchen seltene Erkrankungen

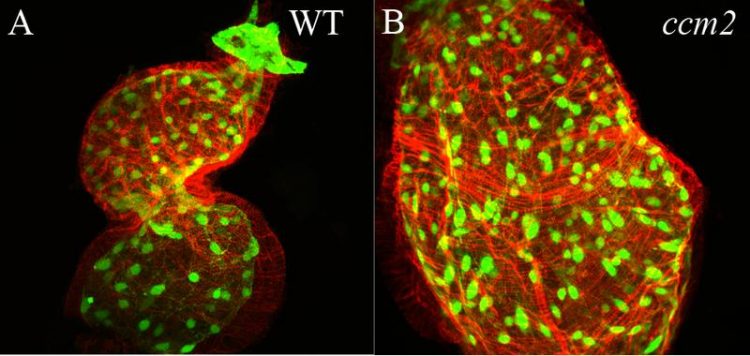

Konfokalmikroskopische Aufnahme des Herzens eines Zebrafischembryos. Der Verlust eines bestimmten Proteins führt zu einer ballonartigen Vergrößerung des Herzschlauchs (rechts). Fotos: Salim Seyfried und Marc Renz.

In dem international besetzten Forschungsnetzwerk werden Wissenschaftler aus Deutschland, Frankreich und Kanada nach Wirkstoffen suchen, die die Ausbildung kleiner Gefäßwucherungen im Gehirn unterdrücken. Diese als zerebrale kavernöse Malformationen bezeichneten Gefäßveränderungen treten bei etwa einem von 5.000 Menschen auf und haben genetische Ursachen. Sie führen häufig zu Blutungen im Gehirn und zu Schlaganfällen.

Gegenwärtig gibt es noch keine medikamentöse Prävention für diese Gruppe von Erkrankungen. In dem Konsortium werden die Potsdamer Wissenschaftler gemeinsam mit Kollegen der University of Toronto, Kanada, der Université Paris Diderot, Frankreich, dem Leibniz-Institut für molekulare Pharmakologie Berlin, dem Berliner Institut für Gesundheitsforschung und dem Hospital for Sick Children, Kanada, Tausende von Substanzen nach ihrer Wirksamkeit screenen.

Allein 52.100 Substanzen werden durch die kanadischen Partner im Tiermodell Caenorhabditis elegans – einem Fadenwurm – getestet. Vorangegangene Untersuchungen hatten gezeigt, dass bestimmte Mutationen im Genom der Zebrafische ebenfalls zu Malformationen unterschiedlicher Blutgefäße führen.

Ausgehend von diesen Ergebnissen testen die deutschen Forscher nun an Fischeiern, welche Substanzen die krankhaften Veränderungen in diesen Mutanten unterdrücken. Dabei beschränken sich die Forscher auf jene Substanzen, die bereits im Fadenwurm Effekte gezeigt haben.

Die französischen Kollaborationspartner werden schließlich die aussichtsreichsten Wirkstoffe, die sowohl im Fadenwurm als auch im Zebrafisch erfolgversprechend erscheinen, in präklinischen Studien im Tiermodell Maus untersuchen und mögliche Therapieansätze für die Anwendung der Wirkstoffe in Patienten prüfen.

Die Ergebnisse der Studien sollen die Voraussetzung dafür schaffen, zukünftig neue und innovative Therapieansätze für den Menschen entwickeln zu können. Das Forschungsprojekt wird mit 900.000 Euro über das ERA-NET-Instrument der Europäischen Union gefördert.

Kontakt: Prof. Dr. Salim Seyfried, Institut für Biochemie und Biologie

Telefon: 0331 977-5540/5541

E-Mail: sseyfried@uni-potsdam.de

Medieninformation 10-06-2015 / Nr. 082

Heike Kampe

Universität Potsdam

Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Am Neuen Palais 10

14469 Potsdam

Tel.: +49 331 977-1474

Fax: +49 331 977-1130

E-Mail: presse@uni-potsdam.de

Internet: www.uni-potsdam.de/presse

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

Neues Wirkprinzip gegen Tuberkulose

Gemeinsam ist es Forschenden der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) und der Universität Duisburg-Essen (UDE) gelungen, eine Gruppe von Molekülen zu identifizieren und zu synthetisieren, die auf neue Art und Weise gegen…

Gefahr durch Weltraumschrott

Neue Ausgabe von „Physikkonkret“ beleuchtet Herausforderungen und Lösungen für eine nachhaltige Nutzung des Weltraums. Die Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG) veröffentlicht eine neue Ausgabe ihrer Publikationsreihe „Physikkonkret“ mit dem Titel „Weltraumschrott:…

Wasserstoff: Versuchsanlage macht Elektrolyseur und Wärmepumpe gemeinsam effizient

Die nachhaltige Energiewirtschaft wartet auf den grünen Wasserstoff. Neben Importen braucht es auch effiziente, also kostengünstige heimische Elektrolyseure, die aus grünem Strom Wasserstoff erzeugen und die Nebenprodukte Sauerstoff und Wärme…