Beefsteak-Pilze haben Anti-Pilzwaffe

Ein Beefsteak-Pilz, aufgenommen in einem Wald bei Solingen.

HHU / Jungho Lee

Biologie: Veröffentlichung in Biomolecules

„Feldin“ heißt das neuartige Biomolekül, das Biologen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) zusammen mit Kollegen aus Bochum, Göttingen und Frankfurt/Main entdeckt haben. Es hemmt das Wachstum einer Pilzfamilie, deren Mitglieder teilweise für den Menschen schädlich sind. Sie beschreiben weiterhin in der Fachzeitschrift „Biomolecules“, dass der Wirkstoff nicht auf den Pilz Ustilago maydis wirkt, so dass Biotechnologen diesen zur Feldin-Produktion nutzen können.

Fistulina hepatica, auf Deutsch besser bekannt als Eichen-Leberreischling oder Ochsenzunge, im Englischen „Beefsteak Fungus“, gehört zu den Baumpilzen. Der Fruchtkörper des vorwiegend an Eichen lebenden Pilzes erinnert durch seine Maserung an rohes Fleisch und ist essbar.

Ein Forschungsteam unter Beteiligung von Prof. Dr. Michael Feldbrügge vom Institut für Mikrobiologie der HHU interessierte sich aber nicht für die kulinarischen Qualitäten des Beefsteak-Pilzes, sondern für seine biochemische Ausstattung. Sie identifizierten in ihm das zu den Polyynen gehörende neue Biomolekül „Feldin“, das auf die Familie der Ascomyzeten-Pilze inhibierende Wirkung zeigt, diese also am Wachstum hindert.

HHU / Michael Feldbrügge

Dies ist auch medizinisch interessant, weil zu der Pilzfamilie humanpathogene Pilze wie Candida albicans gehören, die beim Menschen Pilzinfektionen (Mykosen) auslösen können, die im schlimmsten Fall zum Tod führen. Besonders gefährdet sind hierbei immungeschwächte Patienten. „Der Beefsteak-Pilz hat eine scharfe Waffe gegen andere Pilze, die sich vielleicht auch der Mensch zunutze machen kann“, überlegt Junho Lee, Erstautor der Studie und Doktorand an der HHU.

Denn Feldin kann möglicherweise zu einem bei Menschen einsetzbaren Wirkstoff gegen Befall mit Candida albicans weiterentwickelt werden. Doch wie kann der Stoff produziert werden? „Uns überraschte, dass der Pilz Ustilago maydis, der die Pflanzenkrankheit ‚Maisbeulenbrand‘ auslöst und der in Düsseldorf intensiv beforscht wird, gegen Feldin unempfindlich ist“, so Prof. Feldbrügge. Dies eröffnet die Möglichkeit, Ustilago maydis so zu verändern, dass er als Fabrik für Feldin benutzt werden kann. Folglich würde der Stoff biotechnologisch produziert werden.

Die Forschungsarbeiten entstanden im Rahmen des FocusLab „CombiCom“ des Bioeconomy Science Center (BioSC), welches von Dr. Anita Loeschke geleitet wird. Während von den HHU-Forschern die Aspekte rund um Ustilago maydis untersucht wurden, bestimmten die beteiligten Forscher von der Universität Frankfurt die Struktur der Moleküle, die Ruhr-Universität Bochum und die Universität Göttingen stellte verschiedene Pilzextrakte zur Verfügung.

Originalpublikation:

Jungho Lee, Yi-Ming Shi, Peter Grün, Matthias Gube, Michael Feldbrügge, Helge Bode, Florian Hennicke, Identification of Feldin, an Antifungal Polyyne from the Beefsteak Fungus Fistulina hepatica, Biomolecules, 2020 Oct 31; 10(11):1502

DOI: 10.3390/biom10111502

Weitere Informationen:

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

Hybrid-Energiespeichersystem für moderne Energienetze

Projekt HyFlow: Leistungsfähiges, nachhaltiges und kostengünstiges Hybrid-Energiespeichersystem für moderne Energienetze. In drei Jahren Forschungsarbeit hat das Konsortium des EU-Projekts HyFlow ein extrem leistungsfähiges, nachhaltiges und kostengünstiges Hybrid-Energiespeichersystem entwickelt, das einen…

Für kostengünstigere, nachhaltigere Akkus

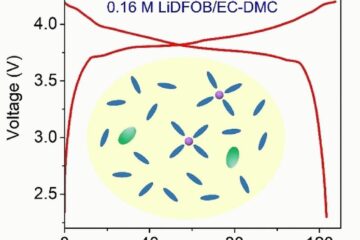

Ultraniedrig konzentrierter Elektrolyt für Lithium-Ionen-Batterien Lithium-Salze machen Akkumulatoren leistungsfähig, aber teuer. Ein ultraniedrig konzentrierter Elektrolyt auf Basis des Lithium-Salzes LiDFOB könnte eine kostengünstige und dabei nachhaltigere Alternative sein. Zellen mit…

Chemischer Seiltrick auf molekularer Ebene

Mechanismusforschung hilft, wenn „Trial & Error“ versagt. In den meisten industriellen chemischen Reaktionen verbinden sich Katalysatoren mit den Ausgangsstoffen und begleiten sie über Zwischenstufen zum Produkt. Dieser Weg wird in…