Akute Myeloische Leukämie: Ulmer erforschen bisher unbekannten Mechanismus der Blutkrebsentstehung

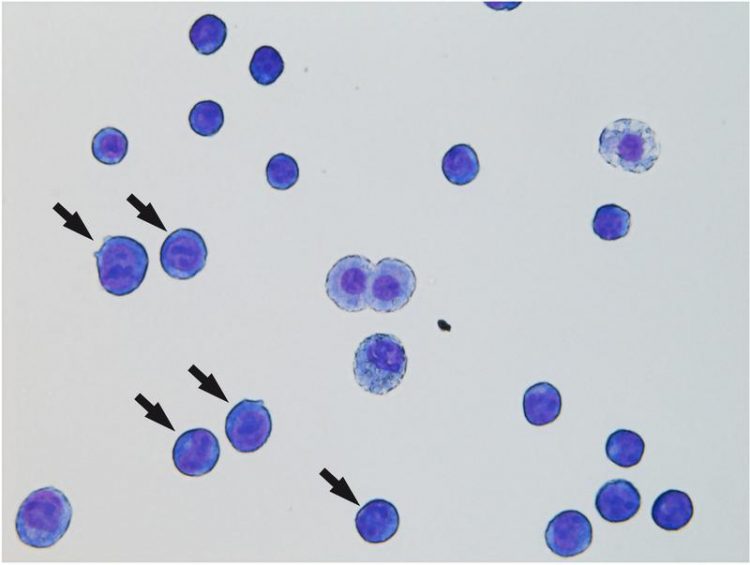

AML1-ETO führt zu Blasten (Pfeile), unreifen Blutzellen der „myeloischen“ Reihe, die für die aggressive Form einer AML charakteristisch sind Abbildung: Uni Ulm

Die Akute Myeloische Leukämie äußert sich unter anderem durch Schwächezustände, Blutarmut oder Infektanfälligkeit. Auslöser ist die Entartung einer Gruppe blutbildender („myeloischer“) Zellen: Sie teilen sich ungebremst und produzieren fast ausschließlich so genannte Blastenzellen.

Diese Blastenzellen stören nicht nur die normale Blutbildung im Knochenmark, sondern können auch verschiedene Organe direkt schädigen. Bei einer bestimmten Art der AML kommt dem „Krebsprotein“ AML1-ETO eine Schlüsselrolle zu, da es die Genexpression der Krebszellen verändert.

Ulmer Forscher konnten jetzt zeigen, dass dieses Protein eine weitere, bisher unbekannte Funktion erfüllt: Es beeinflusst auch die Expression von Genen, die normalerweise durch das Notch-Protein reguliert werden. Das Notch-Protein spielt sowohl bei der Zellteilung als auch bei der Zelldifferenzierung eine wichtige Rolle.

In Zellkultur-Experimenten und im Mausmodell haben Geiger und Oswald den neuen Wirkmechanismus der aggressiven Variante des AML1-ETO Krebsproteins (AE9a) nachgewiesen: Genau wie das Notch-Protein selbst aktiviert es also die Expression von Notch-Zielgenen.

Eine veränderte Form des Krebsproteins, welches keine Notch-Zielgene mehr beeinflusst, löst jedoch keine Blutkrebserkrankung aus. „Daher scheint dieser neu entdeckte Mechanismus ein essentieller Schritt bei der Leukämie-Entstehung zu sein“, erklärt Professor Franz Oswald vom Zentrum für Innere Medizin der Universitätsklinik Ulm.

Gemeinsam mit den Ulmer Ärzten Professor Lars Bullinger und Professorin Konstanze Döhner von der Universitätsklinik für Innere Medizin III konnte die Gruppe weiterhin zeigen, dass diese aggressive Variante des AML1-ETO Krebsproteins auch bei AML-Patienten zu finden ist – und durch ein charakteristisches Genexpressions-Profil identifiziert werden kann.

Künftig könnten diese Forschungsergebnisse die Blutkrebstherapie verbessern: „Bei der speziellen AML-Variante lässt sich der nun entdeckte Wirkmechanismus womöglich als therapeutischer Angriffspunkt nutzen“, präzisiert Professor Hartmut Geiger, Leiter des Instituts für Molekulare Medizin.

Die Studie wurde im Rahmen des Ulmer „Leukämie-Sonderforschungsbereichs“ (SFB 1074) von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) sowie unter anderem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützt.

Weitere Informationen:

Prof. Dr. Franz Oswald: Tel.: 0731/500-44544, franz.oswald@uni-ulm.de

Prof. Dr. Hartmut Geiger: Tel.: 0731/50-26700, hartmut.geiger@uni-ulm.de

V Thiel, BD Giaimo, P Schwarz, K Soller, V Vas, M Bartkuhn, TJ Blätte, K Döhner, L Bullinger, T Borggrefe, H Geiger and F Oswald. Heterodimerization of AML1/ETO with CBFβ is required for leukemogenesis but not for myeloproliferation. Leukemia. doi:10.1038/leu.2017.105

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.uni-ulm.de/Alle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

Gefahr durch Weltraumschrott

Neue Ausgabe von „Physikkonkret“ beleuchtet Herausforderungen und Lösungen für eine nachhaltige Nutzung des Weltraums. Die Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG) veröffentlicht eine neue Ausgabe ihrer Publikationsreihe „Physikkonkret“ mit dem Titel „Weltraumschrott:…

Wasserstoff: Versuchsanlage macht Elektrolyseur und Wärmepumpe gemeinsam effizient

Die nachhaltige Energiewirtschaft wartet auf den grünen Wasserstoff. Neben Importen braucht es auch effiziente, also kostengünstige heimische Elektrolyseure, die aus grünem Strom Wasserstoff erzeugen und die Nebenprodukte Sauerstoff und Wärme…

Fledermäuse der Meere

Delfine orientierten sich schon vor fünf Millionen Jahren mittels schmalbandiger Schallwellen. Senckenberg-Forscherin Dr. Rachel Racicot hat gemeinsam mit ihrer damaligen Studentin Joyce Sanks von der Vanderbilt Universität das Innenohr der…