Warum die Evolution manchmal nur langsam vorankommt

In den Sedimenten der Tiefsee gibt es ein besonderes Archiv der Evolution: Dort sind die Überreste von einst frei im Wasser schwebenden Kleinstlebewesen, dem sogenannten Mikroplankton, zu finden. Über viele Millionen vergangene Jahre haben sich die Mikrofossilien in gut datierbaren Schichten übereinander abgelagert. Vielfach handelte es sich bei dem Mikroplankton um Foraminiferen, das sind Einzeller, die kleine formenreiche Gehäuse bilden und von denen es bis heute zahlreiche Arten gibt.

Wissenschaftler hatten bereits vor einiger Zeit anhand der Untersuchung der Gehäuse der Mikroplankton-Fossilien festgestellt, dass die Evolutionsgeschwindigkeit der Formen stark schwankte. Vor allem eine merkwürdig verringerte Evolutionsrate der Meeresorganismen, die sich mit den heute angenommenen Evolutionsmechanismen nicht recht in Einklang bringen ließ, zog die Aufmerksamkeit der Forscher auf sich. Es wurden mehrere Entwicklungsreihen von Arten gefunden, die sich auffallend langsam, anscheinend ungeachtet derzeitiger Klimaschwankungen, immer wieder in derselben Richtung veränderten. Einerseits liefern solche Entwicklungsreihen einen der besten und direktesten Beweise für die Evolution der Arten, auf der andere Seite gab es bisher für das langsame Tempo der Evolution keine Erklärung. Nun hat der Mikropaläontologe Prof. Michal Kucera vom Institut für Geowissenschaften der Universität Tübingen in Zusammenarbeit mit Samuel Alizon von der Queen's University im kanadischen Kingston und Vincent A. A. Jansen von der Royal Holloway University of London ein theoretisches Modell erstellt, mit dem sich die langsame Evolution der marinen Kleinstlebewesen plausibel erklären lässt. Die Forschungsergebnisse wurden von der US-amerikanischen Fachzeitschrift PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) diese Woche vorab online veröffentlicht (http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.0805039105).

Einen wichtigen Ausgangspunkt der theoretischen Überlegungen von Michal Kucera und seinen Kollegen bildeten neue molekulargenetische Daten. Daraus ergab sich, dass viele der Arten, die das Mikroplankton der Meere bilden, teilweise mit recht unterschiedlichen Genen ausgestattet sind – obwohl sie äußerlich gleich aussehen. Die Wissenschaftler sprechen von versteckter Diversität. Wahrscheinlich sind die Muster der Evolution, die sich aus den Mikrofossilien nachzeichnen lassen, also nicht das Ergebnis von einzeln abgrenzbaren Arten, sondern das Ergebnis einer Entwicklung ganzer Gruppen von heimlichen Geschwisterarten. In ihrer Form können sie heute als Fossilien nicht unterschieden werden, waren aber genetisch und in ihrer Lebensweise durchaus verschieden. Die Wissenschaftler interessierte, wie sich die versteckte Diversität auf die augenscheinliche Evolutionsrate ausgewirkt hat.

Die Wissenschaftler legten in ihren Überlegungen der Beschreibung der Beziehungen zwischen den Arten ein allgemeines Modell (Lotka-Volterra-Beziehungsmodell) zugrunde. Sie gingen überdies davon aus, dass in den Beziehungen der verschiedenen Foraminiferenarten untereinander der Wettbewerb um Ressourcen – vor allem um Nahrung – dominierte. Um die Grundzüge des Ressourcenwettbewerbs unter äußerlich gleichen Geschwisterarten beispielhaft zu erfassen, stellten sich die Wissenschaftler einige Foraminiferenarten vor, die nebeneinander existieren und die um unterschiedlich große Nahrungspartikel mit verschiedenem Energiegehalt konkurrieren. Die Arten können ein unterschiedlich breites Spektrum an Partikelgrößen verdauen, und die Forscher machten die Annahme, dass die Fähigkeit zur Verdauung verschiedener Partikelgrößen sich durch Evolution ändern kann. Nun soll die maximale Nahrungspartikelgröße ständig etwas zunehmen. Wäre in dem System nur eine Foraminiferenart vorhanden, würde die Evolution schnell vorangehen – die Organismen passen sich den veränderten Bedingungen an. Geht man jedoch von mehreren versteckt diversen Arten aus, verändert sich nur die im Wettkampf stärkste Art schnell, die anderen entwickeln sich langsam.

Die Simulation der Wissenschaftler zeigt, dass die im Wettbewerb schwächeren Populationen sich erst dann anpassen können, wenn die dominante Art in ihrer Entwicklung ein neues Optimum erreicht hat. Die Evolution eines Systems mit versteckter Diversität wird dadurch insgesamt langsamer. Die Wissenschaftler haben sogar festgestellt, dass die augenscheinliche Evolutionsrate exponentiell abnimmt mit einer steigenden Zahl von Geschwisterarten innerhalb einer angenommenen Abstammungslinie. Mit diesem Mechanismus können die Wissenschaftler sowohl die bemerkenswerten Schwankungen in der augenscheinlichen Evolutionsrate des Meeresplanktons erklären als auch die Beobachtung langfristiger Evolutionstrends, die sich nur allmählich durchsetzen.

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.uni-tuebingen.de http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.0805039105Alle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

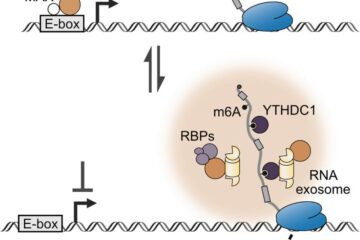

Forschende enthüllen neue Funktion von Onkoproteinen

Forschende der Uni Würzburg haben herausgefunden: Das Onkoprotein MYCN lässt Krebszellen nicht nur stärker wachsen, sondern macht sie auch resistenter gegen Medikamente. Für die Entwicklung neuer Therapien ist das ein…

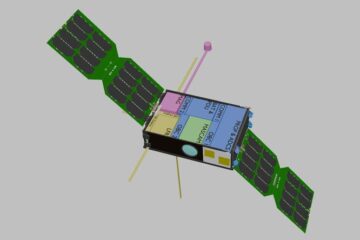

Mit Kleinsatelliten den Asteroiden Apophis erforschen

In fünf Jahren fliegt ein größerer Asteroid sehr nah an der Erde vorbei – eine einmalige Chance, ihn zu erforschen. An der Uni Würzburg werden Konzepte für eine nationale Kleinsatellitenmission…

Zellskelett-Gene regulieren Vernetzung im Säugerhirn

Marburger Forschungsteam beleuchtet, wie Nervenzellen Netzwerke bilden. Ein Molekülpaar zu trennen, hat Auswirkungen auf das Networking im Hirn: So lässt sich zusammenfassen, was eine Marburger Forschungsgruppe jetzt über die Vernetzung…