Zucht mit Hindernissen

Der Bestand des Iberischen Luchses hat sich seit Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts dramatisch verringert. Waren es vor rund einhundert Jahren noch 100.000 Tiere, die die Iberische Halbinsel bewohnten, reduzierte sich ihre Zahl bis heute auf zirka 150 Exemplare. Schuld an der Populationsverringerung ist zum einen die Zerstörung des Lebensraums der Tiere.

Die Umwandlung der natürlichen Landschaft in Agrarflächen drängte den Luchs in seine heutigen Hauptverbreitungsgebiete, die Sierra Morena und den andalusischen Nationalpark Coto de Doñana, im Süden Spaniens zurück. Zum anderen ist die Hauptnahrungsquelle der Luchse Epidemien zum Opfer gefallen. Die Luchse fressen gern Kaninchen – deren Bestand aber wurde in den fünfziger Jahren durch einen Myxomatose- Ausbruch drastisch reduziert.

Damit nicht genug, rottete in den Neunzigern die eingeschleppte Virus-Erkrankung RHD (Rabbit Haemorrhaging Disease) die Kaninchen fast vollständig aus. Und auch verwilderte Hauskatzen tragen zum Populationsschwund der Luchse bei: Der Katzenkrankheit FLV fielen im Frühjahr 2007 in kürzester Zeit alle erwachsenen Luchsmännchen im Doñana Nationalpark zum Opfer – ein enormer Verlust bei einer so kleinen Population.

Einzige Hoffnung für die Luchse im Nationalpark ist das zu Beginn des Jahrtausends gestartete internationale Zuchtprogramm „Iberian lynx ex-situ conservation program“, an dem auch das Berliner Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) beteiligt ist. Ziel des Programms ist es, den frei lebenden Bestand durch eine so genannte Ex-situ-Zucht zu vergrößern. Dabei werden jährlich vier Jungtiere aus der Wildnis gewissermaßen in die Gefangenschaft „umgelagert“ und sollen dort zur Fortpflanzung gebracht werden – ein nicht ganz unproblematisches Unterfangen.

„Über die Biologie des Iberischen Luchses ist relativ wenig bekannt“, sagt Dr. Katarina Jewgenow, Reproduktionsbiologin des IZW. „Luchse sind nicht unbedingt die Lieblingstiere von Zoos und wissenschaftliche Erfahrungen zur Gefangenschaftszucht gibt es sehr wenig.“ Schwierigkeiten gibt es gleich mehrere. Teils vermehren sich die Tiere nicht, weil sie möglicherweise gestresst sind, teils töten und fressen die Luchse ihre eigenen Jungtiere, teils töten sich die Kleinen gegenseitig (Geschwistertötung).

Essenziell für die Zucht ist die Untersuchung der Tiere auf Trächtigkeit – nur so können rechtzeitig Maßnahmen zum Schutz der Neugeborenen getroffen werden. Ideal dafür ist die Messung des Hormonspiegels in Kot und Urinproben, das nichtinvasive Monitoring. „Das“, sagt Dr. Jewgenow, „funktioniert bei jeder anderen Katzenart, aber die Luchse machen leider Probleme“. Bei Luchsdamen nämlich findet sich das während der Trächtigkeit vom Gelbkörper gebildete weibliche Sexualhormon Progesteron, das den Eisprung verhindert, auch nach der Geburt noch in Kot oder Urin. Ob das ein Hinweis auf ein unikales Verhütungsprinzip ist, quasi eine integrierte Antibabypille, oder ob man es mit Metaboliten anderer Steroide, wie Stresshormone zu tun hat, kann nur eine Ultraschalluntersuchung zeigen. So nämlich wird ersichtlich, ob tatsächlich ein Gelbkörper aktiv ist und das Tier somit vorerst nicht trächtig werden kann.

„Letztendlich wurden sogar alle Freilandtiere des Doñana Nationalparks eingefangen, um die gynäkologische Untersuchung vorzunehmen“, sagt Dr. Jewgenow, „Dieser Vergleich der relevanten Parameter zwischen den frei lebenden Luchsen und den Tieren der Gefangenschaftszucht ist weltweit einzigartig.“ Fest steht, dass es Hoffnung für den Iberischen Luchs gibt, denn die Erhaltungszucht läuft gut. Derzeit leben 37 Tiere im Ex-situ- Programm, 6 Jungtiere wurden bislang in der Station geboren. Bis 2010 will man 60 Luchse in Gefangenschaft haben, 8 Tiere sollen jährlich in die freie Wildbahn entlassen werden.

Auch Portugal plant, die in Andalusien gezüchteten Luchse auszuwildern. Ein großer Schritt in Richtung Rettung des Iberischen Luchses ist also gemacht. Aber die Zucht allein reicht nicht, um die Tiere dauerhaft vor dem Aussterben zu bewahren. Wichtig ist es, auch den natürlichen Lebensraum zu schützen und wiederherzustellen. Einen kleinen Beitrag dazu kann sogar jeder ohne viel Aufwand leisten, denn es sind vor allem die landwirtschaftlich genutzten Flächen, die den Luchsen den Platz zum Leben nehmen. Darum rät Dr. Jewgenow: „Essen Sie keine spanischen Erdbeeren. Das wäre ein Anfang.“

Autorin: Victoria Bartlitz

Kontakt:

Dr. Katarina Jewgenow

Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung

Tel: 030-5168611

E-Mail: jewgenow@izw-berlin.de

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Ökologie Umwelt- Naturschutz

Dieser Themenkomplex befasst sich primär mit den Wechselbeziehungen zwischen Organismen und den auf sie wirkenden Umweltfaktoren, aber auch im weiteren Sinn zwischen einzelnen unbelebten Umweltfaktoren.

Der innovations report bietet Ihnen interessante Berichte und Artikel, unter anderem zu den Teilbereichen: Klimaschutz, Landschaftsschutzgebiete, Ökosysteme, Naturparks sowie zu Untersuchungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes.

Neueste Beiträge

Neuartiges Material für nachhaltiges Bauen

Innovativer Werkstoff für eine energieeffiziente Architektur: Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) stellen in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift Nature Communications ein polymerbasiertes Material mit besonderen Eigenschaften vor. Das…

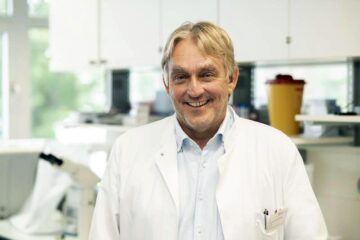

Neues Antibiotikum gegen Erreger der Flussblindheit und Lymphatischen Filariose

Prof. Achim Hoerauf, Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Parasitologie des Universitätsklinikums Bonn (UKB), und seinem Team ist es in Kollaboration mit der Abteilung Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie…

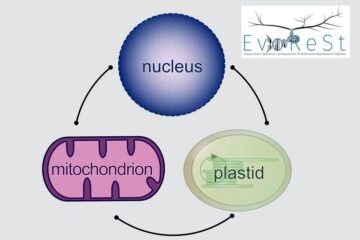

Evolutionäre Genomik: Folgen biodiverser Fortpflanzungssysteme

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert die Einrichtung eines neuen Graduiertenkollegs (GRK) in der Biologie an der Universität Göttingen. Das GRK mit dem Titel „Evolutionary Genomics: Consequences of Biodiverse Reproductive Systems…