Wirbel aus Licht treiben Elektronen an

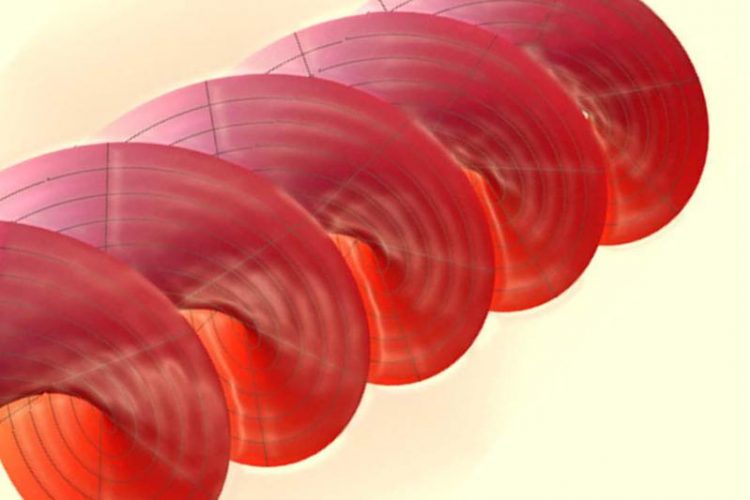

Wirken wie ein Korkenzieher: Wirbel aus Licht Uni Halle / Jamal Berakdar

Optische Wirbel gelten als eine der interessantesten Neuentwicklungen in der Optik, die für viele Anwendungen in Frage kommen, etwa in der Kommunikationstechnologie zur Übertragung von Daten.

In diesen optischen Wirbeln pflanzen sich die Wellen gedreht – ähnlich dem Prinzip eines Korkenziehers – fort. Die Anzahl der Windungen pro Wellengang ist einstellbar und legt fest, wie viel Drehmoment eine Ladung durch die Wechselwirkung mit dem Lichtwirbel erfährt.

Wie bei einem Wasserrad nehmen die Ladungsträger den Drehsinn des Wirbels auf und können somit gerichtet bewegt werden. Dieses neuartige Prinzip der Stromerzeugung ist nicht auf ein bestimmtes Material beschränkt, sondern ein generelles Phänomen und eröffnet somit neue Wege in der Optoelektronik.

Auf Basis dieses elektronischen Wasserradeffekts, der von den MLU-Forschern am Institut für Physik entdeckt wurde, lassen sich elektrooptische Bauelemente realisieren.

Im Rahmen seiner Doktorarbeit, die in die Publikation in „Scientific Reports“ mündete, konnte Jonas Wätzel zeigen, wie Leiterbahnen an ringförmige Elektronenreservoirs gekoppelt und mit optischen Wirbeln angetrieben werden können.

Dabei wird die Ladung an die Ringwände geschleudert, dringt in die Leiterbahnen, vorzugsweise in die Richtung des Drehsinns, ein, so dass ein gerichteter Strom in die Leiterbahnen gepumpt wird. Der Effekt lässt sich durch Erhöhung der Windungszahl der Lichtwirbel noch verstärken.

Angaben zur Publikation:

Jonas Wätzel and Jamal Berakdar: Centrifugal photovoltaic and photogalvanic effects driven by structured light. Sci. Rep. 6, 21475; DOI: 10.1038/srep21475 (2016).

Abzurufen unter: http://www.nature.com/articles/srep21475

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.uni-halle.deAlle Nachrichten aus der Kategorie: Physik Astronomie

Von grundlegenden Gesetzen der Natur, ihre elementaren Bausteine und deren Wechselwirkungen, den Eigenschaften und dem Verhalten von Materie über Felder in Raum und Zeit bis hin zur Struktur von Raum und Zeit selbst.

Der innovations report bietet Ihnen hierzu interessante Berichte und Artikel, unter anderem zu den Teilbereichen: Astrophysik, Lasertechnologie, Kernphysik, Quantenphysik, Nanotechnologie, Teilchenphysik, Festkörperphysik, Mars, Venus, und Hubble.

Neueste Beiträge

Diamantstaub leuchtet hell in Magnetresonanztomographie

Mögliche Alternative zum weit verbreiteten Kontrastmittel Gadolinium. Eine unerwartete Entdeckung machte eine Wissenschaftlerin des Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme in Stuttgart: Nanometerkleine Diamantpartikel, die eigentlich für einen ganz anderen Zweck bestimmt…

Neue Spule für 7-Tesla MRT | Kopf und Hals gleichzeitig darstellen

Die Magnetresonanztomographie (MRT) ermöglicht detaillierte Einblicke in den Körper. Vor allem die Ultrahochfeld-Bildgebung mit Magnetfeldstärken von 7 Tesla und höher macht feinste anatomische Strukturen und funktionelle Prozesse sichtbar. Doch alleine…

Hybrid-Energiespeichersystem für moderne Energienetze

Projekt HyFlow: Leistungsfähiges, nachhaltiges und kostengünstiges Hybrid-Energiespeichersystem für moderne Energienetze. In drei Jahren Forschungsarbeit hat das Konsortium des EU-Projekts HyFlow ein extrem leistungsfähiges, nachhaltiges und kostengünstiges Hybrid-Energiespeichersystem entwickelt, das einen…