Das kleinste Elektromobil der Welt – auf der Titelseite von „Nature“

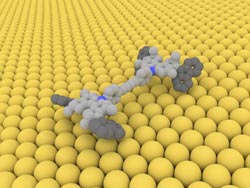

Das 4 x 2 Nanometer kleine Molekül-Auto fährt auf seinen elektrisch angetriebe/Enen Rädern über eine Kupferoberfläche.<br>

Um mechanische Arbeit zu verrichten, greifen wir meist auf Motoren zurück. Mit diesen wandeln wir chemische, thermische oder elektrische Energie in Bewegungsenergie um, etwa um Waren von A nach B zu transportieren. Die Natur macht es gleich; in Zellen verrichten so genannte Motorproteine – zum Beispiel Kinesin und das Muskelprotein Aktin – diese Aufgabe. Meist gleiten sie an anderen Proteinen entlang, ähnlich wie ein Zug auf Schienen, und «verbrennen» dabei ATP (Adenosintriphosphat), sozusagen das chemische Benzin der belebten Natur.

Ziel vieler Chemiker ist es, mit Hilfe ähnlicher Prinzipien und Konzepte molekulare Transportmaschinen zu entwerfen, die dann auf der Nanoskala bestimmte Arbeiten verrichten könnten. Wissenschaftlern der Universität Groningen und der Empa ist nun «ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu künstlichen nanoskaligen Transportsystemen» gelungen, wie das Wissenschaftsmagazins «Nature» in seiner neusten Ausgabe schreibt. Sie haben ein Molekül aus vier rotierenden Motoreinheiten – sprich: Räder – synthetisiert, das kontrolliert geradeaus fahren kann. «Dabei braucht unser Auto weder Schienen noch Benzin; es fährt mit Strom. Es dürfte das kleinste Elektromobil der Welt sein – und dann erst noch mit Allradantrieb», sagt Empa-Forscher Karl-Heinz Ernst.

Reichweite pro Tankfüllung: noch verbesserungsfähig

Der Nachteil: Das circa 4 x 2 Nanometer kleine Auto – rund eine Milliarde Mal kleiner als ein VW Golf – muss nach jeder halben Radumdrehung erneut mit Strom betankt werden – über die Spitze eines Rastertunnelmikroskops (STM, engl. für Scanning Tunneling Microscope). Ausserdem können sich die Räder aufgrund ihres molekularen Designs nur in eine Richtung drehen. «Es gibt keinen Rückwärtsgang», so Ernst lakonisch, der auch Professor an der Universität Zürich ist.

Der Antrieb des komplexen organischen Moleküls funktioniert gemäss «Bauplan» folgendermassen: Nachdem Ernsts Kollege Manfred Parschau es auf eine Kupferoberfläche sublimiert und die STM-Spitze in gebührendem Abstand darüber positioniert hatte, legte er eine Spannung von mindestens 500 Millivolt an. Nun sollten Elektronen durch das Molekül «tunneln» und dadurch reversible strukturelle Veränderungen in jeder der vier Motoreinheiten auslösen. In einem ersten Schritt findet eine cis-trans-Isomerisierung an einer Doppelbindung statt, eine Art Umlagerung – allerdings in eine räumlich extrem ungünstige Position, in der sich grosse Seitengruppen gegenseitig den Raum streitig machen. Als Folge davon klappen die beiden Seitengruppen aneinander vorbei und landen wieder im energetisch günstigeren Ausgangszustand – das Schaufelrad hat eine halbe Drehung absolviert. Drehen sich alle vier Räder simultan, sollte das Auto vorwärts fahren. So wollte es zumindest die Theorie aufgrund der Molekülstruktur.

Fahren oder nicht – eine Frage der Orientierung

Und genau das beobachteten Ernst und Parschau: Nach zehn STM-Anregungen hatte sich das Molekül um sechs Nanometer nach vorne bewegt – auf einer mehr oder weniger geraden Linie. «Die Abweichungen von der vorhergesagten Trajektorie kommen daher, dass es nicht ganz trivial ist, alle vier Motoreinheiten zeitgleich anzuregen», erklärt «Testfahrer» Ernst.

Dass das Molekül sich tatsächlich so verhält wie vorhergesagt, zeigte ein weiteres Experiment. Um die zentrale Achse, eine C-C-Einfachbindung – das Chassis des Autos sozusagen –, kann ein Teil des Moleküls frei rotieren. Es kann also auf der Kupferoberfläche in zwei verschiedenen Orientierungen «landen»: in einer richtigen, in der alle vier Räder sich in die gleiche Richtung drehen, und in einer falschen, in der die Räder der Hinterachse sich nach vorne, die vorderen aber nach hinten drehen – das Auto bleibt trotz Anregung stehen. Auch dies konnten Ernst und Parschau mit dem STM klar verfolgen.

Ein erstes Ziel hat das niederländisch-schweizerische Team also erreicht, ein «proof of concept» nämlich, dass einzelne Moleküle externe elektrische Energie aufnehmen und in eine gezielte Bewegung umwandeln können. Als nächstes planen Ernst und Co., Moleküle zu entwickeln, die sich mit Licht antreiben lassen, etwa in Form eines UV-Lasers.

Literaturhinweis

Electrically driven directional motion of a four-wheeled molecule on a metal surface, T. Kudernac, N. Ruangsupapichat, M. Parschau, B. Macia, N. Katsonis, S.R. Harutyunyan, K.-H. Ernst, B.L. Feringa,

Nature 479 (2011), doi: 10.1038/nature10587

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.empa.ch/plugin/template/empa/3/114116/---/l=1Alle Nachrichten aus der Kategorie: Physik Astronomie

Von grundlegenden Gesetzen der Natur, ihre elementaren Bausteine und deren Wechselwirkungen, den Eigenschaften und dem Verhalten von Materie über Felder in Raum und Zeit bis hin zur Struktur von Raum und Zeit selbst.

Der innovations report bietet Ihnen hierzu interessante Berichte und Artikel, unter anderem zu den Teilbereichen: Astrophysik, Lasertechnologie, Kernphysik, Quantenphysik, Nanotechnologie, Teilchenphysik, Festkörperphysik, Mars, Venus, und Hubble.

Neueste Beiträge

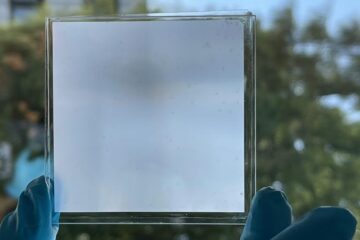

Neuartiges Material für nachhaltiges Bauen

Innovativer Werkstoff für eine energieeffiziente Architektur: Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) stellen in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift Nature Communications ein polymerbasiertes Material mit besonderen Eigenschaften vor. Das…

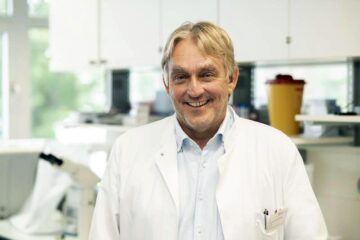

Neues Antibiotikum gegen Erreger der Flussblindheit und Lymphatischen Filariose

Prof. Achim Hoerauf, Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Parasitologie des Universitätsklinikums Bonn (UKB), und seinem Team ist es in Kollaboration mit der Abteilung Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie…

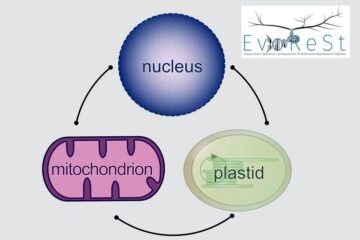

Evolutionäre Genomik: Folgen biodiverser Fortpflanzungssysteme

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert die Einrichtung eines neuen Graduiertenkollegs (GRK) in der Biologie an der Universität Göttingen. Das GRK mit dem Titel „Evolutionary Genomics: Consequences of Biodiverse Reproductive Systems…