Kunstherz auf dem Prüfstand

Das weiche Kunstherz gleicht dem menschlichen Herz in Aussehen und Funktion. Zurich Heart

Unverkennbar – was da schlägt, sieht aus wie ein echtes Herz. Und dies ist auch das Ziel des ersten weichen Kunstherzens: möglichst nah am natürlichen Vorbild zu sein. Entwickelt hat dieses Silikonherz Nicholas Cohrs. Er ist Doktorand in der Gruppe von Wendelin Stark, Professor für Funktionelles Material-Engineering an der ETH Zürich.

Der Grund, warum die Natur hier Vorbild sein sollte, ist einleuchtend: Heute existierende Kunstherzen haben viele Nachteile. Die Mechanik ist anfällig auf Störungen. Zudem kommen die derzeitig verwendeten Kunstherzen ohne Puls aus, wobei noch unklar ist, welche Folgen dies für den Körper haben könnte. «Ziel muss also sein, ein Herz zu entwickeln, das ungefähr die gleiche Grösse hat, wie das eines Patienten und welches das menschliche Herz in Form und Funktion so gut wie möglich imitiert», so Cohrs.

Ein gut funktionierendes Kunstherz zu haben, wäre indes mehr als nötig: Rund 26 Millionen Menschen weltweit leben mit einer Herzinsuffizienz und Spenderherzen sind Mangelware. Mit mechanischen Kunstherzen und Herzunterstützungssystemen werden die Wartezeiten von schwerkranken Patientinnen und Patienten überbrückt, bis sie ein Spenderherz erhalten oder das Herz sich von selber wieder erholt.

Das weiche Kunstherz wurde mittels 3D-Drucker aus Silikon hergestellt, wiegt 390 Gramm und hat ein Volumen von 679 cm3. «Es handelt sich um einen Silikon-Monoblock, der ein kompliziertes Innenleben hat», erläutert Cohrs. Wie ein echtes Menschenherz besteht auch dieses Kunstherz aus einer rechten und einer linken Herzhälfte. Anders als beim menschlichen Herzen werden diese aber nicht durch eine Scheidewand sondern durch eine zusätzliche Kammer getrennt. Diese wird durch Luftdruck bewegt und ist nötig, um die Flüssigkeit aus den Blutkammern zu pumpen und ersetzt so die Muskelkontraktion des menschlichen Herzens.

In eine neue Richtung denken

Ob dieses Kunstherz auch funktioniert, hat Anastasios Petrou getestet. Er ist Doktorand bei der Professur für Produktentwicklung und Konstruktion von ETH-Professor Mirko Meboldt. Die Resultate des Versuchs publizierten die jungen Forscher soeben im Fachmagazin «Artifical Organs».

Die Forscher konnten beweisen, dass das weiche Kunstherz grundsätzlich funktioniert und sich sehr ähnlich bewegt wie das menschliche Pendant. Ein Problem hat das künstliche Herz aber: Bis jetzt steht es nur rund 3000 Schläge durch, was einer Laufdauer von etwa einer halben bis einer dreiviertel Stunde entspricht. Danach hielt das Material der Belastung nicht mehr Stand.

Cohrs erklärt: «Es handelt sich bei diesem Versuch klar um einen Machbarkeitstest. Unser Ziel war nicht, ein implantierbares Herz vorzustellen, sondern bei der Entwicklung von künstlichen Herzen in eine neue Richtung zu denken.» Natürlich müssten noch die Reissfestigkeit des Materials und die Leistung entscheidend erhöht werden.

Zurich Heart bringt Forschende zusammen

Kennengelernt haben sich Cohrs und Petrou im Rahmen des Zurich Heart, einem Flagship Projekt der Hochschulmedizin Zürich. Dieses Projekt bringt Forschende aus rund 20 Forschungsgruppen aus verschiedenen Fachgebieten und Institutionen zusammen. Während die einen an Verbesserungen für Herzpumpen arbeiten, wie zum Beispiel die Blutschädigung durch die mechanische Einwirkung der Pumpe reduziert werden kann, erforschen die andern extrem elastische Membranen oder biologisch besonders verträgliche Oberflächen. Dies geschieht in sehr engem Austausch mit den Klinikern in Zürich und Berlin.

Der rege Austausch unter den Forschenden kam auch diesem Teilprojekt des Zurich Heart zu Gute. Die Maschinenbauingenieure der ETH Zürich, welche die Herzpumpen verbessern, haben ein Modul entwickelt, mit dem sie den menschlichen Herzkreislauf nahezu perfekt simulieren können. Für ihre Tests schlossen die Forscher das Silikonherz an dieses System, in dem eine Flüssigkeit mit vergleichbarer Viskosität wie Blut zirkuliert, an. «Vermutlich ist unser System momentan eines der Besten der Welt», sagt Petrou nicht ohne Stolz.

Am Herzen zu forschen, ist eine reizvolle Aufgabe. Cohrs und Petrou möchten diesem Forschungsgebiet jedenfalls treu bleiben. «Ich hätte nie gedacht, dass ich als Maschinenbauer je ein weiches Herz in Händen halte. Nun bin ich so fasziniert von dieser Forschung, dass ich gerne an der Entwicklung von Kunstherzen weiterarbeiten möchte», sagt Petrou.

Literaturhinweis

Cohrs NC, Petrou A, Loepfe M, Yliruka M, Schumacher CM, Kohll AX, Starck CT, Schmid Daners M, Meboldt M, Falk V, Stark WJ: A soft Total Artificial Heart – First Concept Evaluation on a Hybrid Mock Circulation. Artificial Organs, 10. Juli 2017, doi: 10.1111/aor.12956 [http://dx.doi.org/10.1111/aor.12956]

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Ou0zY9KMuXQ

https://www.ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-news/news/2017/07/kunstherz-…

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Medizintechnik

Kennzeichnend für die Entwicklung medizintechnischer Geräte, Produkte und technischer Verfahren ist ein hoher Forschungsaufwand innerhalb einer Vielzahl von medizinischen Fachrichtungen aus dem Bereich der Humanmedizin.

Der innovations-report bietet Ihnen interessante Berichte und Artikel, unter anderem zu den Teilbereichen: Bildgebende Verfahren, Zell- und Gewebetechnik, Optische Techniken in der Medizin, Implantate, Orthopädische Hilfen, Geräte für Kliniken und Praxen, Dialysegeräte, Röntgen- und Strahlentherapiegeräte, Endoskopie, Ultraschall, Chirurgische Technik, und zahnärztliche Materialien.

Neueste Beiträge

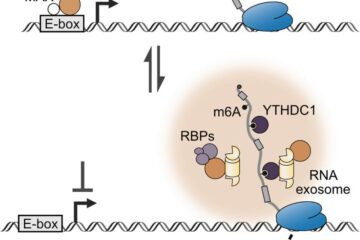

Forschende enthüllen neue Funktion von Onkoproteinen

Forschende der Uni Würzburg haben herausgefunden: Das Onkoprotein MYCN lässt Krebszellen nicht nur stärker wachsen, sondern macht sie auch resistenter gegen Medikamente. Für die Entwicklung neuer Therapien ist das ein…

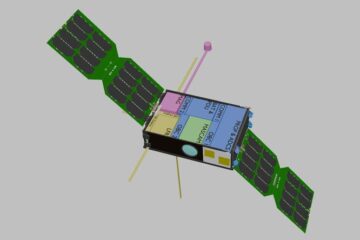

Mit Kleinsatelliten den Asteroiden Apophis erforschen

In fünf Jahren fliegt ein größerer Asteroid sehr nah an der Erde vorbei – eine einmalige Chance, ihn zu erforschen. An der Uni Würzburg werden Konzepte für eine nationale Kleinsatellitenmission…

Zellskelett-Gene regulieren Vernetzung im Säugerhirn

Marburger Forschungsteam beleuchtet, wie Nervenzellen Netzwerke bilden. Ein Molekülpaar zu trennen, hat Auswirkungen auf das Networking im Hirn: So lässt sich zusammenfassen, was eine Marburger Forschungsgruppe jetzt über die Vernetzung…