Auf smarten Oberflächen bleibt kein Tropfen

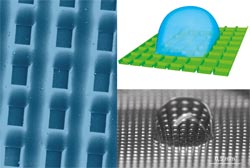

Links: Mikrometerfein strukturierte Polystyroloberfläche für mikrofluidische Anwendungen. Rechts: Statische Benetzung einer solchen Oberfläche mit Wasser – Simulation und Experiment. © Fraunhofer IWM<br>

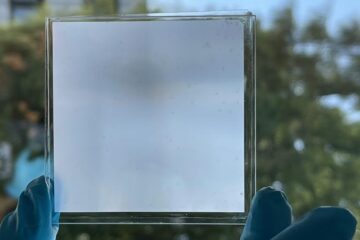

Es regnet in Strömen. Ein kurzer Weg bis zum Auto, und schon vernebeln zahlreiche Tropfen auf der Brille die Sicht. Künftig könnte es allerdings überflüssig sein, das Putztuch zu zücken:

Ist die Oberfläche des Glases ähnlich gestaltet wie die eines Lotusblattes, laufen die Tropfen von alleine ab, ohne Spuren zu hinterlassen. Sinnvoll sind solche selbstreinigenden Flächen nicht nur bei Brillengläsern – auch Korrosionsbeschichtungen würden dem nagenden Rost deutlich länger standhalten, wenn das Wasser nicht in kleinen Pfützen darauf stehen bliebe.

Doch wie müssen Oberflächen genau beschaffen sein, um sich optimal selbst zu reinigen? Das errechnet nun eine Simulationssoftware, die Forscher am Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM in Freiburg entwickelt haben. »Unsere Simulation zeigt, wie sich verschiedene Flüssigkeiten auf unterschiedlichen Oberflächen verhalten – ganz gleich, ob diese eben, gekrümmt oder strukturiert sind«, erklärt Dr. Adham Hashibon, Projektleiter am IWM.

Das Programm simuliert zum einen die Form, die Flüssigkeitstropfen auf der Oberfläche annehmen – also etwa, ob sich die Flüssigkeit auf der Oberfläche verteilt oder sich tropfenmäßig zusammenzieht, um möglichst wenig Kontakt mit ihr zu haben. Zum anderen berechnet es das Fließverhalten und damit, wie sich die Flüssigkeiten auf verschiedenen Oberflächen bewegen. Die Forscher integrieren dabei Faktoren über viele Größenskalen hinweg: von atomaren Wechselwirkungen bis hin zu den Auswirkungen der mikroskopischen Oberflächenstruktur.

Die Software analysiert, was innerhalb eines Tropfens passiert – wie also die einzelnen Wassermoleküle miteinander wechselwirken, wie ein Tropfen von der Oberfläche angezogen wird und sich gegenüber der Luft abgrenzt. Die Forscher sprechen von der Drei-Phasen-Kontaktlinie zwischen Flüssigkeit, Oberfläche und Luft. »Es gibt sehr viele Parameter, die beeinflussen, wie sich die Flüssigkeit auf einer Fläche verhält – beispielsweise die Oberflächenbeschaffenheit des Materials und die Struktur, aber auch Substanzen, die in der Flüssigkeit gelöst sind. All dies haben wir in unterschiedlichen Detailierungsgraden in der Simulation berücksichtigt und können so unsere experimentellen Ergebnisse sehr gut wiedergeben«, sagt Hashibon.

Mikrofluidische Systeme verbessern

Auch für medizinische Untersuchungen ist die Simulation hilfreich. Müssen Ärzte Gewebezellen oder DNA-Bestandteile analysieren, verwenden sie dafür oft mikrofluidische Systeme wie Durchfluss-Küvetten. Die Flüssigkeit mit den gelösten Substanzen fließt durch winzige Kanäle und kleine Kammern und wird dabei analysiert. Wichtig ist, dass sie sich nach der Untersuchung restlos aus allen Kammern und Kanälen entfernen lässt. Denn würden Tropfenreste hängen bleiben, würden sie sich später mit der neuen Probe vermischen und die Ergebnisse verfälschen. Die Simulation soll künftig dabei helfen, solche mikrofluidischen Systeme zu optimieren und die Oberflächen so zu gestalten, dass möglichst wenig Flüssigkeit dort verbleibt.

»Unser Ziel war es, das Benetzungsverhalten von Flüssigkeiten auf strukturierten Oberflächen besser zu verstehen und gezielt zu steuern«, sagt Hashibon. Doch damit nicht genug: Das Tool kann auch helfen, eine Art Verkehrsleitsystem in den mikrofluidischen Systemen zu realisieren: Sind an einer Weggabelung die weiterführenden Kanäle jeweils mit unterschiedlichen Oberflächenstrukturen versehen, lassen sich verschiedene Bestandteile trennen – beispielsweise fließen DNA-Moleküle in den einen Kanal, andere Bestandteile in den anderen. So lässt sich die Konzentration bestimmter Moleküle erhöhen. Das ist besonders wichtig, um beispielsweise die Nachweisempfindlichkeit eines Analyseverfahrens zu erhöhen.

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Materialwissenschaften

Die Materialwissenschaft bezeichnet eine Wissenschaft, die sich mit der Erforschung – d. h. der Entwicklung, der Herstellung und Verarbeitung – von Materialien und Werkstoffen beschäftigt. Biologische oder medizinische Facetten gewinnen in der modernen Ausrichtung zunehmend an Gewicht.

Der innovations report bietet Ihnen hierzu interessante Artikel über die Materialentwicklung und deren Anwendungen, sowie über die Struktur und Eigenschaften neuer Werkstoffe.

Neueste Beiträge

Neuartiges Material für nachhaltiges Bauen

Innovativer Werkstoff für eine energieeffiziente Architektur: Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) stellen in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift Nature Communications ein polymerbasiertes Material mit besonderen Eigenschaften vor. Das…

Neues Antibiotikum gegen Erreger der Flussblindheit und Lymphatischen Filariose

Prof. Achim Hoerauf, Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Parasitologie des Universitätsklinikums Bonn (UKB), und seinem Team ist es in Kollaboration mit der Abteilung Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie…

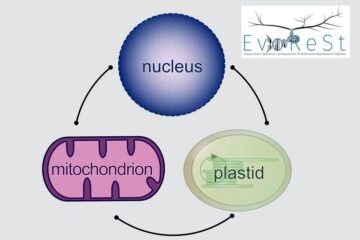

Evolutionäre Genomik: Folgen biodiverser Fortpflanzungssysteme

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert die Einrichtung eines neuen Graduiertenkollegs (GRK) in der Biologie an der Universität Göttingen. Das GRK mit dem Titel „Evolutionary Genomics: Consequences of Biodiverse Reproductive Systems…