Haarige Kugeln kleben besser

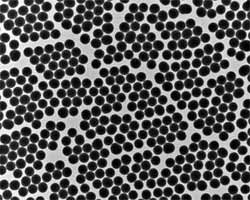

Kolloide im Transmissionselektronenmikroskop: Das Bild zeigt Partikel mit einem Durchmesser von etwa 240 nm - das Lösungsmittel wurde verdampft, um die Aufnahme machen zu können. Bild: Sylvie Roke / Max-Planck-Institut für Metallforschung

Zellkern, Mitochondrien und Ribosomen schwimmen im Zytoplasma und sinken nicht zum Boden der Zelle – sie verhalten sich wie suspendierte Kolloide. Sylvie Roke, eine Forscherin des Max-Planck-Instituts für Metallforschung in Stuttgart, hat nun gemeinsam mit niederländischen Wissenschaftlern die Eigenschaften von Kolloiden mit einer neuen optischen Messtechnik untersucht. Dabei haben sie herausgefunden, dass die Oberflächenstruktur der Partikel eine wichtige Rolle spielt, wenn sich eine Suspension aus Kolloiden in ein Gel verwandelt. Die Kolloide, welche die Wissenschaftler untersuchten, tragen auf ihrer Oberfläche lange Alkylketten und gleichen damit haarigen Kugeln: Lagern sich die Alkylketten und die Moleküle des Lösungsmittels abwechselnd aneinander, ballen sich die Partikel zu einem Gel zusammen. (PNAS, 5. September 2006)

Verglichen mit Atomen sind Kolloide riesig. Ihr durchschnittlicher Durchmesser ist mit 200 nm mehr als 1000-mal größer – eben das macht sie für die Forschung so interessant. Denn Kolloide verhalten sich oft wie Atome. Doch im Gegensatz zu Atomen, den kleinsten Bausteinen der Natur, lassen sich Kolloide auch mikroskopisch beobachten – und die daraus gewonnenen Ergebnisse anschließend auf Atome übertragen. Indem sie Kolloide untersuchen, lernen Wissenschaftler aber auch viel über das Verhalten von Biomolekülen im Inneren von Zellen. Denn in Organismen verlaufen viele chemische Reaktionen in kolloidalen Systemen. In der Medizin forschen die Wissenschaftler deshalb nach Möglichkeiten, Kolloide als Trägermaterial mit anderen Molekülen – etwa Antikrebsmittel – zu bestücken.

In kolloidalen Systemen schweben Partikel in einer Flüssigkeit, ohne das sie sich darin tatsächlich lösen. Die Eigenschaften dieser Systeme sind allerdings bis heute noch nicht vollständig bekannt. Unklar sind etwa die Mechanismen, bei denen Kolloide ihren Zustand ändern: von geordneten kristallinen Strukturen, über dickflüssige Gele bis hin zu gasähnlichen Suspensionen – einem Stoffgemisch, das aufgeschlämmtem Sand im Meer ähnelt.

Die Stuttgarter Max-Planck-Forscherin Sylvie Roke hat nun gemeinsam mit Wissenschaftlern des FOM Institute for Atomic and Molecular Physics in Amsterdam Kolloide untersucht, deren Oberflächen lange Alkylketten wie einen Pelz tragen. Sie beobachteten diese Kolloide mit einer neu entwickelten optischen Messtechnik, während eine Suspension der Partikel einen Phasenübergang durchmachte. Sie kühlten die Suspension ab, in der die Teilchen voneinander getrennt umher schwammen. Daraufhin lagerten sich diese zu einem zähflüssigen Gel zusammen. Das lag zum Teil daran, dass sich die Partikel in der Suspension langsamer bewegten – wie Wasser, das allmählich zu Eis erstarrt. Gleichzeitig richteten sich die Alkylketten beim Abkühlen gerade auf – als stünden den Kolloiden die Haare zu Berge. Zwischen ihnen ordneten sich zudem Moleküle des Lösungsmittels an. Damit erhöhte sich die Dichte des Alkylpelzes. In der Folge verstärkte sich die van-der-Waals Kraft zwischen den Teilchen – einer im Vergleich zur Atombindung recht schwachen anziehenden Kraft zwischen Molekülen, aber auch größeren Partikeln. Die Kraft ist aber immerhin so stark, dass die Partikel aneinander kleben bleiben, wenn sie zufällig zusammenstoßen. Dieser Prozess zog sich über mehrere Tage – und damit länger als bislang vermutet.

Forscher hatten bereits seit längerem einen Zusammenhang zwischen der Struktur der Oberfläche, in diesem Fall dem Verhalten der Alkylketten, und solchen Phasenübergängen in kolloidalen Systemen vermutet. Doch es gab bislang keine direkte Methode, diesen Zusammenhang zu untersuchen. Die Max-Planck-Wissenschaftler entwickelten deshalb die neue Technologie „Vibrational sum frequency scattering“ (Schwingungs-summenfrequenzerzeugung), welche die Molekülschwingungen auf den Oberflächen der Kolloide misst. „Mit unserer Beobachtungsmethode können wir nun Moleküle an den verborgenen Partikeloberflächen beobachten, indem wir ihre Struktur und Orientierung bestimmen und gleichzeitig Partikelgröße- und form untersuchen“, sagt Dr. Sylvie Roke, die diese Technik während ihrer Promotion entwickelt hat.

Originalveröffentlichung:

Sylvie Roke, Otto Berg, Johan Buitenhuis, Alfons van Blaaderen und Mischa Bonn

Surface molecular view of colloidal gelation

PNAS, 5. September 2006

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.mpg.deAlle Nachrichten aus der Kategorie: Materialwissenschaften

Die Materialwissenschaft bezeichnet eine Wissenschaft, die sich mit der Erforschung – d. h. der Entwicklung, der Herstellung und Verarbeitung – von Materialien und Werkstoffen beschäftigt. Biologische oder medizinische Facetten gewinnen in der modernen Ausrichtung zunehmend an Gewicht.

Der innovations report bietet Ihnen hierzu interessante Artikel über die Materialentwicklung und deren Anwendungen, sowie über die Struktur und Eigenschaften neuer Werkstoffe.

Neueste Beiträge

Diamantstaub leuchtet hell in Magnetresonanztomographie

Mögliche Alternative zum weit verbreiteten Kontrastmittel Gadolinium. Eine unerwartete Entdeckung machte eine Wissenschaftlerin des Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme in Stuttgart: Nanometerkleine Diamantpartikel, die eigentlich für einen ganz anderen Zweck bestimmt…

Neue Spule für 7-Tesla MRT | Kopf und Hals gleichzeitig darstellen

Die Magnetresonanztomographie (MRT) ermöglicht detaillierte Einblicke in den Körper. Vor allem die Ultrahochfeld-Bildgebung mit Magnetfeldstärken von 7 Tesla und höher macht feinste anatomische Strukturen und funktionelle Prozesse sichtbar. Doch alleine…

Hybrid-Energiespeichersystem für moderne Energienetze

Projekt HyFlow: Leistungsfähiges, nachhaltiges und kostengünstiges Hybrid-Energiespeichersystem für moderne Energienetze. In drei Jahren Forschungsarbeit hat das Konsortium des EU-Projekts HyFlow ein extrem leistungsfähiges, nachhaltiges und kostengünstiges Hybrid-Energiespeichersystem entwickelt, das einen…