Vom Bakterium zur Biofabrik

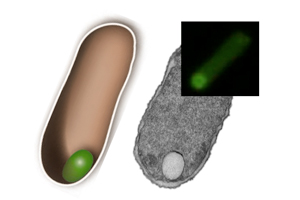

Schema, elektronenmikroskopische Aufnahme und Fluoreszenzbild von Organellen. Quelle: Stefan Schiller

Ein Forschungsteam um Dr. Stefan Schiller, seine Mitarbeiter Dr. Matthias Huber und Dr. Andreas Schreiber sowie weitere Gruppen aus Freiburg und Ungarn hat eine lange vorherrschende Annahme in der Biologie widerlegt:

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben gezeigt, dass es nicht nur möglich ist, Organellen – Organe der Zelle – um neue Funktionen zu erweitern, sondern auch, sie mithilfe von genetischen Bauplänen vollständig neu zu bilden. Die Ergebnisse haben sie im Fachmagazin „Nature Materials“ veröffentlicht.

Zellen lassen sich in zwei Gruppen einteilen: einfache Zellen wie Bakterien sowie höhere Zellen, beispielsweise die der Pflanzen, Tiere und Menschen. Sie unterscheiden sich unter anderem im inneren Aufbau: Höhere Zellen enthalten Organellen, die – wie Organe im menschlichen Körper – spezielle Funktionen erfüllen: Mitochondrien beispielsweise stellen Energie bereit, die Lysosomen der Tierzellen und die Vakuolen der Pflanzenzellen sind für den Abbau von Stoffen zuständig.

Organellen werden hauptsächlich aus Lipiden gebildet – Stoffe wie Fette und Öle, für die es als so genannte sekundäre Genprodukte keinen direkten Bauplan im Erbgut gibt. Die Wissenschaftler dagegen haben einen Ansatz entwickelt, der stattdessen auf amphiphile Proteine setzt. Diese besitzen, ebenso wie Lipide, einen wasserfreundlichen und einen wasserabstoßenden Molekülteil.

Aufgrund dieser Eigenschaft können sie sich im Innenraum der Zelle selbstständig zu organellähnlichen Kompartimenten zusammenlagern. Die Biosynthese von Proteinen lässt sich durch einen Bauplan in Form von Plasmid-DNA steuern. Diese doppelsträngigen, meist ringförmigen Moleküle kommen in Bakterien vor und ermöglichen es damit, diese mit synthetischen Organellen auszustatten.

Der Ansatz eröffnet neue Perspektiven für das Studium biomedizinischer Prozesse sowie für Anwendungen in der Biotechnologie, Chemie und Pharmazie. „Erstmals können wir, ausgehend von rational designten Proteinbausteinen, in der Zelle gezielt eine neue Organelle bilden und mit Funktionen ausstatten. Dies ist ein fundamental neuer Ansatz für die Biologie, Biotechnologie und Medizin“, sagt Schiller.

Mithilfe von chemischen Reaktionen, die bisher in der Zelle nicht möglich waren, eröffnen sich neue Möglichkeiten, um Produkte biotechnologisch herzustellen. Insbesondere für die chemische Industrie könnten durch die funktionelle Erweiterung von Bakterienzellen wichtige Ausgangsstoffe produziert werden, für deren Biosynthese es bisher keine Strategien und Verfahren gab.

Für die Realisierung dieser Ideen hat Schiller 2014 den Forschungspreis „Nächste Generation biotechnologischer Verfahren – Biotechnologie 2020+“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung erhalten. Er leitet am Zentrum für Biosystemanalyse (ZBSA) der Universität Freiburg eine Arbeitsgruppe, die chemische Biologie, organische Synthese, synthetische Biologie und neue Biomaterialien mit technischen Systemen wie Mikroreaktoren sowie mit modernen Analysenmethoden kombiniert.

Hierzu arbeitet das Team mit weiteren Arbeitsgruppen des ZBSA, der Fakultät für Chemie und Pharmazie, der Fakultät für Biologie, des Instituts für Mikrosystemtechnik (IMTEK) und des Exzellenzclusters BIOSS Centre for Biological Signalling Studies der Universität Freiburg zusammen.

Links:

Pressemitteilung zum Preis „Nächste Generation biotechnologischer Verfahren – Biotechnologie 2020+“ für Stefan Schiller

Originalpublikation: Designer amphiphilic proteins as building blocks for the intracellular formation of organelle-like compartments. In: Nature Materials 14, 125–132 (2015). doi:10.1038/nmat4118

Kontakt:

Dr. Stefan Schiller

Zentrum für Biosystemanalyse

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Tel.: 0761/203-97405

E-Mail: stefan.schiller@frias.uni-freiburg.de

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

Wie die Galvanotechnik durch Digitalisierung effizient wird

SurfaceTechnology GERMANY… Digitalisierung und Hartverchromung aus Chrom(III)-Elektrolyten: Das sind die beiden großen Themen, mit denen sich Forscherinnen und Forscher von der Abteilung Galvanotechnik am Fraunhofer IPA derzeit beschäftigen. Ihre Erkenntnisse…

Ersatz für Tierversuche – jetzt ganz ohne Tierleid

Erstes Gewebe-Modell der Leber völlig ohne Materialien tierischer Herkunft hergestellt. Wissenschaftler*innen der TU Berlin haben mit Hilfe von 3D-Biodruck erstmals ein Modell der Leber aus menschlichen Zellen hergestellt, ohne dabei…

Neue Wege zur mentalen Gesundheit

Magnetspule am Kopf sorgt für antidepressive Effekte… In der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Bonn (UKB) wird derzeit eine Studie zur Erforschung der antidepressiven Wirkung einer…