Neue Software entschlüsselt, warum „springende Gene“ aktiv werden

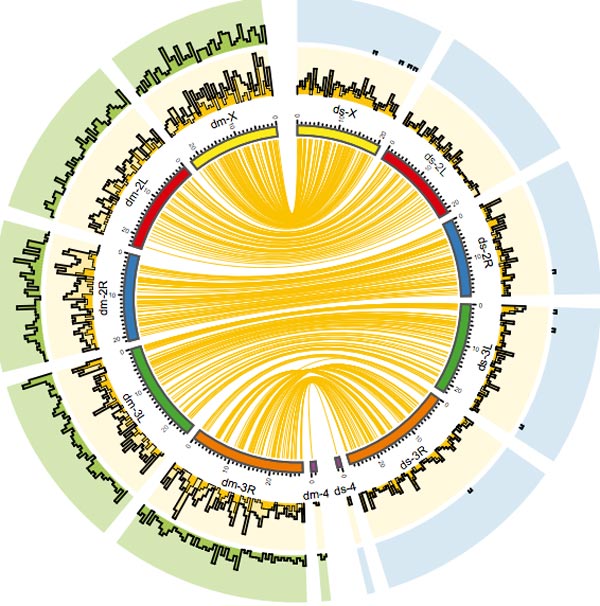

Mit der neuen Software PoPoolationTE2 kann die Häufigkeit der springenden Genen, den Transposons, einer Reaktion mit vielen Individuen berechnet werden. (Grafik: Robert Kofler/Vetmeduni Vienna)

Das Genom ist kein fixer Code, sondern flexibel und lässt Veränderungen in den Genen zu. Transposons, die sogenannten springenden Gene, legen den Begriff Flexibilität allerdings bei weitem freier aus als „normale“ Gene. Sie vermehren sich im Genom und wählen dabei ihre Position selbst. Transposons können sich auch direkt in ein Gen einbauen und dieses funktionsuntüchtig machen. Sie sind damit ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal für die Entwicklung von verschiedenen Organismen.

Auslöser der Transposonaktivität noch unklar

Wie sich die springenden Gene entwickelt haben und was ihre Aktivität beeinflusst, ist allerdings noch umstritten. „Damit man den Einfluss von beispielsweise Klimazonen auf die Aktivität feststellen kann, muss man die Häufigkeit der Transposons zwischen Populationen, also Gruppen von Individuen, vergleichen können“, erklärt Bioinformatiker Robert Kofler vom Institut für Populationsgenetik der Vetmeduni Vienna. Diese konnte jedoch bis jetzt nicht genau bestimmt werden.

Neue Software für günstige Methode

Nachgewiesen werden Transposons mit DNS-Sequenzierung. Der Nachweis ist jedoch nicht einzeln für jedes Mitglied einer Population möglich. „Das würde derzeit sowohl den finanziellen als auch den arbeitstechnischen Rahmen sprengen. Die einzige und viel günstigere Möglichkeit ist es, eine ganze Population in einer Reaktion zu analysieren“, erklärt Letztautor Christian Schlötterer, Leiters des Instituts für Populationsgenetik der Vetmeduni Vienna.

Diese Methode, die Schlötterer am Beispiel der Fruchtfliege etabliert hat, nennt sich Pool-Seq. Sie wird auch beim Nachweis von Transposons routinemäßig angewendet. Bisherige Analyseprogramme konnten in diesem Fall allerdings kein exaktes Ergebnis liefern. Jede Auswertung wurde bislang durch mehrere Einflussfaktoren wie der Sequenziertiefe verzerrt.Kofler entwickelte deshalb die neue Software PoPoolationTE2.

„Wenn man ganze Populationen sequenziert, liefert jede Reaktion ein anderes Ergebnis. Die Anzahl der gemischten Individuen ist zwar immer gleich, aber die Individuen selbst unterscheiden sich voneinander“, erklärt Kofler. Zusätzlich beeinflussten unter anderem technische Unterschiede bei der Probenbearbeitung die bisherige Auswertung. PoPoolationTE2 bleibt von diesen Faktoren unbeeinflusst. Fragen zur Transposonaktivität können so auch für Pool-Seq-Reaktionen exakt beantwortet werden.

Auch für Krebsforschung interessant

„Durch die unverzerrte Bestimmung der Häufigkeit ist es nun möglich, sehr günstig Populationen aus zum Beispiel verschiedenen Klimazonen zu vergleichen. Dann kann festgestellt werden, ob ein Transposon verstärkt in einer Klimazone aktiv ist “, sagt Kofler. Die neue Software hat der Bioinformatiker prinzipiell für Pool-Seq entwickelt. Da diese Methode auch in der medizinischen Forschung und Diagnose angewandt wird, ist das Programm auch für die Krebsforschung oder den Nachweis neurologischer Veränderungen interessant. Denn Transposons treten auch im Hirn auf.

Laborversuche bestätigen Einflussfaktoren

Welche Einflussfaktoren die Transposons beeinflussen, kann im Laborversuch erforscht werden. Letztautor Schlötterer erklärt diese anhand eines Versuchs mit Fruchtfliegen: „Man züchtet pro Population hundert Generationen und setzt sie unterschiedlichen Reizen, wie zum Beispiel unterschiedlichen Klimabedingungen, aus. Bei jeder zehnten Generation sequenziert man und ermittelt, ob ein Reiz die Transposonaktivität beeinflusst hat. Damit kann man die Transposonaktivität sozusagen im Zeitraffer darstellen.“ Bei wenigen Prozent geht man davon aus, dass Transposons erst beginnen, häufiger zu werden. Vermehrt sich ein Transposon in einer bestimmten Population sehr schnell, spricht man von einer Invasion. Wird ein springendes Gen in einer gesamten Population gefunden und in einer zweiten nicht, wurde es positiv selektioniert.

Service:

Der Artikel „PoPoolationTE2: comparative population genomics of transposable elements using Pool-Seq“ von Robert Kofler, Daniel Gómez-Sánchez und Christian Schlötterer wurde im Journal Molecular Biology and Evolution veröffentlicht.

DOI: 10.1093/molbev/msw137

http://mbe.oxfordjournals.org/content/early/2016/07/22/molbev.msw137.abstract

Über die Veterinärmedizinische Universität Wien

Die Veterinärmedizinische Universität Wien (Vetmeduni Vienna) ist eine der führenden veterinärmedizinischen, akademischen Bildungs- und Forschungsstätten Europas. Ihr Hauptaugenmerk gilt den Forschungsbereichen Tiergesundheit, Lebensmittelsicherheit, Tierhaltung und Tierschutz sowie den biomedizinischen Grundlagen. Die Vetmeduni Vienna beschäftigt 1.300 MitarbeiterInnen und bildet zurzeit 2.300 Studierende aus. Der Campus in Wien Floridsdorf verfügt über fünf Universitätskliniken und zahlreiche Forschungseinrichtungen. Zwei Forschungsinstitute am Wiener Wilhelminenberg sowie ein Lehr- und Forschungsgut in Niederösterreich gehören ebenfalls zur Vetmeduni Vienna. http://www.vetmeduni.ac.at

Wissenschaftlicher Kontakt:

Dr. Robert Kofler

Institut für Populationsgenetik

Veterinärmedizinische Universität Wien (Vetmeduni Vienna)

T +43 1 25077-4333

robert.kofler@vetmeduni.ac.at

Aussender:

Mag.rer.nat. Georg Mair

Wissenschaftskommunikation / Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation

Veterinärmedizinische Universität Wien (Vetmeduni Vienna)

T +43 1 25077-1165

georg.mair@vetmeduni.ac.at

http://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformatione…

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

Diamantstaub leuchtet hell in Magnetresonanztomographie

Mögliche Alternative zum weit verbreiteten Kontrastmittel Gadolinium. Eine unerwartete Entdeckung machte eine Wissenschaftlerin des Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme in Stuttgart: Nanometerkleine Diamantpartikel, die eigentlich für einen ganz anderen Zweck bestimmt…

Neue Spule für 7-Tesla MRT | Kopf und Hals gleichzeitig darstellen

Die Magnetresonanztomographie (MRT) ermöglicht detaillierte Einblicke in den Körper. Vor allem die Ultrahochfeld-Bildgebung mit Magnetfeldstärken von 7 Tesla und höher macht feinste anatomische Strukturen und funktionelle Prozesse sichtbar. Doch alleine…

Hybrid-Energiespeichersystem für moderne Energienetze

Projekt HyFlow: Leistungsfähiges, nachhaltiges und kostengünstiges Hybrid-Energiespeichersystem für moderne Energienetze. In drei Jahren Forschungsarbeit hat das Konsortium des EU-Projekts HyFlow ein extrem leistungsfähiges, nachhaltiges und kostengünstiges Hybrid-Energiespeichersystem entwickelt, das einen…