Einfluss der Schwerkraft auf Zellen mit drei Weltraumexperimenten erforscht

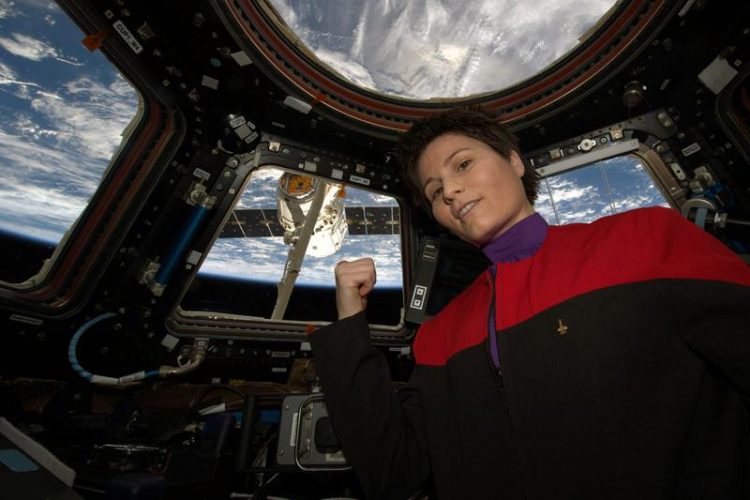

Ankunft des Dragon-Raumschiffes auf der ISS S. Christoforetti

Heute früh um 1:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit hat die Universität Zürich erfolgreich ein biowissenschaftliches Experiment auf der Internationalen Raumstation (ISS) abgeschlossen. Damit ging eine Reihe von drei Weltraumexperimenten der UZH erfolgreich zu Ende.

Das TRIPLE LUX A Experiment wurde am 14. April um 22:10 Uhr unserer Zeit mit einer Falcon-9-Rakete und dem Dragon-Raumschiff auf der SpaceX CRS-6 Mission zur ISS gebracht.

Mit diesem Weltraumexperiment untersuchen die Wissenschaftler um Oliver Ullrich, Professor am Anatomischen Institut der Universität Zürich, und Cora Thiel, die Rolle der Schwerkraft beim sogenannten oxidativen Burst, einem alten und erfolgreichen Mechanismus zur Abtötung von Bakterien.

Aus Vorversuchen an Bord von Parabelflügen wusste das Team bereits, dass diese Reaktion äusserst schnell und empfindlich auf veränderte Schwerkraft reagiert. Dank dem neuen Experiment kann es nun gelingen, anhand des oxidativen Bursts ganz grundlegende Zusammenhänge zwischen der Stärke der Schwerkraft und der Zellfunktion aufzuzeigen. D

ie Forscher erhoffen sich Aussagen darüber, welche «Schwerkraft-Dosis» für grundlegende Zellfunktionen noch akzeptabel ist und ob es eine Anpassung der Zellen auf die veränderte Schwerkraft gibt. «Wir konnten bereits nach dem Flug zur ISS beobachten, dass wir auch im Weltall lebende und intakte Zellen mit einer robusten und reproduzierbaren Zell-Reaktion haben.

Die jahrelangen Vorbereitungen und die unzähligen Tests haben sich gelohnt», berichtet Oliver Ullrich. Darüber hinaus eignet sich das für das Experiment entwickelte Testsystem auch für Anwendungen auf der Erde – etwa für Chemikalientests und Überwachungsaufgaben in der Umweltanalytik.

Schwerkraft zentral für komplexes Leben

Derselbe Zelltyp wie bei TRIPLE LUX A hob am 27. April um 6:55 Uhr mit der Forschungsrakete TEXUS-52 vom Esrange Space Center bei Kiruna in Nordschweden ab. Im Experiment FLUMIAS wurde ein von Airbus und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) konstruiertes Spezialmikroskop ins All befördert.

Damit konnte in Echtzeit mittels Laser-Fluoreszenz-Aufnahmen erstmals der Einfluss der Schwerkraft auf die Architektur und Dynamik des Zell-Skeletts und der Mitochondrien, der für die Energiegewinnung wichtigsten Zell-Organellen, untersucht werden.

Nur wenige Tage zuvor brachte am 23. April um 9:55 Uhr eine weitere Forschungsrakete, die TEXUS-51, ein Experiment von Prof. Ullrich ins All. Hier wurden Zellen des menschlichen Immunsystems, sogenannte T-Lymphozyten, der Schwerelosigkeit ausgesetzt. Bei diesem Experiment hoffen die Wissenschaftler auf ein komplettes Bild von der Regulation der Gene in menschlichen Zellen durch die Schwerkraft.

Die Wissenschaftler vermuten, dass die Schwerkraft ein wesentlicher Faktor sei für die Erhaltung einer normalen Genregulation, Zellfunktion und Zellstoffwechsel. «Vielleicht braucht es eine gewisse <Dosis> an Schwerkraft, damit komplexes Leben überhaupt funktionieren kann», so Oliver Ullrich. Den Zellstoffwechsel haben die Wissenschaftler bereits im letzten Jahr auf der CELLBOX-Mission auf der ISS untersucht. Mit den drei neuen Experimenten der vergangenen Wochen können sie die Zellfunktionen noch detaillierter analysieren. Bis die vollständigen Auswertungen der Daten vorliegen, könne es aber noch einige Monate dauern.

Die Forschungsmissionen der Universität Zürich wurden gemeinsam mit der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg durchgeführt und vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) finanziert.

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

Diamantstaub leuchtet hell in Magnetresonanztomographie

Mögliche Alternative zum weit verbreiteten Kontrastmittel Gadolinium. Eine unerwartete Entdeckung machte eine Wissenschaftlerin des Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme in Stuttgart: Nanometerkleine Diamantpartikel, die eigentlich für einen ganz anderen Zweck bestimmt…

Neue Spule für 7-Tesla MRT | Kopf und Hals gleichzeitig darstellen

Die Magnetresonanztomographie (MRT) ermöglicht detaillierte Einblicke in den Körper. Vor allem die Ultrahochfeld-Bildgebung mit Magnetfeldstärken von 7 Tesla und höher macht feinste anatomische Strukturen und funktionelle Prozesse sichtbar. Doch alleine…

Hybrid-Energiespeichersystem für moderne Energienetze

Projekt HyFlow: Leistungsfähiges, nachhaltiges und kostengünstiges Hybrid-Energiespeichersystem für moderne Energienetze. In drei Jahren Forschungsarbeit hat das Konsortium des EU-Projekts HyFlow ein extrem leistungsfähiges, nachhaltiges und kostengünstiges Hybrid-Energiespeichersystem entwickelt, das einen…