Hybride Lichtmaschine

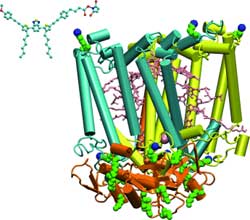

Italienische Forscher kombinierten den photochemischen Kern eines bakteriellen Photosynthesesystems mit einem organischen Farbstoff als "Antenne", die den Lichteinfang deutlich verstärkt.<br><br>(c) Wiley-VCH<br>

Pflanzen können es, der Mensch kriegt es noch nicht so richtig hin: Die Gewinnung von Energie aus Sonnenlicht. Hybride Systeme aus natürlichen und künstlichen Komponenten könnten neue Wege für die Solarenergieerzeugung eröffnen. Italienische Forscher stellen in der Zeitschrift Angewandte Chemie den Ansatz für ein solches Konzept vor: Sie kombinierten den photochemischen Kern eines bakteriellen Photosynthesesystems mit einem organischen Farbstoff als „Antenne“, die den Lichteinfang deutlich verstärkt.

Allen Photosynthese betreibende Organismen ist die funktionelle Organisation des Photosyntheseapparates gemeinsam: Pigment-Protein-Komplexe fangen das Licht ein wie ein Radioantenne die Radiowellen und leiten es an einen zentralen photochemischen Kern weiter, das Reaktionszentrum. Hier diese Energie in ein Elektron-Loch-Paar konvertiert: Ein negativ geladenes Elektron wird von seinem Molekülrumpf getrennt, wo es ein positiv geladenes „Loch“ hinterlässt. Dieser Zustand der Ladungstrennung muss lange genug erhalten bleiben, um ihn nutzen zu können. Der Organismus treibt damit seinen Metabolismus an. In der Technik kann die Ladungstrennung genutzt werden, um eine Redox-Reaktion anzutreiben, wie die Spaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff.

Die Natur beherrscht alle diese Schritte optimal. Und es wurden auch künstliche Systeme geschaffen, die effizient Licht einfangen und die Energie zur Ladungstrennung weiterleiten, allerdings erreicht die Lebensdauer der Ladungstrennung kaum den Bereich von Millisekunden. Das reicht nicht aus, um die erzeugte Energie mit hoher Ausbeute abzuzapfen. Ein interessanter Ansatz ist es, hybride Systeme zu konstruieren, die eine maßgeschneiderte synthetische Antenne mit einem natürlichen „Lichtumwandler“ kombinieren. Als künstliche Antennen wurden bisher vor allem so genannte Quantenpunkte verwendet, nanoskopische Strukturen aus Halbleitermaterialien.

Die Forscher um Gianluca M. Farinola und Massimo Trotta wählten stattdessen ein maßgeschneidertes organisches Farbstoffmolekül als Antenne. Gegenüber den anorganischen Strukturen ergeben sich mehrere Vorteile: Die molekulare Vielfalt organischer Verbindungen erlaubt eine sehr feine Justierung der spektroskopischen und elektronischen Eigenschaften der Antenne. Gleichzeitig lassen sich die molekulare Form und Biegsamkeit so einstellen, dass die Antenne das Reaktionszentrum und dessen Funktion, anders als Quantenpunkte, so gut wie gar nicht beeinträchtigt. Eine organische Antenne lässt sich zudem an nahezu beliebige Stellen des Reaktionszentrums anknüpfen.

Ihre organische Antenne kombinierten die italienischen Wissenschaftler mit dem bereits gut erforschten Reaktionszentrum aus dem Purpurbakterium Rhodobacter sphaeroides R-26. Es zeigte sich, dass die Antenne die Funktion des natürlichen Lichtumwandlers nicht stört, sondern dessen Aktivität in einem Wellenlängenspektrum verbessert, in dem das rein biologische System nicht effizient absorbiert.

Angewandte Chemie: Presseinfo 40/2012

Autor: Massimo Trotta, Istituto per i Processi Chimico Fisici Nazionale delle Ricerche, Bari (Italy), mailto:m.trotta@ba.ipcf.cnr.it

Angewandte Chemie 2012, 124, No. 44, 11181-11185, Permalink to the article: http://dx.doi.org/10.1002/ange.201203404

Angewandte Chemie, Postfach 101161, 69451 Weinheim, Germany

Media Contact

Weitere Informationen:

http://presse.angewandte.de/Alle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

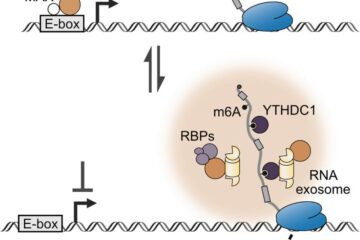

Forschende enthüllen neue Funktion von Onkoproteinen

Forschende der Uni Würzburg haben herausgefunden: Das Onkoprotein MYCN lässt Krebszellen nicht nur stärker wachsen, sondern macht sie auch resistenter gegen Medikamente. Für die Entwicklung neuer Therapien ist das ein…

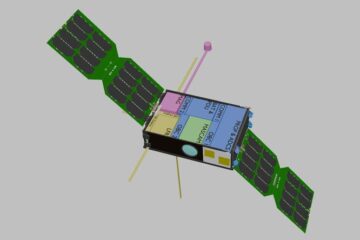

Mit Kleinsatelliten den Asteroiden Apophis erforschen

In fünf Jahren fliegt ein größerer Asteroid sehr nah an der Erde vorbei – eine einmalige Chance, ihn zu erforschen. An der Uni Würzburg werden Konzepte für eine nationale Kleinsatellitenmission…

Zellskelett-Gene regulieren Vernetzung im Säugerhirn

Marburger Forschungsteam beleuchtet, wie Nervenzellen Netzwerke bilden. Ein Molekülpaar zu trennen, hat Auswirkungen auf das Networking im Hirn: So lässt sich zusammenfassen, was eine Marburger Forschungsgruppe jetzt über die Vernetzung…