Strategie gegen bakterielle Lungenentzündung

Neue Tübinger Forschungsergebnisse in ’Science’

Pseudomonas aeruginosa ist ein stäbchenförmiges Bakterium, das beim Menschen schwere oder sogar tödliche Infektionen, vor allem Lungenentzündungen, verursacht. Insbesondere bei Patienten mit zystischer Fibrose (Mukoviszidose) stellt Pseudomonas aeruginosa eines der größten klinischen Probleme dar. Die Wissenschaftler Dr. Erich Gulbins, Dr. Heike Grassmé, Dr. Susanne Kirschnek, Dr. Joachim Riethmüller, Andrea Riehle und Prof. Florian Lang vom Institut für Physiologie der Universität Tübingen beziehungsweise dem Department of Immunology des St. Jude Children´s Research Hospital, Memphis, USA, sowie Gabriele von Kürthy und Dr. Michael Weller von der Neurologischen Universitätsklinik konnten nun einen Mechanismus identifizieren, über den sich Lungenzellen gegen eine Infektion mit Pseudomonas wehren können. Die Forschungsergebnisse werden heute in der neuesten Ausgabe der Zeitschrift ’Science’ (Vol. 290, Nr. 5491, 20. Oktober 2000) veröffentlicht.

Manche krankheitserregenden Bakterien, Viren und Parasiten können bei Säugetieren und dem Menschen den programmierten Tod von Zellen auslösen. Doch ist über die Bedeutung und den genauen Mechanismus dieser Reaktion bei bakteriellen Infektionen bisher wenig bekannt. Die Tübinger Wissenschaftler haben die Wechselwirkungen zwischen Pseudomonas aeruginosa und Säugetierzellen genauer untersucht. Sie wollten wissen, ob die Auslösung des programmierten Zelltods durch das Bakterium zur Infektion in der Lunge beiträgt. Es war bereits bekannt, dass der Zelltod in Säugetierzellen unter anderem. dadurch in Gang kommt, dass ein bestimmter Eiweißstoff, CD95, an ein zelleigenes CD95-Rezeptorsystem angekoppelt wird. Wenn die Forscher das CD95/CD95-Liganden-System blockierten, konnten Pseudomonas – Bakterien den Zelltod nicht mehr auslösen. Offensichtlich nutzten die Bakterien den Weg über das CD95-System, um die Zellen zum Abbau ihrer eigenen Strukturen zu bringen.

In Versuchen mit Mäusen zeigte sich, dass wenige Stunden nach einer Infektion mit Pseudomonas aeruginosa im Lungengewebe der programmierte Zelltod einsetzte. Diese Reaktion unterblieb dagegen bei Mäusen, denen wegen eines genetischen Defekts das CD95-System fehlte. Erstaunlicherweise starben alle Mäuse mit diesem genetischen Defekt innerhalb von 60 Tagen nach der Infektion an einer Sepsis, während die normalen Mäuse die Infektion zu 90 Prozent überlebten. Zwar werden durch Pseudomonas aeruginosa die infizierten Zellen abgetötet, doch für die Lunge scheint diese Reaktion eine Schutzwirkung zu haben: Wenn infizierte Zellen absterben, können sich die Pseudomonas – Bakterien nicht weiter ausbreiten. Außerdem könnten gleichzeitig mit dem programmierten Zelltod Enzyme aktiviert werden, die weitere Bakterien bereits außerhalb des Gewebes abtöten. Fehlt dagegen das CD95-System oder kann nicht aktiviert werden, können die Bakterien die Abwehr der Mäuse umgehen, sich massenhaft im Körper vermehren und eine Sepsis auslösen. Mit diesen Forschungsergebnissen ist den Tübinger Wissenschaftlern die Aufklärung der entscheidenden Rolle der Aktivierung des CD95-Systems bei der Abwehr von Lungen-Infektionen mit Pseudomonas aeruginosa gelungen. Die Erkenntnisse werden zu einem tieferen Verständnis der Mechanismen von Pseudomonas aeruginosa – Infektionen und damit eventuell auch zu einem neuen Ansatz bei der Entwicklung von Therapien für Patienten mit zystischer Fibrose beitragen.

Nähere Informationen:

Dr. Erich Gulbins

Institut für Physiologie

Universität Tübingen

Gmelinstraße 5

72076 Tübingen

Tel. 0 70 71/29 7 21 96

Fax 0 70 71/29 30 73

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

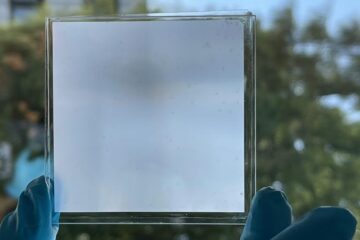

Neuartiges Material für nachhaltiges Bauen

Innovativer Werkstoff für eine energieeffiziente Architektur: Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) stellen in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift Nature Communications ein polymerbasiertes Material mit besonderen Eigenschaften vor. Das…

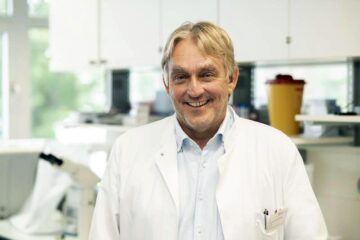

Neues Antibiotikum gegen Erreger der Flussblindheit und Lymphatischen Filariose

Prof. Achim Hoerauf, Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Parasitologie des Universitätsklinikums Bonn (UKB), und seinem Team ist es in Kollaboration mit der Abteilung Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie…

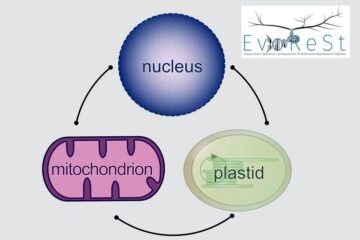

Evolutionäre Genomik: Folgen biodiverser Fortpflanzungssysteme

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert die Einrichtung eines neuen Graduiertenkollegs (GRK) in der Biologie an der Universität Göttingen. Das GRK mit dem Titel „Evolutionary Genomics: Consequences of Biodiverse Reproductive Systems…