Unterwegs in einer Trillionstel Sekunde

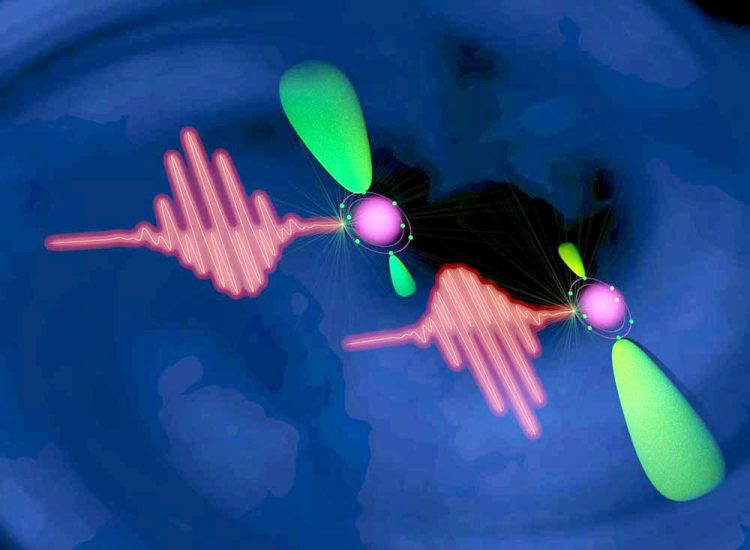

Schematische Darstellung des Experiments: Die Laserpulse (rote Wellen) kontrollieren die Elektronen (grün), die von Atomen (pink) abgegeben werden. Grafik: Maurizio Contran, Politechnikum Mailand/Italien

Eine Attosekunde oder eine Trillionstel Sekunde: Mit dieser unvorstellbaren Geschwindigkeit bewegen sich Elektronen in Atomen und Molekülen und bestimmen so chemische, physikalische und biologische Prozesse wie die Photosynthese oder Verbrennungen.

Einem internationalen Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist es erstmals gelungen, mit einem so genannten Freie-Elektronen-Laser die Bewegungsrichtung von Elektronen in solchen Abläufen zu kontrollieren. Die Ergebnisse, die das Team in der Fachzeitschrift Nature Photonics veröffentlicht hat, eröffnen neue Möglichkeiten für Studien zu natürlichen Prozessen in Attosekundenschnelle.

Eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Prof. Dr. Frank Stienkemeier vom Physikalischen Institut der Universität Freiburg hat die für die Experimente genutzte Apparatur konzipiert und ihren Aufbau als Teil des Freie-Elektronen-Lasers FERMI am Forschungszentrum Elettra-Sincrotrone in Triest/Italien koordiniert.

Freie-Elektronen-Laser sind wegen ihrer aufwendigen Technik und Größe nur an wenigen Standorten weltweit zu finden. Sie basieren auf einer Technik, die in den vergangenen Jahren entwickelt wurde, und die Laserlicht im Bereich der unsichtbaren, so genannten extrem-ultravioletten (XUV) Strahlung oder der Röntgenstrahlung erzeugt.

Laser geben elektromagnetische Strahlen ab, die gegenüber anderen Lichtquellen den Vorteil haben, dass sie Licht in wesentlich höherer Intensität, scharfer Bündelung und großer Kohärenz – also einheitlichen Wellen – abgeben. Die von Stienkemeier und seinem Team entwickelte und mithilfe der Werkstätten des Physikalischen Instituts gebaute Apparatur, genannt Low Density Matter (LDM) Beamline, nutzt diese XUV- und Röntgenstrahlen für Experimente mit isolierten Atomen und Molekülen.

In der LDM-Beamline haben Forscherinnen und Forscher unter Beteiligung der Freiburger Arbeitsgruppe zwei Laserfelder unterschiedlicher Farben in einer zeitlichen Auflösung von drei Attosekunden erzeugt und damit die Richtung von Elektronen kontrolliert, die von Atomen abgegeben wurden. Elektronen sind Elementarteilchen, die in Atomen gebunden und damit grundlegend für chemische Verbindungen sind.

Während Atome Bindungen in Femtosekunden – einer Billionstel Sekunde – eingehen, bewegen sich Elektronen tausendmal schneller und steuern chemische, physikalische und biologische Prozesse.

Im nächsten Schritt wollen die Wissenschaftler mit der neuen Technik komplexere natürliche Vorgänge wie die Katalyse erforschen.

An der veröffentlichten Arbeit waren Forscher aus Italien, Japan, Russland, Australien, Slowenien und den USA beteiligt sowie vom European XFEL in Hamburg, vom Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg und der Technischen Universität Berlin.

Originalpublikation:

K. C. Prince et al. (2016): Coherent control with a short-wavelength free-electron laser. In: Nature Photonics. DOI 10.1038/nphoton.2016.13

www.nature.com/nphoton/journal/vaop/ncurrent/full/nphoton.2016.13.html

Kontakt:

Prof. Dr. Frank Stienkemeier

Physikalisches Institut

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Tel.: 0761/203-7609

E-Mail: stienkemeier@uni-freiburg.de

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Physik Astronomie

Von grundlegenden Gesetzen der Natur, ihre elementaren Bausteine und deren Wechselwirkungen, den Eigenschaften und dem Verhalten von Materie über Felder in Raum und Zeit bis hin zur Struktur von Raum und Zeit selbst.

Der innovations report bietet Ihnen hierzu interessante Berichte und Artikel, unter anderem zu den Teilbereichen: Astrophysik, Lasertechnologie, Kernphysik, Quantenphysik, Nanotechnologie, Teilchenphysik, Festkörperphysik, Mars, Venus, und Hubble.

Neueste Beiträge

Diamantstaub leuchtet hell in Magnetresonanztomographie

Mögliche Alternative zum weit verbreiteten Kontrastmittel Gadolinium. Eine unerwartete Entdeckung machte eine Wissenschaftlerin des Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme in Stuttgart: Nanometerkleine Diamantpartikel, die eigentlich für einen ganz anderen Zweck bestimmt…

Neue Spule für 7-Tesla MRT | Kopf und Hals gleichzeitig darstellen

Die Magnetresonanztomographie (MRT) ermöglicht detaillierte Einblicke in den Körper. Vor allem die Ultrahochfeld-Bildgebung mit Magnetfeldstärken von 7 Tesla und höher macht feinste anatomische Strukturen und funktionelle Prozesse sichtbar. Doch alleine…

Hybrid-Energiespeichersystem für moderne Energienetze

Projekt HyFlow: Leistungsfähiges, nachhaltiges und kostengünstiges Hybrid-Energiespeichersystem für moderne Energienetze. In drei Jahren Forschungsarbeit hat das Konsortium des EU-Projekts HyFlow ein extrem leistungsfähiges, nachhaltiges und kostengünstiges Hybrid-Energiespeichersystem entwickelt, das einen…