Wie die Eingangstore der Zellkraftwerke aufgebaut sind

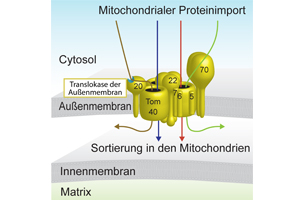

Der TOM-Komplex bildet einen Kanal durch die äußere Membran der Mitochondrien und importiert Proteine vom Cytosol, der Zellflüssigkeit, in die Zellkraftwerke. Grafik: Nils Wiedemann

Die molekulare Maschine TOM – kurz für „translocase of the outer membrane“ – bildet Kanäle durch die äußere Membran von Mitochondrien, den Kraftwerken der Zelle. Seit mehr als 30 Jahren versuchen Forschende herauszufinden, wie die einzelnen Proteine des TOM-Komplexes zusammengebaut sind.

Dieses Rätsel ist nun gelöst: Ein internationales Forschungsteam mit den Freiburger Biochemikern Dr. Nils Wiedemann und Prof. Dr. Nikolaus Pfanner hat erstmals die molekulare Architektur der aktiven TOM-Kanäle entschlüsselt. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben ihre Ergebnisse in der Fachzeitschrift „Science“ veröffentlicht.

Fehlfunktionen des Proteinimports in die Mitochondrien führen zu schweren neurologischen Erkrankungen. Solche so genannten Mitochondriopathien entstehen, wenn die Mitochondrien ihre Aufgabe als Zellkraftwerke nicht mehr ausreichend erfüllen und so die Nervenzellen ihre Funktion im menschlichen Körper nicht wahrnehmen können.

Mitochondrien sind abgeschlossene Bestandteile in den Zellen des menschlichen Körpers. In den Mitochondrien laufen die Reaktionen der Zellatmung ab: Sie setzen die in der Nahrung gespeicherte Energie so um, dass Zellen diese nutzen können. Die Zellkraftwerke benötigen mehr als 1.000 verschiedene Proteine, um ihre lebensnotwendige Aufgabe zu erfüllen.

Fast alle dieser Eiweiße müssen aus dem Zellwasser in die Mitochondrien transportiert werden. Diese Aufgabe übernimmt meist TOM. Den Forschenden war bereits bekannt, dass der TOM-Komplex aus verschiedenen Eiweißmolekülen aufgebaut ist, die fest in der Außenmembran verankert sind. Vier TOM-Proteine besitzen einen einfachen Membrananker, eines hat eine Fassstruktur.

Die Wissenschaftler haben nun einzelne Proteinmoleküle in Experimenten verknüpft und so die molekulare Architektur der aktiven TOM-Kanäle rekonstruiert. Im TOM-Komplex sind die Eiweißmoleküle auf eine völlig neue Weise angeordnet als in den bekannten Membrankanälen: Die TOM-Proteine mit Fassstruktur befinden sich zwischen einem Kern und einem äußeren Ring von Membranankerproteinen. Die Forschenden zeigten, dass die Proteine, die in die Mitochondrien transportiert werden sollen, durch die Fässer in die Zellkraftwerke gelangen.

Die Forscherinnen und Forscher vermuten, dass sich die besondere Struktur des TOM-Komplexes aus folgendem Grund gebildet hat: TOM-Proteine mit einfachem Membrananker sind als Pförtner oder Rezeptoren dafür zuständig, Proteine zu erkennen und auszuwählen, die in die Mitochondrien transportiert werden. Durch die Anlagerung dieser Rezeptoren rund um die Fassproteine verläuft die Eingangskontrolle an den mitochondrialen Eingangstoren genauer und effizienter, sodass die Mitochondrien ihre Aufgabe als Zellkraftwerke besser wahrnehmen können.

Wiedemann und Pfanner forschen am Institut für Biochemie und Molekularbiologie der Universität Freiburg und sind Mitglieder des Freiburger Exzellenzclusters BIOSS Centre for Biological Signalling Studies und der Spemann Graduate School of Biology and Medicine der Albert-Ludwigs-Universität.

Originalpublikation:

Takuya Shiota, Kenichiro Imai, Jian Qiu, Victoria L. Hewitt, Khershing Tan, Hsin-Hui Shen, Noriyuki Sakiyama, Yoshinori Fukasawa, Sikander Hayat, Megumi Kamiya, Arne Elofsson, Kentaro Tomii, Paul Horton, Nils Wiedemann, Nikolaus Pfanner, Trevor Lithgow, Toshiya Endo (2015). Molecular architecture of the active mitochondrial protein gate. In: Science 349 (6255): 1544-1548. DOI: 10.1126/science.aac6428

Kontakt:

Dr. Nils Wiedemann

Institut für Biochemie und Molekularbiologie

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Tel.: 0761/203-5280

E-Mail: Nils.Wiedemann@biochemie.uni-freiburg.de

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

Neue universelle lichtbasierte Technik zur Kontrolle der Talpolarisation

Ein internationales Forscherteam berichtet in Nature über eine neue Methode, mit der zum ersten Mal die Talpolarisation in zentrosymmetrischen Bulk-Materialien auf eine nicht materialspezifische Weise erreicht wird. Diese „universelle Technik“…

Tumorzellen hebeln das Immunsystem früh aus

Neu entdeckter Mechanismus könnte Krebs-Immuntherapien deutlich verbessern. Tumore verhindern aktiv, dass sich Immunantworten durch sogenannte zytotoxische T-Zellen bilden, die den Krebs bekämpfen könnten. Wie das genau geschieht, beschreiben jetzt erstmals…

Immunzellen in den Startlöchern: „Allzeit bereit“ ist harte Arbeit

Wenn Krankheitserreger in den Körper eindringen, muss das Immunsystem sofort reagieren und eine Infektion verhindern oder eindämmen. Doch wie halten sich unsere Abwehrzellen bereit, wenn kein Angreifer in Sicht ist?…