Qualitätskontrolle in den Kraftwerken der Zelle

Mikroskopische Aufnahmen Łukasz Opaliński, Universität Freiburg

Richtige Menge, richtige Funktion: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler um Dr. Martin van der Laan haben neue Erkenntnisse über die Konstruktionspläne von Mitochondrien gewonnen.

Mitochondrien bilden in Zellen netzwerkartige Strukturen und liefern die notwendige Energie für Lebensprozesse, indem sie Nahrungsbestandteile abbauen. Im Inneren befinden sich biologische Membransysteme, die chemische Reaktionen vermitteln, um Energie umzuwandeln.

Damit die Membransysteme ihre Aufgaben gut erfüllen können, enthalten sie viele spezialisierte Proteine, die außerhalb der Mitochondrien hergestellt und importiert werden. Doch wie wird sichergestellt, dass ausschließlich voll funktionsfähige Proteine in optimal abgestimmten Mengen in die Membranen der Zellkraftwerke eingebaut werden?

Denn Fehler beim Aufbau mitochondrialer Membranen führen zu Erkrankungen, da vor allem Muskel- und Nervenzellen nicht mehr ausreichend mit Energie versorgt werden. Das Freiburger Forschungsteam beantwortet diese Frage in einer Studie, die in der Fachzeitschrift „Molecular Cell“ veröffentlicht wurde. Dr. Raffaele Ieva und Dr. Sandra Schrempp fanden heraus, dass die Protein-Untereinheit Mgr2 im Inneren der Mitochondrien defekte Membranproteine aussortiert und deren Einbau verhindert.

Die Freiburger Forscherinnen und Forscher haben gezeigt, mit welchem Mechanismus die Zelle verhindert, dass es zu Fehlern kommt. Die zentrale Protein-Translokase (TIM23) im Inneren der Mitochondrien enthält die Untereinheit Mgr2: Diese verzögert den Transfer neu ankommender Proteine in die mitochondrialen Membransysteme und schafft somit ein Zeitfenster für eine sorgfältige Qualitätskontrolle.

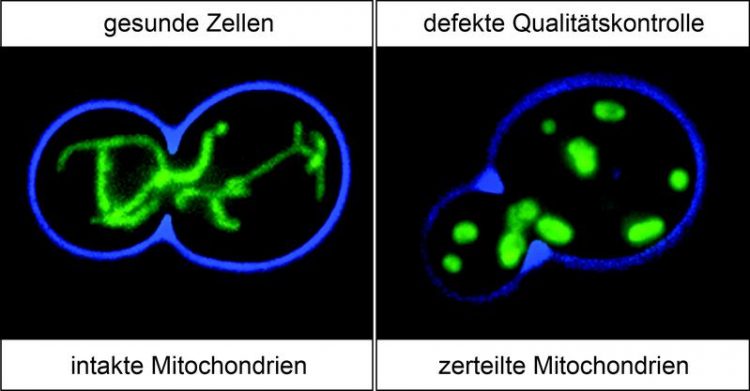

In Zellen, die den molekularen Torwächter Mgr2 nicht enthalten, können defekte Membranproteine nicht mehr effizient aussortiert werden. Doch auch der unkontrollierte Einbau intakter Proteine kann Probleme mit sich bringen. „Für die Aufrechterhaltung der Struktur und Funktion von Mitochondrien ist es unerlässlich, dass bestimmte Proteine in exakt definierten Mengenverhältnissen vorliegen“, erklärt Ieva.

„Mgr2 spielt eine wichtige Rolle bei der Einstellung dieses Gleichgewichts.“ Wenn Mgr2 inaktiv sei, würden die Mitochondrien zerteilt. Das sei auch bei Patientinnen und Patienten mit schweren neurodegenerativen Erkrankungen zu beobachten.

„Unsere Studie trägt zu einem besseren Verständnis der funktionellen Architektur lebender Zellen bei“, sagt van der Laan. „Die Ergebnisse könnten zudem zukünftig bei der Entschlüsselung von Krankheitsmechanismen helfen, die mit Fehlfunktionen der Mitochondrien zusammenhängen.“

Die an der Studie beteiligten Freiburger Wissenschaftler um van der Laan forschen am Institut für Biochemie und Molekularbiologie der Albert-Ludwigs-Universität und sind Mitglieder des Exzellenzclusters BIOSS Centre for Biological Signalling Studies.

Van der Laan ist zudem Teilprojektleiter vom Sonderforschungsbereich 746 „Funktionelle Spezifität durch Kopplung und Modifikation von Proteinen“. Ieva ist Postdoktorand am Institut für Biochemie und Molekularbiologie der Universität Freiburg. Schrempp forscht in van der Laans Arbeitsgruppe, die Studie ist Teil ihrer Promotion.

Originalpublikation:

R. Ieva, S.G. Schrempp, Ł. Opaliński, F. Wollweber, P. Höß,, A.K. Heißwolf, M. Gebert, Y. Zhang, B. Guiard, S. Rospert, T. Becker, A. Chacinska, N. Pfanner, M. van der Laan. 2014. Mgr2 Functions as Lateral Gatekeeper for Preprotein Sorting in the Mitochondria Inner Membrane. Molecular Cell.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1097276514007941

Kontakt:

PD Dr. Martin van der Laan

Institut für Biochemie und Molekularbiologie

Sonderforschungsbereich 746

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Tel.: 0761/203-5270

E-Mail: martin.van.der.laan@biochemie.uni-freiburg.de

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.uni-freiburg.de/Alle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

Diamantstaub leuchtet hell in Magnetresonanztomographie

Mögliche Alternative zum weit verbreiteten Kontrastmittel Gadolinium. Eine unerwartete Entdeckung machte eine Wissenschaftlerin des Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme in Stuttgart: Nanometerkleine Diamantpartikel, die eigentlich für einen ganz anderen Zweck bestimmt…

Neue Spule für 7-Tesla MRT | Kopf und Hals gleichzeitig darstellen

Die Magnetresonanztomographie (MRT) ermöglicht detaillierte Einblicke in den Körper. Vor allem die Ultrahochfeld-Bildgebung mit Magnetfeldstärken von 7 Tesla und höher macht feinste anatomische Strukturen und funktionelle Prozesse sichtbar. Doch alleine…

Hybrid-Energiespeichersystem für moderne Energienetze

Projekt HyFlow: Leistungsfähiges, nachhaltiges und kostengünstiges Hybrid-Energiespeichersystem für moderne Energienetze. In drei Jahren Forschungsarbeit hat das Konsortium des EU-Projekts HyFlow ein extrem leistungsfähiges, nachhaltiges und kostengünstiges Hybrid-Energiespeichersystem entwickelt, das einen…