Taufliege: Topfit selbst bei extremen Flugmanövern

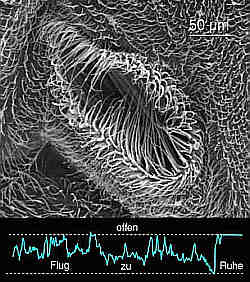

Eingang ins Tracheensystem einer Taufliege. Die Kurve zeigt, wie das Insekt diese ventilartige Öffnung (Stigma) im Flug oder in Ruhe öffnet und schließt. <br>Bild: Lehmann

„Science“ berichtet über Würzburger Forschungen

Sogar bei extremen Flugmanövern reguliert die Taufliege Drosophila ihre Atemöffnungen so exakt, dass ideale Bedingungen für ihren Stoffwechsel herrschen. Das hat Dr. Fritz-Olaf Lehmann vom Biozentrum der Uni Würzburg herausgefunden. Über die Ergebnisse des Zoologen berichtet das renommierte US-Wissenschaftsblatt „Science“ am heutigen Freitag, 30. November.

Insekten atmen nicht über Lungen, sondern über ein weit verzweigtes System von Röhren (Tracheen). Der Luftaustausch mit der Umgebung erfolgt über ventilartige, von Muskeln gesteuerte Öffnungen, die so genannten Stigmen.

Dabei ergibt sich für die Insekten ein Problem: Zusammen mit der Luft aus dem Tracheensystem entweicht kontinuierlich Wasser aus dem Körper, was das Risiko der Austrocknung erhöht. Besonders kritisch wird die Situation beim Fliegen. Dann steigt der Stoffwechsel auf das zehn- bis zwanzigfache des Ruhewerts an – das Insekt muss viel Sauerstoff aufnehmen und viel Kohlendioxid abgeben, gleichzeitig aber den Verlust von Wasser einschränken.

Dr. Lehmann: „Tiere, die im Flug ihre Stigmen weitgehend geschlossen halten, minimieren zwar ihren Wasserverlust, begrenzen aber auch den Austausch von Sauerstoff und Kohlendioxid und vermindern so die Leistung ihrer Flugmuskeln. Dagegen maximieren Tiere, die ihre Stigmen im Flug weit öffnen, den Austausch der Atemgase, verlieren dann aber in trockener Umgebung auch überproportional viel Körperflüssigkeit.“

Wie geht die Taufliege Drosophila mit diesem Problem um? Die Experimente des Würzburger Zoologen haben gezeigt, dass die Öffnungsfläche der insgesamt 18 Stigmen beim Fliegen genau den Stoffwechselbedürfnissen des Insekts angepasst ist: Die Taufliege verringert ihren Wasserverlust um bis zu 23 Prozent im Vergleich zu maximal geöffneten Stigmen. Gleichzeitig stabilisiert dieses Verhalten die Konzentrationen von Sauerstoff und Kohlendioxid im Tracheensystem.

Sogar bei maximalen Änderungen der Flugkraft – Dr. Lehmann nennt hier Steigerungen von 88 Prozent infolge von Steuermanövern oder wegen eines erhöhten Körpergewichts (zum Beispiel dann, wenn ein Fliegenweibchen viele Eier in sich trägt) – bleibt der Gasdruck des Sauerstoffs in den Tracheen stabil, nämlich bei im Mittel 19,9 Kilopascal (Kohlendioxid: 1,35). Dieses Ergebnis stütze die frühere Annahme, so der Wissenschaftler, dass der diffusive Gasaustausch durch die Stigmen eine ausreichend hohe Sauerstoffkonzentration in den Flugmuskeln gewährleistet.

Bei kleinen, fliegenden Insekten sei die Anpassung der Stigmenöffnung an die jeweiligen Bedürfnisse als eine Strategie zu betrachten, die den Tieren während einer erhöhten Bewegungsaktivität in trockenen Klimaten ihre hohe biologische Fitness verleiht.

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

Diamantstaub leuchtet hell in Magnetresonanztomographie

Mögliche Alternative zum weit verbreiteten Kontrastmittel Gadolinium. Eine unerwartete Entdeckung machte eine Wissenschaftlerin des Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme in Stuttgart: Nanometerkleine Diamantpartikel, die eigentlich für einen ganz anderen Zweck bestimmt…

Neue Spule für 7-Tesla MRT | Kopf und Hals gleichzeitig darstellen

Die Magnetresonanztomographie (MRT) ermöglicht detaillierte Einblicke in den Körper. Vor allem die Ultrahochfeld-Bildgebung mit Magnetfeldstärken von 7 Tesla und höher macht feinste anatomische Strukturen und funktionelle Prozesse sichtbar. Doch alleine…

Hybrid-Energiespeichersystem für moderne Energienetze

Projekt HyFlow: Leistungsfähiges, nachhaltiges und kostengünstiges Hybrid-Energiespeichersystem für moderne Energienetze. In drei Jahren Forschungsarbeit hat das Konsortium des EU-Projekts HyFlow ein extrem leistungsfähiges, nachhaltiges und kostengünstiges Hybrid-Energiespeichersystem entwickelt, das einen…