Atemwegsbakterium als Auslöser für schwere Nervenkrankheit entlarvt

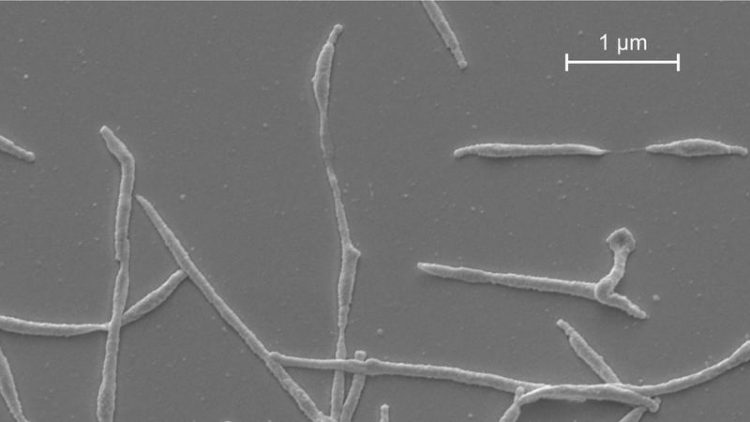

Das Bakterium Mycoplasma pneumoniae kann die Autoimmunkrankheit GBS auslösen. Bild: Front Microbiol.2016;7:329

Unter Verdacht steht das Bakterium Mycoplasma pneumoniae schon länger. Nun haben Forschende der Universität Zürich, des Kinderspitals Zürich und der Erasmus Universität Rotterdam den Täter zweifelsfrei überführt.

Die sogenannten Mykoplasmen sind nicht nur verantwortlich für Atemwegsinfektionen wie Lungenentzündungen bei Kindern und Erwachsenen, sondern können bei Betroffenen auch zu einem Guillain-Barré-Syndrom (GBS) führen. Den Wissenschaftlern gelang es erstmals, Mykoplasmen von einem GBS-Patienten im Labor zu kultivieren.

Antikörper greifen nicht nur die Bakterien an, sondern auch die Nervenbahnen

Ausschlaggebend dafür ist die grosse Ähnlichkeit von Strukturen auf der Oberfläche der Bakterien mit körpereigenen Strukturen der Nervenscheiden. Diese führt dazu, dass sich die Immunabwehr sowohl gegen die Mykoplasmen als auch gegen die umhüllende Myelinschicht von Nervenbahnen richtet. «Dabei handelt es sich um Antikörper, die ein bestimmtes bakterielles Glykolipid erkennen: ein Zucker-Fett-Molekül, das auf der Zellmembran der Erreger sitzt. Diese Antikörper binden gleichzeitig an Galactocerebrosid (GalC), einer der häufigsten Bausteine im menschlichen Myelin», schildert Patrick Meyer Sauteur, Erstautor der Studie. Diese fettreiche Substanz stellt die elektrische Leitfähigkeit der Nervenfasern sicher. Wird sie zerstört, kommt es zu Lähmungen an Armen und Beinen, Schwäche und Empfindungsstörungen.

Bereits zuvor wurden bei GBS-Patienten vereinzelt Antikörper gegen GalC nachgewiesen. Auch beim erwähnten Patienten fanden sich solche, und ihre Konzentration im Blut korrelierte mit dem Krankheitsverlauf. Tatsächlich reagierten die Anti-GalC-Antikörper in immunologischen Tests am stärksten mit dem vom Patienten entnommenen und im Labor kultivierten Bakterienstamm. Auch weitere Mykoplasmen-Stämme reagierten, wenn auch schwächer, wohingegen andere Bakterienarten nicht erkannt wurden. Somit war der Nachweis der Kreuzreaktivität des Antikörpers erbracht.

Ein Wechsel des Antikörper-Typs ist vermutlich der Auslöser von GBS

Insgesamt untersuchten die Forschenden 189 Erwachsene und 24 Kinder mit GBS auf das Vorhandensein von Antikörpern gegen Mykoplasmen (als Hinweis auf eine kürzlich zurückliegende Bakterieninfektion) und GalC (als vermuteter Auslöser von GBS), die sie mit einer Kontrollgruppe von 677 Personen verglichen. Dabei fand sich bei 3 Prozent der Erwachsenen und 21 Prozent der Kinder eine kürzliche Mykoplasmen-Infektion – häufiger als bei den gesunden Kontrollpersonen. Nahezu gleich häufig liessen sich im Blut Antikörper gegen GalC nachweisen: bei 3 Prozent der Erwachsenen und 25 Prozent der Kinder. Und auch diese reagierten mit mehreren Bakterienstämmen.

Interessanterweise fanden sich Anti-GalC-Antikörper auch bei Patienten ohne GBS, die kurz zuvor mit Mykoplasmen infiziert wurden. Allerdings waren diese ausschliesslich vom Antikörper-Isotyp M (Immunglobulin M, IgM), dem im Verlauf einer Immunartwort am frühesten gebildeten Typ. Die Anti-GalC-Antikörper bei GBS-Patienten waren dagegen vom Typ IgG. «Wir vermuten daher, dass dieser Wechsel des Antikörper-Typs für die Entstehung von GBS mitverantwortlich ist», erläutert Meyer Sauteur. «Auch bei anderen Autoimmunkrankheiten nimmt man, dass ein solcher Wechsel des Antikörper-Typs die Erkrankung verursacht. Dagegen gerichtete Immuntherapien sind daher ein neuer möglicher Ansatz, um GBS wirksam behandeln zu können.»

Literatur:

Patrick M. Meyer Sauteur, Ruth Huizinga, Anne P. Tio-Gillen, Joyce Roodbol, Theo Hoogenboezem, Enno Jacobs, Monique van Rijn, Annemiek A. van der Eijk, Cornelis Vink, Marie-Claire Y. de Wit, Annemarie M.C. van Rossum, Bart C. Jacobs. Mycoplasma pneumoniae triggering the Guillain-Barré syndrome: a case-control study. Annals of Neurology. October XX, 2016. doi:10.1002/ana.24755

Guillain-Barré-Syndrom (GBS)

Seitdem Poliomyelitis, die Kinderlähmung, durch Impfungen fast vollständig zum Verschwinden gebracht wurde, ist GBS die häufigste Ursache akuter peripherer Lähmungen in der westlichen Welt. Betroffene entwickeln eine allgemeine Schwäche, zunehmende Lähmungen an Armen und Beinen sowie Empfindungsstörungen. Sind Atem- und Schluckmuskulatur von den Lähmungserscheinungen betroffen, kann GBS lebensbedrohlich werden. Bei etwa einem Fünftel der Patienten kommt es zu dauerhaften Funktionsausfällen, bei rund fünf Prozent der Fälle führt die Krankheit zum Tod. GBS kann in jedem Lebensalter auftreten, jährlich sind es ein bis zwei Fälle pro 100 000 Einwohner.

Kontakt:

Dr. med. Patrick Meyer Sauteur

Abteilung für Infektiologie und Spitalhygiene

Kinderspital Zürich

Tel. +41 44 266 78 96

E-Mail: patrick.meyer@kispi.uzh.ch

http://www.media.uzh.ch/de/medienmitteilungen/2016/Guillain-Barre-Syndrom.html

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

Neuartiges Material für nachhaltiges Bauen

Innovativer Werkstoff für eine energieeffiziente Architektur: Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) stellen in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift Nature Communications ein polymerbasiertes Material mit besonderen Eigenschaften vor. Das…

Neues Antibiotikum gegen Erreger der Flussblindheit und Lymphatischen Filariose

Prof. Achim Hoerauf, Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Parasitologie des Universitätsklinikums Bonn (UKB), und seinem Team ist es in Kollaboration mit der Abteilung Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie…

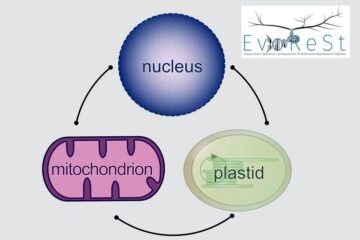

Evolutionäre Genomik: Folgen biodiverser Fortpflanzungssysteme

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert die Einrichtung eines neuen Graduiertenkollegs (GRK) in der Biologie an der Universität Göttingen. Das GRK mit dem Titel „Evolutionary Genomics: Consequences of Biodiverse Reproductive Systems…