Die Alge Fragilariopsis cylindrus liebt das Extreme

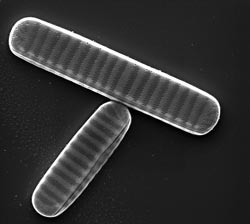

In der Aufsicht auf ein Schalenpräparat zweier Fragilariopsis cylindrus erscheint das charakteristische Schalenmuster, das die Froscher zur Artbestimmung der Algen heranziehen. Für den Aufbau der Schalen aus Siliziumdioxid interessieren sich auch Physiker und Biotechnologen. Präparation und rasterelektronenmikroskopische Aufnahme: Dr. Gerhard Dieckmann, Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung, AWI.<br>

Die Kieselalge Fragilariopsis cylindrus ist Alge des Jahres. „Sie fasziniert uns, weil sie im Eis der Polarmeere, einem der extremsten Lebensräume der Erde, überlebt und sich dort sogar vermehrt“, begründet Prof. Dr. Peter Kroth von der Universität Konstanz die Wahl. Peter Kroth ist Sprecher der Sektion Phykologie der Deutschen Botanischen Gesellschaft (DBG), in der die Algenforscher organisiert sind. Er ist seit 2001 Professor für Pflanzliche Ökophysiologie an der Universität Konstanz, wo er überwiegend Kieselalgen (Diatomeen) untersucht.

Fragilariopsis cylindrus lebt im Eis des Nord- und Südpols und treibt manchmal auch im offenen Meerwasser. Sie besiedelt die kleinen Kanäle, die entstehen, wenn das Meerwasser gefriert. In diesen Eiskanälen herrschen Salzgehalte bis zur vierfachen Meerwasserkonzentration, die das Wasser auf bis zu minus 30 Grad Celsius abkühlen. Und es ist mehr als zwei Monate absolut dunkel. Um als Alge in dieser Salzlake zu überleben, müssen sich die Zellen vor dem Einfrieren schützen, Salz tolerieren und eine Zeit überstehen, in der sie keine Energie gewinnen können. „Wenn das Licht im Polarwinter fehlt, ist keine Photosynthese mehr möglich“, erklärt Peter Kroth. „Wir Biologen fragen uns, mit welchen Mitteln und Methoden sie sich an diesen lebensfeindlichen Ort angepasst haben.“

Algenforscher auf der ganzen Welt arbeiten dazu auch mit dem vor kurzem veröffentlichten Genom dieser Alge. Erste Unterschiede in der Erbsubstanz haben sie bereits entdeckt: „Die Basen Adenin und Thymin kommen viel häufiger vor als in zwei verwandten Algen“, stellt Dr. Thomas Mock fest, Leiter der internationalen Forschergruppe, die drei Jahre lang die Erbsubstanz am Joint Genome Center (JGI) in Walnut Creek in Kalifornien sequenzierte. „Welche Bedeutung das für Fragilariopsis hat, untersuchen wir gegenwärtig“, sagt Mock. Ihn fasziniere vor allem, dass die Eisalge selbst bei minus 15 Grad noch aktiv bleibt und geringste Lichtintensitäten nutzt, quasi mit Kerzenlicht überlebe, mit dem Landpflanzen keine Energie gewinnen könnten.

Fragilariopsis gestaltet ihren Lebensraum

Mock untersucht zurzeit in einem internationalen Team 15 Gene einer neuen Klasse von Eiweißen, die die Algen vor dem normalerweise tödlichen Einfrieren bewahren. „Einige dieser Gefrierschutzproteine setzten zwar den Gefrierpunkt des Meerwassers geringfügig herab. Bedeutender ist aber die Fähigkeit einiger Proteine, Eiskristalle so zu verformen, dass sie der Alge nichts mehr anhaben können. Fragilariopsis scheint also ihren Lebensraum aktiv zu ihren Gunsten zu verändern“, schwärmt der deutsche Wissenschaftler Mock, der an der University of East Anglia im britischen Norwich forscht und lehrt.

Im Eismeer erfüllt Fragilariopsis zwei wichtige Funktionen. Sie wächst an der Unterseite des Eises und wird dort vom Krill abgeknabbert, kleinen Krebsen und deren Jungtieren. Krill wiederum ist die Nahrung für Fische und Wale. Die Eisalgen haben somit eine Schlüsselposition an der Basis des Nährstoffkreislaufes im Ozean inne. Neben der Produktion von Biomasse setzen die Algen auch Sauerstoff frei, ein Prozess, den die Biologen „Primärproduktion“ nennen. Gemeinsam mit anderen Kieselalgen liefern sie den Sauerstoff für jeden fünften Atemzug, den die Menschen machen. Kieselalgen tragen damit ebensoviel zur globalen Primärproduktion bei wie alle Regenwälder der Erde zusammen. Wenn im Zuge der Klimaerwärmung das Eis schmilzt, werden auch die großen Populationen von Kieselalgen betroffen sein.

Modellorganismus der Polarregion

Fragilariopsis cylindrus ist das erste höhere Lebewesen der Polargebiete, dessen Erbsubstanz inzwischen sequenziert ist und die Mock nun mit mehr als zwei Duzend Forschern aus der ganzen Welt weiter untersucht. Die Wissenschaftler haben die Sequenzierung vorangetrieben, weil die Alge zum Modellorganismus werden könnte: Sie ist eine der häufigsten Kieselalgen in den Ökosystemen beider Pole. Gleichzeitig lässt sie sich gut im Labor kultivieren, um herauszufinden, wie die Erbinformation physiologische Fähigkeiten beeinflusst. So können auch erhöhte Kohlendioxidkonzentrationen und die damit einhergehende Versauerung der Meere im Labor simuliert werden.

Wie alle Kieselalgen sind Fragilariopsis quasi unsterblich, da sie sich vorwiegend ungeschlechtlich vermehren, also immer wieder teilen können. Im polaren Winter dauert ein Zellteilungszyklus wegen der herabgesetzten Stoffwechselaktivität und dem Lichtmangel etwa ein bis zwei Monate. Unter optimalen Laborbedingungen teilen sich Fragilariopsis dagegen alle zwei Tage.

Um die Anpassungen der Alge Fragilariopsis cylindrus an das Leben im Eis zu verstehen, sequenzieren Mock und seine Kollegen nun auch die Erbsubstanz der verwandten Fragilariopsis kerguelensis am GenePool Genomzentrum im schottischen Edinburgh. Das Ergebnis erwarten auch Biotechnologen und Physiker, die sich für den Aufbau der Silikat-Schalen interessieren, mit Spannung. Mock und sein Team interessieren sich für die nahe verwandte Alge, weil sie ebenfalls im Polargebiet lebt, aber ausschließlich im offenen, etwas wärmeren Wasser treibt. Vom Vergleich der Genome beider Arten erhofft sich der Algenforscher weitere Antworten auf die Anpassungsstrategien der Alge Fragilariopsis cylindrus an das Leben im Eismeer. „Das Unsichtbare sichtbar zu machen“, reizt Mock. „Dass so ein einfacher Organismus derart schön und so komplex ist, begeistert mich.“

Informationen über die Sektion Phykologie

Die Mitglieder der Sektion Phykologie (www.dbg-phykologie.de) untersuchen Algen wissenschaftlich und bearbeiten überwiegend ökologische, physiologische, taxonomische und molekularbiologische Fragestellungen an Mikro- und Makroalgen. Die Sektion fördert die Algenforschung und unterstützt den wissenschaftlichen Nachwuchs. Sie ist eine der fünf Fachsektionen der Deutschen Botanischen Gesellschaft e. V. (DBG: www.deutsche-botanische-gesellschaft.de)

Kontakt:

Universität Konstanz

Kommunikation und Marketing

Telefon 07531 / 88-3603

E-Mail: kum@uni-konstanz.de

Prof. Dr. Peter Kroth

Universität Konstanz

Fachbereich Biologie

Sprecher der Sektion Phykologie in der Deutschen Botanischen Gesellschaft

Universitätsstraße 10

78464 Konstanz

Tel. 07531/88-4816

E-Mail: peter.kroth@uni-konstanz.de

www.uni-konstanz.de

Dr. Thomas Mock

Leitet das Sequenzierungsprojekt und ist Fachmann für Fragilariopsis cylindrus

School of Environmental Sciences, University of East Anglia, Norwich, UK

Tel.: +44 (0)1603 592566 oder

+44 (0) 1603592163

E-Mail: T.Mock@uea.ac.uk

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.uni-konstanz.deAlle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

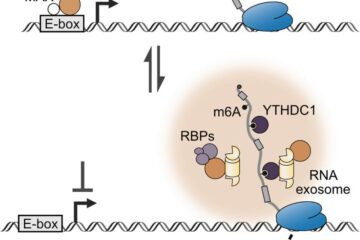

Forschende enthüllen neue Funktion von Onkoproteinen

Forschende der Uni Würzburg haben herausgefunden: Das Onkoprotein MYCN lässt Krebszellen nicht nur stärker wachsen, sondern macht sie auch resistenter gegen Medikamente. Für die Entwicklung neuer Therapien ist das ein…

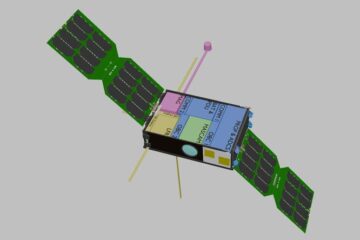

Mit Kleinsatelliten den Asteroiden Apophis erforschen

In fünf Jahren fliegt ein größerer Asteroid sehr nah an der Erde vorbei – eine einmalige Chance, ihn zu erforschen. An der Uni Würzburg werden Konzepte für eine nationale Kleinsatellitenmission…

Zellskelett-Gene regulieren Vernetzung im Säugerhirn

Marburger Forschungsteam beleuchtet, wie Nervenzellen Netzwerke bilden. Ein Molekülpaar zu trennen, hat Auswirkungen auf das Networking im Hirn: So lässt sich zusammenfassen, was eine Marburger Forschungsgruppe jetzt über die Vernetzung…