Welche Rolle die Hochschulräte spielen: RUB-Forscher veröffentlichen Studienergebnisse

Externer Sachverstand ist in den Augen der Hochschulleitungen das größte Plus, das ein Hochschulrat mitbringt. In Sachen bessere Außenwirkung und Vernetzung, effektivere Kontrollmechanismen oder bessere Stellung im Wettbewerb um Sponsoren und Drittmittel haben sich die Erwartungen an die Räte allerdings selten erfüllt.

Das ergab eine Befragung aller deutschen, österreichischen und Schweizer Hochschulen, die über einen Hochschulrat verfügen, die Forscher um Prof. Dr. Jörg Bogumil und Prof. Dr. Rolf G. Heinze in Kooperation mit der Gemeinsamen Arbeitsstelle RUB/IGM durchgeführt haben. Die Studie wurde von der Hans-Böckler-Stiftung gefördert. Die Ergebnisse werden heute auf einer Tagung an der RUB vorgestellt und diskutiert.

Wer sitzt im Hochschulrat?

Hochschulräte sind nach der Novelle des Hochschulrahmengesetztes 1998 in fast allen Ländern eingeführt worden. Sie sollen als eine Art Aufsichtsrat fungieren, der je nach Landesgesetzgebung weit reichende Befugnisse bis hin zur Wahl des Rektorats hat. Aber wer sitzt eigentlich in den Hochschulräten? Welche Aufgaben haben sie? Welche Erwartungen sollen sie erfüllen und tun sie das? Diese Fragen wollten die Bochumer Forscher mit ihrer Studie beantworten.

Frauen und Gewerkschafter sind unterrepräsentiert

Die meisten Hochschulräte (61%) sind sowohl mit externen als auch mit internen Mitgliedern besetzt, wobei die internen Mitglieder zumeist aus der Professorenschaft stammen (62%). Solche gemischten Hochschulräte haben durchschnittlich elf Mitglieder, während rein extern besetzte durchschnittlich acht Mitglieder haben. Fach- und private Hochschulen haben im Mittel größere Räte (zehn bzw. elf Mitglieder) als Universitäten (neun Mitglieder). Nur jedes fünfte Hochschulratsmitglied ist eine Frau. Externe Hochschulräte werden mit je einem runden Drittel aus der Wirtschaft und Wissenschaft rekrutiert, wobei auf Seiten der Wirtschaft die Vertreter von Großunternehmen dominieren. Gewerkschaftliche Mitglieder sind in deutschen Hochschulräten mit nur drei Prozent vertreten und damit deutlich unterrepräsentiert.

Auswahlmotive: Unternehmensvernetzung und Systemkenntnisse

Auswahlmotive für Hochschulratsmitglieder waren für die Hochschulen vor allem die Vernetzung mit anderen gesellschaftlichen Institutionen und Kenntnisse des Wissenschafts- und Hochschulsystems. Der Gewinn von Managementqualitäten wurde nur von Seiten der Technischen Universitäten als dominantes Ziel formuliert. Einen direkten Zusammenhang zwischen der Besetzung des Hochschulrats und dem an der Hochschule vorhandenen Anteil von Drittmitteln aus der Privatwirtschaft fanden die Forscher nicht. „Diese These müssen wir als eindimensional zurückweisen“, so Prof. Bogumil. „Zwar geht mit einem höheren Anteil von Drittmitteln aus der Wirtschaft ein höherer Anteil an Mitgliedern aus der Wirtschaft an den externen Hochschulratsmitgliedern einher, aber der Zusammenhang hat keine statistische Erklärungskraft.“ Die Kompetenzen der Hochschulräte unterscheiden sich von Land zu Land teils erheblich. Über die größten formalen Kompetenzen verfügt unter den deutschen Bundesländern Baden-Württemberg.

Wenige Erwartungen sind erfüllt

Aus der Sicht der Hochschulleitungen ist das Ziel des Gewinns externen Sachverstandes durch Hochschulräte bisher eindeutig am ehesten erfüllt worden. Jeweils weniger als ein Viertel der Befragten sieht jedoch eine „verbesserte Außenwirkung“, eine „verbesserte Kontrolle der Umsetzung von Entscheidungen“ und eine Verbesserung der „Vernetzung mit anderen gesellschaftlichen Institutionen“ als „weitgehend verwirklicht“ an. Mit Abstand am wenigsten verwirklicht ist allerdings die von vielen befragten Akteuren aus den Hochschulen erwartete „bessere Stellung im Wettbewerb um Sponsoren und Drittmittel“. „Insgesamt haben wir den Eindruck, dass das Instrument des Hochschulrats noch nicht so stark wirkt wie gewünscht“, fasst Prof. Heinze zusammen. In den meisten Hochschulen tritt der Hochschulrat nur vierteljährlich zusammen und tagt dann durchschnittlich vier Stunden. Da nur ein Drittel der Hochschulräte über eigene Unterstützungsstrukturen wie ein Sekretariat verfügt, hat in allen anderen Fällen das Rektorat de facto die Hoheit über die Tagesordnung dieser Sitzungen.

Weitere Informationen

Prof. Dr. Jörg Bogumil, Fakultät für Sozialwissenschaft der Ruhr-Universität Bochum, 44780 Bochum, Tel. 0234/32-27805, E-Mail: joerg.bogumil@rub.de

Prof. Dr. Rolf Heinze, Fakultät für Sozialwissenschaft der Ruhr-Universität Bochum, 44780 Bochum, Tel. 0234/32-22981, E-Mail: rolf.heinze@rub.de

Dr. Manfred Wannöffel, Arbeitsstelle Rub/IG Metall, Tel: 0234/32 22929- E-Mail: manfred.wannoeffel@rub.de

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.boeckler.de/cps/rde/xchg/hbs/hs.xsl/32014_90084.htmlAlle Nachrichten aus der Kategorie: Studien Analysen

Hier bietet Ihnen der innovations report interessante Studien und Analysen u. a. aus den Bereichen Wirtschaft und Finanzen, Medizin und Pharma, Ökologie und Umwelt, Energie, Kommunikation und Medien, Verkehr, Arbeit, Familie und Freizeit.

Neueste Beiträge

Merkmale des Untergrunds unter dem Thwaites-Gletscher enthüllt

Ein Forschungsteam hat felsige Berge und glattes Terrain unter dem Thwaites-Gletscher in der Westantarktis entdeckt – dem breiteste Gletscher der Erde, der halb so groß wie Deutschland und über 1000…

Wasserabweisende Fasern ohne PFAS

Endlich umweltfreundlich… Regenjacken, Badehosen oder Polsterstoffe: Textilien mit wasserabweisenden Eigenschaften benötigen eine chemische Imprägnierung. Fluor-haltige PFAS-Chemikalien sind zwar wirkungsvoll, schaden aber der Gesundheit und reichern sich in der Umwelt an….

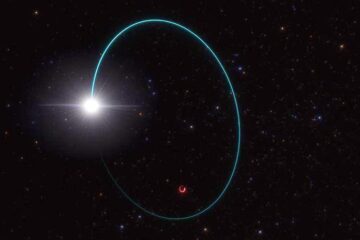

Das massereichste stellare schwarze Loch unserer Galaxie entdeckt

Astronominnen und Astronomen haben das massereichste stellare schwarze Loch identifiziert, das bisher in der Milchstraßengalaxie entdeckt wurde. Entdeckt wurde das schwarze Loch in den Daten der Gaia-Mission der Europäischen Weltraumorganisation,…