Der feinste Goldstaub der Welt

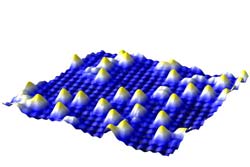

Rastertunnelmikroskop-Bild der Eisenoberfläche mit einzelnen Goldatomen. TU Wien<br>

Nach möglichst großen Goldstücken suchen viele – an der TU Wien allerdings ist man auf der Suche nach Gold in möglichst kleinem Maßstab. Man vermutet, dass einzelne Goldatome als Katalysatoren den Ablauf chemischer Reaktionen unterstützen. Allerdings verbinden sich die Goldatome meist rasch zu winzigen Goldklumpen aus mehreren Atomen, wenn man sie auf einer Oberfläche platziert.

Durch eine spezielle Oberfläche aus Eisenoxid ist einem Forschungsteam für Oberflächenphysik nun das Kunststück gelungen, Goldatome einzeln festzuhalten. Dadurch sollen Katalysatoren möglich werden, die effizienter sind und mit einer weitaus geringeren Menge des wertvollen Metalls auskommen als bisher. Die Ergebnisse wurden nun im Fachjournal „Physical Review Letters“ veröffentlicht.

Gold bleibt nicht gern allein

Gold ist zwar ein Edelmetall, das normalerweise mit anderen Elementen keine chemische Bindung eingeht, doch als Katalysator kann es Reaktionen anderer Substanzen ermöglichen. Es kann beispielsweise zur Umwandlung von giftigem Kohlenmonoxid in Kohlendioxid beitragen. Wie gut Gold als Katalysator wirkt, hängt von der Größe der verwendeten Goldpartikel ab. Es gibt starke Hinweise darauf, dass die Wirkung besonders groß ist, wenn die Goldatome einzeln vorliegen. Bisher konnte das aber nicht genau untersucht werden. „Bringt man Goldatome auf eine Oberfläche auf, ballen sie sich zu Nanopartikeln zusammen – die Wirkung einzelner Goldatome ist daher schwer zu messen“, erklärt Gareth Parkinson, der die Forschungen in der Arbeitsgruppe von Prof. Ulrike Diebold am Institut für Angewandte Physik der TU Wien durchführte.

Je heißer umso beweglicher

Je größer die Temperatur, umso beweglicher werden die Goldatome. Um das Zusammenballen der Goldatome zu Nanopartikeln zu verhindern, hätte man bisher allerdings bei so tiefen Temperaturen arbeiten müssen, dass die gewünschten chemischen Reaktionen gar nicht mehr ablaufen. Das Forschungsteam an der TU Wien verwendete nun eine ganz spezielle Eisenoxid-Oberfläche, mit der sich die einzelnen Goldatome festhalten lassen.

Winzige Kristall-Verzerrungen als Andockstellen

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in winzigen Verzerrungen des Eisenoxid-Kristallgitters. Die Sauerstoff-Atome auf der Oberfläche sind nicht streng in geraden Reihen ausgerichtet, sie werden durch die darunterliegenden Atome zu Schlangenlinien verformt. Dort wo sich die Sauerstoff-Reihen nahekommen, kann sich ein Goldatom dauerhaft anlagern ohne den Halt zu verlieren. Selbst wenn man die Oberfläche erhitzt, bleiben die Goldatome noch einzeln an ihrem Platz – erst bei einer Temperatur von 500°C lösen sie sich und klumpen zusammen.

„Trifft ein Goldatom auf die Eisenoxid-Oberfläche, bewegt es sich ein kleines Stück, bis es an eine der Stellen gelangt, an der es festgehalten werden kann“, berichtet Gareth Parkinson. Viele einzelne Goldatome können auf diese Weise knapp nebeneinander positioniert werden. Nur wenn ein Goldatom auf einen Punkt auftrifft, der bereits von einem anderen Goldatom besetzt wird, können die Atome nicht mehr fixiert werden: Sie verbinden sich und bewegen sich gemeinsam auf der Oberfläche, und bei dieser Wanderung können sie noch weitere Goldatome an sich binden. Ist eine kritische Größe von zumindest fünf Goldatomen erreicht, bleibt der Mini-Goldklumpen wieder liegen.

Neue Möglichkeiten für neue Forschung

Ulrike Diebold erwartet, dass durch die neu entwickelte Methode wichtige Fragen der Katalyse geklärt werden können. „Wir konnten ein ideales Modellsystem herstellen, mit dem man die chemische Reaktivität einzelner Atome untersuchen kann“, sagt Diebold. Auch die theoretische Forschung wird von diesen Erkenntnissen vorangetrieben: Die quantenphysikalisch komplizierten Bindungen zwischen einzelnen Atomen und den Oberflächen bieten eine exzellente Möglichkeit, theoretische Berechnungen auf dem Gebiet der stark korrelierten Elektronensysteme mit experimentellen Daten zu vergleichen.

Originalpublikation: http://physics.aps.org/synopsis-for/10.1103/PhysRevLett.108.216103

Rückfragehinweise:

Prof. Ulrike Diebold

Institut für Angewandte Physik

Technische Universität Wien

Wiedner Hauptstraße 8, 1040 Wien

T: +43-1-58801-13425

ulrike.diebold@tuwien.ac.at

Gareth Parkinson, PhD

Institut für Angewandte Physik

Technische Universität Wien

Wiedner Hauptstraße 8, 1040 Wien

T: +43-1-58801-13473

gareth.parkinson@tuwien.ac.at

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Physik Astronomie

Von grundlegenden Gesetzen der Natur, ihre elementaren Bausteine und deren Wechselwirkungen, den Eigenschaften und dem Verhalten von Materie über Felder in Raum und Zeit bis hin zur Struktur von Raum und Zeit selbst.

Der innovations report bietet Ihnen hierzu interessante Berichte und Artikel, unter anderem zu den Teilbereichen: Astrophysik, Lasertechnologie, Kernphysik, Quantenphysik, Nanotechnologie, Teilchenphysik, Festkörperphysik, Mars, Venus, und Hubble.

Neueste Beiträge

Merkmale des Untergrunds unter dem Thwaites-Gletscher enthüllt

Ein Forschungsteam hat felsige Berge und glattes Terrain unter dem Thwaites-Gletscher in der Westantarktis entdeckt – dem breiteste Gletscher der Erde, der halb so groß wie Deutschland und über 1000…

Wasserabweisende Fasern ohne PFAS

Endlich umweltfreundlich… Regenjacken, Badehosen oder Polsterstoffe: Textilien mit wasserabweisenden Eigenschaften benötigen eine chemische Imprägnierung. Fluor-haltige PFAS-Chemikalien sind zwar wirkungsvoll, schaden aber der Gesundheit und reichern sich in der Umwelt an….

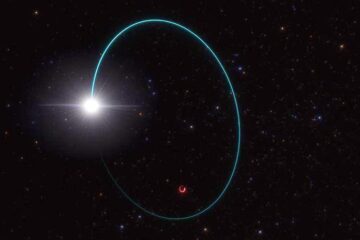

Das massereichste stellare schwarze Loch unserer Galaxie entdeckt

Astronominnen und Astronomen haben das massereichste stellare schwarze Loch identifiziert, das bisher in der Milchstraßengalaxie entdeckt wurde. Entdeckt wurde das schwarze Loch in den Daten der Gaia-Mission der Europäischen Weltraumorganisation,…