Mantelzell-Lymphom: Neue Therapie verdoppelt krankheitsfreie Zeit

Das Mantelzell-Lymphom (MCL) ist eine eher seltene Krebserkrankung des lymphatischen Systems, bei der sich bösartig veränderte Zellen in den Lymphknoten, dem Knochenmark, der Milz oder im Blut ausbreiten. Die meisten Patienten, die an einem Mantelzell-Lymphom erkranken, sind älter als 60 Jahre.

Aufgrund ihres oft schlechten Gesundheitszustandes können sie sich keiner hochaggressiven Therapie unterziehen. Aktuellen Leitlinien zufolge erhalten ältere Patienten deshalb eine mit dem Antikörper Rituximab kombinierte Chemotherapie (= Immunchemotherapie), mit der das als unheilbar geltende Mantelzell-Lymphom für eine begrenzte, oft nur kurze Dauer zurückgedrängt werden kann.

Mittels einer Erhaltungstherapie versuchen bereits die von der Medizinische Klinik III am Klinikum der Universität München geleiteten „Deutsche Studiengruppe niedrig maligne Lymphome“ (GLSG, Leitung: Prof. Dr. W. Hiddemann), die krankheitsfreie Zeit bis zum Wiederauftreten des Mantelzell-Lymphoms auszudehnen. Als wirksam galt bislang der Wirkstoff Interferon-alpha, der allerdings mit starken Nebenwirkungen verbunden ist.

Dass der als besser verträglich geltende Antikörper Rituximab nicht nur eine Alternative zur Interferon-alpha-Gabe darstellt, sondern auch die krankheitsfreie Zeit von MCL-Patienten erheblich verlängern kann, wurde nun in der Endauswertung der MCL-Elderly-Studie des Europäischen Mantelzell-Lymphom Netzwerks eindrucksvoll belegt.

„Diese überzeugenden Daten etablieren einen neuen Therapiestandard beim Mantelzell-Lymphom“, bewertet Professor Dr. Martin Dreyling, ebenfalls Medizinische Klinik III am Klinikum der Universität München, die Ergebnisse. Der Koordinator des Europäischen MCL-Netzwerks, der an der Planung und Durchführung dieser europäischen Studie federführend beteiligt war, meint: „Erstmals gelingt es uns damit, auch bei älteren Patienten eine vormals aggressive Erkrankung in einen eher chronischen Verlauf zu überführen.“

Krankheitsfreie Zeit: 51 Monate gegenüber 24 Monaten

Um in überschaubarer Zeit ausreichend viele Patienten für diese Untersuchung gewinnen zu können, wurden 560 Patienten aus acht europäischen Ländern in die Studie aufgenommen. Sie erhielten als Primärtherapie nach dem Zufallsprinzip entweder acht Zyklen R-CHOP (= Immunchemotherapie bestehend aus den Wirkstoffen Rituximab, Cyclophosphamid, Doxorubin, Vincristin und Prednisolon) oder sechs Zyklen R-FC (= Immunchemotherapie bestehend aus Rituximab, Fludarabin und Cyclophosphamid).

316 Patienten, deren Mantelzell-Lymphom durch diese Therapien ganz (= komplette Remission) oder teilweise (= partielle Remission) zurückgedrängt wurde, erhielten anschließend entweder eine Rituximab-Erhaltungstherapie (eine Injektion alle zwei Monate) oder eine Erhaltungstherapie mit Interferon-alpha (eine Injektion pro Woche). Beide Erhaltungstherapien wurden gegeben, bis die Krankheit wieder aktiv wurde.

Die Endauswertung der Studienzentrale an der Medizinische Klinik III am Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München (Leitung: M. Unterhalt, E. Hoster), in die Daten von 274 Patienten eingegangen sind, zeigt einen deutlichen Vorteil für jene Patienten, die als Erhaltungstherapie Rituximab erhalten hatten: Ihre krankheitsfreie Zeit betrug 75 Monate, gegenüber 27 Monaten der mit Interferon-alpha behandelten Patienten (p

Nebenwirkungen beeinflussen die Therapiebereitschaft

Erwartungsgemäß waren die Nebenwirkungen unter Rituximab geringer als unter Interferon: Eine Verminderung der Blutzellen war unter Interferon doppelt so häufig wie unter Rituximab (Leukozytopenie Grad 3-4 33 % vs. 19 %; Thrombozytopenie 15% vs. 6%). Andere Toxizitäten waren in beiden Studienarmen selten, allerdings kam es häufiger zu Infektionen, die besonders in der Therapiekombination R-FC + Rituximab-Erhaltung auftraten.

Dass die unter Interferon auftretenden Nebenwirkungen viele Patienten stark beeinträchtigten zeigt die Tatsache, dass die Erhaltungstherapie im Mittel bereits nach acht Monaten vorzeitig – das heißt, bevor erneut Krankheitszeichen aufgetreten sind –beendet wurde. In der Gruppe der mit Rituximab behandelten Patienten lag dieser Zeitraum bei 58 Monaten.

Dass die Erhaltungstherapie jedoch einen großen Einfluss auf die krankheitsfreie Zeit und das Gesamtüberleben hat zeigen die Ergebnisse jener Patienten, die aus unterschiedlichen Gründen (individuelle Patientenentscheidungen oder anhaltende Zytopenie nach Induktionstherapie) keine Erhaltungstherapie erhalten hatten: Ihr krankheitsfreies Intervall (Remissionsdauer) betrug nur zehn Monate.

Fazit: Obwohl Rituximab gegenwärtig noch nicht für die Erhaltungstherapie beim Mantelzell-Lymphom zugelassen ist, stellt diese Erhaltungstherapie im Anschluss an eine R-CHOP Induktionstherapie einen neuen, gut verträglichen Therapiestandard für ältere MCL-Patienten dar. Neuere Therapiekonzepte werden sich daran messen lassen müssen.

Entsprechend wurde diese Therapieempfehlung bereits in die nationalen Leitlinien der DGHO (http://www.dgho-onkopedia.de/onkopedia/leitlinien) aufgenommen.

Ansprechpartner

Prof. Dr. Martin Dreyling

Leiter des Europäischen Mantelzell-Lymphom Netzwerks

Medizinische Klinik III der Universität München-Großhadern

Marchioninistr. 15, D-81377 München

Tel. +49 (0)89 7095-2202

martin.dreyling@med.uni-muenchen.de

Das Europäische Mantelzell-Lymphom Netzwerk (EMCL) ist ein Zusammenschluss von 15 europäischen Studiengruppen, der unter Federführung der GLSG 1996 gegründet worden ist. Seit 2010 ist es Mitglied im Kompetenznetz Maligne Lymphome e.V. und als wissenschaftliche Arbeitsgruppe der Europäischen Hämatologie-Assoziation (EHA) anerkannt.

Weitere Informationen unter:

http://www.lymphome.de und http://www.european-mcl.net/

Philipp Kreßirer

Leitung Kommunikation und Medien

Klinikum der Universität München

Lindwurmstr. 2a

80337 München

Tel: 089 / 5160-8070

Fax: 089 / 5160-8072

E-Mail: philipp.kressirer@med.uni-muenchen.de

Internet: www.klinikum.uni-muenchen.de

Klinikum der Universität München

Im Klinikum der Universität München (LMU) sind im Jahr 2010 an den Standorten Großhadern und Innenstadt 465.000 Patienten ambulant, teilstationär und stationär behandelt worden. Die 45 Fachkliniken, Institute und Abteilungen sowie 35 interdisziplinäre Zentren verfügen über mehr als 2.200 Betten. Von insgesamt über 10.000 Beschäftigten sind rund 1.800 Mediziner. Das Klinikum der Universität München hat im Jahr 2010 rund 70 Millionen Euro an Drittmitteln verausgabt und ist seit 2006 Anstalt des öffentlichen Rechts.

Gemeinsam mit der Medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität ist das Klinikum der Universität München an sechs Sonderforschungsbereichen der DFG (SFB 455, 571, 594, 596, 684, 824), an drei Sonderforschungsbereichen-/Transregio (TR 05, TR 22, TR 36), einer Forschergruppe (FOR 535) sowie an drei Graduiertenkollegs (GK 1091 und 1202, SFB-TR 36) beteiligt. Hinzu kommen die drei Exzellenzcluster „Center for Integrated Protein Sciences“ (CIPSM), „Munich Center of Advanced Photonics“ (MAP) und „Nanosystems Initiative Munich“ (NIM) sowie die Graduiertenschule „Graduate School of Systemic Neurosciences“ (GSN-LMU).

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.klinikum.uni-muenchen.deAlle Nachrichten aus der Kategorie: Medizin Gesundheit

Dieser Fachbereich fasst die Vielzahl der medizinischen Fachrichtungen aus dem Bereich der Humanmedizin zusammen.

Unter anderem finden Sie hier Berichte aus den Teilbereichen: Anästhesiologie, Anatomie, Chirurgie, Humangenetik, Hygiene und Umweltmedizin, Innere Medizin, Neurologie, Pharmakologie, Physiologie, Urologie oder Zahnmedizin.

Neueste Beiträge

Merkmale des Untergrunds unter dem Thwaites-Gletscher enthüllt

Ein Forschungsteam hat felsige Berge und glattes Terrain unter dem Thwaites-Gletscher in der Westantarktis entdeckt – dem breiteste Gletscher der Erde, der halb so groß wie Deutschland und über 1000…

Wasserabweisende Fasern ohne PFAS

Endlich umweltfreundlich… Regenjacken, Badehosen oder Polsterstoffe: Textilien mit wasserabweisenden Eigenschaften benötigen eine chemische Imprägnierung. Fluor-haltige PFAS-Chemikalien sind zwar wirkungsvoll, schaden aber der Gesundheit und reichern sich in der Umwelt an….

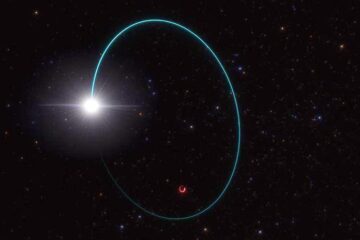

Das massereichste stellare schwarze Loch unserer Galaxie entdeckt

Astronominnen und Astronomen haben das massereichste stellare schwarze Loch identifiziert, das bisher in der Milchstraßengalaxie entdeckt wurde. Entdeckt wurde das schwarze Loch in den Daten der Gaia-Mission der Europäischen Weltraumorganisation,…