Hochleistungs-Laser an der GSI in Betrieb gegangen

Die GSI hat einen neuen Hochleistungs-Laser in Betrieb genommen. Wissenschaftler haben an der GSI nun die weltweit einzigartige Möglichkeit, Laserstrahlen und Ionenstrahlen, die in der bestehenden Beschleunigeranlage produziert werden, in Experimenten miteinander zu kombinieren.

So lässt sich Materie im Extremzustand erforschen, wie sie in Sternen oder im Inneren von großen Planeten, zum Beispiel dem Jupiter, vorkommt. In der vergangenen Woche führten Wissenschaftler der GSI und der Technischen Universität Darmstadt erfolgreich das erste Experiment durch. Dies ist der Auftakt für die Erschließung eines neuen wissenschaftlichen Arbeitsfeldes.

Der neue Laser Phelix (Petawatt High-Energy Laser for Ion Experiments) gehört zu den stärksten Lasern weltweit. Er kann Laserpulse mit Energien bis zu 1000 Joule und Laserpulse mit Leistungen bis zu einem halben Petawatt liefern. Die Leistung ist Trillionen Mal, das heißt Milliarden mal Milliarden Mal, höher als bei einem Laserpointer oder einem Laser in einem CD-Spieler.

Phelix hat solche Ausmaße, dass er in einem eigenen Gebäude von der Größe eines zweistöckigen Wohnhauses komplett unter Reinraumatmosphäre untergebracht ist. Der Laserstrahl, der einen Durchmesser von 30 cm besitzt, wird mit Spezial-Spiegeln zum Experimentierplatz am Ionenbeschleuniger geleitet und dort auf einen Punkt verdichtet. Nur etwa alle 1 ½ Stunden kann ein Laserpuls erzeugt werden.

Der Aufbau erfolgte in internationaler Zusammenarbeit unter Führung der GSI. Die Bauzeit betrug etwa acht Jahre. Während der Bauphase traten unerwartete technische Probleme auf, die das Projekt verzögerten, zum Beispiel bei der Produktion der großflächigen Spezial-Spiegel, mit denen der Laserstrahl geführt wird.

„Wir sind froh, dass wir alle technischen Problemen gemeistert haben und es nun geschafft haben, das erste Experiment durchzuführen, in dem wir Hochenergie-Laserstrahlen mit Ionenstrahlen kombinieren konnten. Wir freuen uns auf die vielen spannenden Experimente in den kommenden Jahren“, sagt Professor Klaus Witte, der Phelix-Projektleiter an der GSI.

Mit dem Laser Phelix können in Kombination mit der Beschleunigeranlage für Ionen an der GSI weltweit einzigartige Experimente durchgeführt werden. Ziel ist es, Materie zu erforschen, wenn sie als so genanntes Plasma vorliegt. Plasma ist ein Aggregatzustand neben den bekannteren Aggregatzuständen fest, flüssig und gasförmig, die Materie auf der Erde annehmen kann. Dabei ist die Atomhülle ganz oder teilweise von den Atomkernen getrennt. Dies ist nur unter Extrembedingungen, das heißt vor allem hohen Temperaturen möglich, wie sie in Sternen oder im Inneren des Jupiter vorherrschen. Aus dem Alltag sind uns weniger energiereiche Plasmen bekannt, wie zum Beispiel eine Kerzenflamme oder Blitze bei einem Gewitter.

Im jüngsten Experiment beschossen Wissenschaftler der GSI und der TU Darmstadt mit dem Laser Phelix eine Materialprobe aus Kohlenstoff, sodass sich der Kohlenstoff in ein Plasma umwandelte. Bruchteile von Sekunden später beschossen sie das Plasma mit Ionenstrahlen aus Schwefel. Die Analyse der dabei auftretenden Reaktionen erlaubt es, die Eigenschaften des Plasmas zu erforschen. Auch das Umgekehrte ist in Zukunft geplant: die Erzeugung eines Plasma mit Ionenstrahlen und die Analyse mit Laserstrahlen.

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Energie und Elektrotechnik

Dieser Fachbereich umfasst die Erzeugung, Übertragung und Umformung von Energie, die Effizienz von Energieerzeugung, Energieumwandlung, Energietransport und letztlich die Energienutzung.

Der innovations-report bietet Ihnen hierzu interessante Berichte und Artikel, unter anderem zu den Teilbereichen: Windenergie, Brennstoffzellen, Sonnenenergie, Erdwärme, Erdöl, Gas, Atomtechnik, Alternative Energie, Energieeinsparung, Fusionstechnologie, Wasserstofftechnik und Supraleittechnik.

Neueste Beiträge

Merkmale des Untergrunds unter dem Thwaites-Gletscher enthüllt

Ein Forschungsteam hat felsige Berge und glattes Terrain unter dem Thwaites-Gletscher in der Westantarktis entdeckt – dem breiteste Gletscher der Erde, der halb so groß wie Deutschland und über 1000…

Wasserabweisende Fasern ohne PFAS

Endlich umweltfreundlich… Regenjacken, Badehosen oder Polsterstoffe: Textilien mit wasserabweisenden Eigenschaften benötigen eine chemische Imprägnierung. Fluor-haltige PFAS-Chemikalien sind zwar wirkungsvoll, schaden aber der Gesundheit und reichern sich in der Umwelt an….

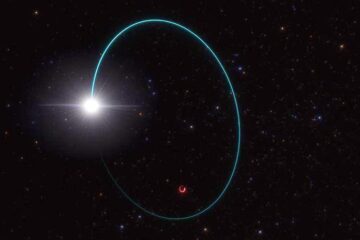

Das massereichste stellare schwarze Loch unserer Galaxie entdeckt

Astronominnen und Astronomen haben das massereichste stellare schwarze Loch identifiziert, das bisher in der Milchstraßengalaxie entdeckt wurde. Entdeckt wurde das schwarze Loch in den Daten der Gaia-Mission der Europäischen Weltraumorganisation,…