Nachweis der allergenen Wirkung von einzelnen Proteinen des Pilzes Aspergillus versicolor gelungen

Schätzungsweise fünf Prozent aller Deutschen leiden an einer allergischen Reaktion, die durch Schimmelpilze in Innenräumen hervorgerufen wird. Bei etwa 80 Prozent allen Pilzbefalls in feuchten Zimmerecken ist der Pilz Aspergillus versicolor vertreten. Doch ist er tatsächlich der Hauptschuldige an Atemnot, Dauerschnupfen und anderen allergischen Beschwerden?

Diesen Verdacht wollte das Team um Privatdozent Dr. Martin von Bergen, Departmentleiter Proteomik am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung nachweisen. Es galt zu ergründen, welche Eiweiße des Pilzes als Allergene wirken. Aus dieser Aussage konnte ein Messverfahren entwickelt und zum Patent angemeldet werden, das anzeigt, ob bei einem ganz bestimmten Menschen eine Aspergillus-versicolor-Überempfindlichkeit vorliegt, weil dessen Blutserum auf die Proteine des Pilzes reagiert.

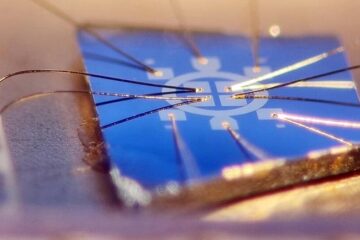

Wie also gingen die Biochemiker des UFZ im Bunde mit dem Umweltmediziner Olaf Manuwald (Erfurt) und den Kollegen aus dem Department Expositionforschung/Epidemiologie vor? Zuerst einmal wurden im Labor Kulturen des Pilzes Aspergillus versicolor angelegt und die Sporen gewonnen. Diese wurden in einzelne Eiweiße zerlegt und mit verschiedenen Methoden als „Strichcode“ sowie verfeinert als Spots auf einem Gel aufgetrennt und auf eine festere Membran übertragen. Doch allein deren Trennung reicht nicht, den Proteinen die Aussage zu entlocken, welches von ihnen allergen wirkt. Hier nun kommt das Blutserum von Allergikern ins Spiel., das man auf die Proteinspots auf der Membran einwirken lässt. Dabei binden nun die Antikörper, die durch eine Allergie gebildet werden, an die allergenen Proteine. Diese Bindung wird mit weiteren Antikörpern nachgewiesen und einem Enzym optisch sichtbar gemacht. Was jetzt vorliegt, ist ein Blatt mit einem Abbild: Ein Feld voller großer und kleiner Pünktchen, das zeigt, wo sich Pilz-Eiweiße befinden, die mit den Antikörpern aus dem Serum reagiert haben.

Allerdings ist man dann noch immer nicht am Ziel, denn nach wie vor ist unklar, welche Eiweiße sich namentlich hinter den Pünktchen auf der Membran verbergen. Welche Eiweiße sind es denn nun ganz konkret, die dem Allergiker zu schaffen machten? Deshalb greifen die Biochemiker wieder zu den auf dem Gel aufgetrennten, aber von Antikörpern und Farbstoffen unberührten Eiweißen. Da die Forscher inzwischen wissen, wo die Gefährlichen platziert sind, stanzten sie die Spots dort punktgenau aus. Die winzige Proteinmenge, die sich in dem stecknadelkopfgroßen Stück Gel verbirgt, wird in noch kleinere Einheiten, die Peptide, zerlegt. Die werden in einem Massenspektrometer vermessen und die Gesamtheit der Peptide wie ein Fingerabdruck mit einer Datenbank abgeglichen. In dieser Datenbank sind alle bekannten Proteine gespeichert.

So gelang den Leipziger Biochemikern die Identifizierung der sieben wichtigsten Allergene aus den Sporen von Aspergillus versicolor.

„Der Schritt, mit dem wir jetzt gerade beschäftigt sind“, so von Bergen, „ist die Entwicklung einer Untersuchungsmethode, die nicht so aufwändig ist wie die hier beschriebene. Ich glaube, noch 2008 werden wir einen Test vorlegen, der in jedem medizinischen Labor problemlos durchführbar ist.“ Das so zu erzielende Testergebnis ginge weit über die bisher möglichen Aussagen hinaus, dass der untersuchte Mensch auf irgendeinen Schimmelpilz allergisch reagiert, denn nun könnten die Identität der auslösenden Pilzart und des einzelnen Eiweißes bestimmt werden.

Allerdings ist der nächste Schritt noch nicht getan – und der heißt spezifische Immuntherapie gegen spezifische Schimmelpilze. Mit einer solchen De- oder Hyposensibilisierung, bei der Patienten bestimmte Mengen des Allergens verabreicht werden, kann es gelingen, dass Allergien dauerhaft verschwinden. Allerdings, so von Bergen, dürfen die Betroffenen erst in einigen Jahren mit einem Mittel zur Desensibilisierung bei Schimmelpilzallergien rechnen. Denn bevor ein maßgeschneidertes Medikament zugelassen werden kann, muss es zahlreiche Prüfungen bestehen.

Marlis Heinz

http://www.ufz.de/index.php?de=15915

Den vollständigen Artikel lesen Sie in der Februar-Ausgabe des UFZ-Newsletters:

http://www.ufz.de/index.php?de=10690

Weitere Informationen:

PD Dr. habil Martin von Bergen

Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ)

Telefon: 0341-235-1211

http://www.ufz.de/index.php?de=6693

oder über:

Doris Böhme / Tilo Arnhold

Pressestelle Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ)

Telefon: 0341-235-1269

E-mail: presse@ufz.de

Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ wurde 1991 gegründet und beschäftigt an den Standorten Leipzig, Halle/S. und Magdeburg rund 830 Mitarbeiter. Es erforscht die komplexen Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt in genutzten und gestörten Landschaften, insbesondere dicht besiedelten städtischen und industriellen Ballungsräumen sowie naturnahen Landschaften. Die Wissenschaftler des UFZ entwickeln Konzepte und Verfahren, die helfen sollen, die natürlichen Lebensgrundlagen für nachfolgende Generationen zu sichern.

Die Helmholtz-Gemeinschaft leistet Beiträge zur Lösung großer und drängender Fragen von Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft durch wissenschaftliche Spitzenleistungen in sechs Forschungsbereichen: Energie, Erde und Umwelt, Gesundheit, Schlüsseltechnologien, Struktur der Materie, Verkehr und Weltraum. Die Helmholtz-Gemeinschaft ist mit 25.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 15 Forschungszentren und einem Jahresbudget von rund 2,3 Milliarden Euro die größte Wissenschaftsorganisation Deutschlands. Ihre Arbeit steht in der Tradition des großen Naturforschers Hermann von Helmholtz (1821-1894).

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

Neue Industrie-4.0-Lösung für niedrigschwelligen Zugang zu Datenräumen

»Energizing a Sustainable Industry« – das Motto der Hannover Messe 2024 zeigt klar, wie wichtig eine gleichermaßen leistungsstarke und nachhaltige Industrie für den Fertigungsstandort Deutschland ist. Auf der Weltleitmesse der…

Quantenpräzision: Eine neue Art von Widerstand

Physikforschende der Universität Würzburg haben eine Methode entwickelt, die die Leistung von Quantenwiderstands-Normalen verbessern kann. Sie basiert auf einem Quantenphänomen namens anomaler Quanten-Hall-Effekt. In der industriellen Produktion oder in der…

Sicherheitslücke in Browser-Schnittstelle erlaubt Rechnerzugriff über Grafikkarte

Forschende der TU Graz waren über die Browser-Schnittstelle WebGPU mit drei verschiedenen Seitenkanal-Angriffen auf Grafikkarten erfolgreich. Die Angriffe gingen schnell genug, um bei normalem Surfverhalten zu gelingen. Moderne Websites stellen…