Perspektiven für die Umstrukturierung landwirtschaftlicher Unternehmen

Zum Austausch von Erfahrungen aus zehn Jahren Umgestaltung landwirtschaftlicher Unternehmen trafen sich am vergangenen Montag und Dienstag in Halle 40 Agrarökonomen und Wissenschaftler verwandter Fachrichtungen aus Polen, Ungarn und Deutschland.

Der Workshop wurde gemeinsam vom Institut für Agrarökonomie und Agrarraumgestaltung der Universität Halle und dem Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa veranstaltet. Er war, nach einem Workshop über die Erfahrungen aus der Transformation landwirtschaftlicher Betriebe in den neuen Bundesländern Anfang November, der zweite Teil des Auftaktes zu einem vom Land Sachsen-Anhalt geförderten Forschungsprojekt über die Verallgemeinerung der Erfahrungen aus der Umstrukturierung landwirtschaftlicher Unternehmen in Ostdeutschland sowie in mittel- und osteuropäischen Ländern. Ein Ziel dieses Projektes ist es, bei der Gestaltung der Transformationsprozesse durch wechselseitiges Lernen einerseits in einem Land unterlaufene Fehler in Zukunft und in anderen Ländern zu vermeiden und positive Entwicklungen auf ihre Allgemeingültigkeit hin zu prüfen und zu einer weiteren Verbreitung zu verhelfen.

In sechs Sitzungen , moderiert von Dozent Dr. habil. Eberhard Schulze, Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Tillack, Dr. Volker Beckmann, Dr. Ulrich Fiege und Dipl.-Ing. agr. Helga Biesold, wurden die Themenblöcke „die Transformation landwirtschaftlicher Unternehmen im Überblick“, „Aufbau von Institutionen“, „Agrarförderung“ sowie „Anpassungsreaktionen landwirtschaftlicher Betriebe“ an sich verändernde Rahmenbedingungen diskutiert. Nach einer Synopse der Transformationsprozesse in den neuen Bundesländern, in Polen und in Ungarn konzentrierte sich der Erfahrungsaustausch auf die Bewertung der Entwicklung und des Erreichten. Dabei fanden besonders länderspezifische agrarpolitische Maßnahmen und der erfolgreiche Verlauf betrieblicher Anpassungsprozesse großes Interesse. Es wurden Agrarkreditprogramme und das Beratungswesen in Polen sowie Maßnahmen zur Ordnung des ungarischen Agrarmarktes vorgestellt.

Wenig Verständnis unter den agrarökonomischen Fachleuten fand das Zerschlagen von Großbetrieben Anfang der neunziger Jahre in Ungarn. Dieser Prozess sei weniger aus ökonomischen, sondern vielmehr aus ideologischen Erwägungen voran getrieben worden.

Hinsichtlich der Förderfähigkeit und -würdigkeit bestimmter Agrarstrukturen gingen die Meinungen der TeilnehmerInnen deutlich auseinander. Während unter Bezugnahme auf Erfahrungen in den neuen Bundesländern festgestellt wurde, dass unter der Zielsetzung der Erhaltung und Steigerung der Wirtschaftlichkeit landwirtschaftlicher Betriebe eine nach der Betriebsgröße oder der Rechtsform differenzierte Förderung nicht ratsam sei, wurde, besonders mit Blick auf Ungarn, auch auf den sozialpolitischen Beitrag des Agrarsektors hingewiesen und das Konzept einer „sozialen Landwirtschaft“ eingeführt. Agrarpolitik sei, so ein Diskussionsbeitrag, letzten Endes nichts anderes als eine spezielle Form der Sozialpolitik. Gerade die Beschäftigungseffekte, die durch die Fortführung von Haus- oder Nebenwirtschaften entstünden, sprächen für eine besondere Würdigung dieser Betriebsform. Allerdings sei es unbedingt erforderlich, deren Merkmale in Abgrenzung zu kommerziellen Betriebsformen klar zu bestimmen und auch die Verflechtung zwischen Betriebs- und Haushaltseinheit zu erfassen.

Die Ergebnisse des Workshops werden in Kürze von dem Projektteam ausgewertet und als Grundlage für vertiefende empirische Untersuchungen in Deutschland, Polen und Ungarn herangezogen. Weitere Informationen erhalten Sie von U. Fiege, IAMO, Tel.: 0345 2928-326, Fax: -399, E-Mail: fiege@iamo.uni-halle.de

Weitere Informationen finden Sie im WWW:

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Agrar- Forstwissenschaften

Weltweite, wissenschaftliche Einrichtungen forschen intensiv für eine zukunftsfähige Land- und Forstwirtschaft.

Der innovations-report bietet Ihnen hierzu interessante Berichte und Artikel, unter anderem zu den Themen: Bioenergie, Treibhausgasreduktion, Renaturierung und Landnutzungswandel, Tropenwälder, Klimaschäden, Waldsterben, Ernährungssicherung, neue Züchtungstechnologien und Anbausysteme, Bioökonomie, Wasserressourcen und Wasserwiederverwendung, Artenvielfalt, Pflanzenschutz, Herbizide und Pflanzenschädlinge, digitale Land- und Forstwirtschaft, Gentechnik, tiergerechte Haltungssysteme und ressourcenschonende Landwirtschaft.

Neueste Beiträge

Merkmale des Untergrunds unter dem Thwaites-Gletscher enthüllt

Ein Forschungsteam hat felsige Berge und glattes Terrain unter dem Thwaites-Gletscher in der Westantarktis entdeckt – dem breiteste Gletscher der Erde, der halb so groß wie Deutschland und über 1000…

Wasserabweisende Fasern ohne PFAS

Endlich umweltfreundlich… Regenjacken, Badehosen oder Polsterstoffe: Textilien mit wasserabweisenden Eigenschaften benötigen eine chemische Imprägnierung. Fluor-haltige PFAS-Chemikalien sind zwar wirkungsvoll, schaden aber der Gesundheit und reichern sich in der Umwelt an….

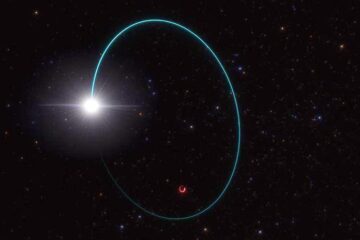

Das massereichste stellare schwarze Loch unserer Galaxie entdeckt

Astronominnen und Astronomen haben das massereichste stellare schwarze Loch identifiziert, das bisher in der Milchstraßengalaxie entdeckt wurde. Entdeckt wurde das schwarze Loch in den Daten der Gaia-Mission der Europäischen Weltraumorganisation,…