Dem magnetischen Formgedächtniseffekt auf der Spur

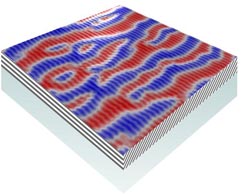

Simulierte magnetische Domänenkonfiguration eines 14M martensitischen Ni-Mn-Ga Dünnfilms mit Nano-Verzwillingung. Grafik: Stefan G. Mayr<br>

Physikern aus Leipzig ist ein wesentlicher Schritt im physikalischen Verständnis der Kopplung von Struktur und Magnetismus der ferromagnetischen Formgedächtnislegierung Ni-Mn-Ga gelungen. Die Resultate, die durch ein neues physikalisches Verständnis den Weg zur Optimierung dieses Effekts ebnen, wurden kürzlich in der renommierten internationalen Fachzeitschrift Advanced Functional Materials publiziert.

Magnetische Formgedächtnismaterialien sind eine neue spannende Materialklasse, die sich durch große magnetisch schaltbare Dehnungen von bis zu zehn Prozent auszeichnen. Die bekanntesten Legierungen mit solchen Eigenschaften bestehen aus Nickel, Mangan und Gallium bzw. aus Eisen und Palladium.

Um den Einfluss von Kristallorientierungen und Verzwillingung auf die magnetischen Eigenschaften der Mikro- und Nanometerskala aufzuklären, untersuchten die Doktoranden Alexander Jakob und Marcel Hennes in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Stefan Mayr (Translationszentrum für Regenerative Medizin der Universität Leipzig und Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung e.V.) – in Kooperation mit Dr. Daniel Spemann (ehemals Nukleare Festkörperphysik, Universität Leipzig) – einkristalline Nickel-Mangan-Gallium-Dünnschichten. Dafür wurden diese mittels magnetischer Rasterkraftmikroskopie (MFM) charakterisiert und anschließend mit Hilfe mikromagnetischer Simulationen modelliert. „Damit ist uns ein wesentlicher Schritt im physikalischen Verständnis der Kopplung von mikromagnetischen und strukturellen Eigenschaften in miniaturisierten magnetischen Formgedächtnislegierungen gelungen“, erklärt Erstautor Alexander Jakob.

Erstmalig gelang es den Wissenschaftlern zudem, die temperaturabhängige Entwicklung von Magnetismus und Struktur an den strukturellen und magnetischen Phasenübergängen ortsaufgelöst zu messen. Hier wurde eine Abweichung von der kubischen magnetokristallinen Anisotropie beobachtet, die mit Hilfe eines theoretischen Modells zum partiellen Domänenabschluss quantifiziert werden kann.

Die Resultate ebnen durch ein neues physikalisches Verständnis Wege zur Optimierung des Effekts, insbesondere in miniaturisierten Anwendungen in den Bereichen der Ingenieurwissenschaften und regenerativen Medizin.

Weitere Informationen:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201300165/abstract – Titel der Originalpublikation

http://Coupling of Micromagnetic and Structural Properties across the Martensite and Curie Temperatures in Miniaturized Ni-Mn-Ga Ferromagnetic Shape Memory Alloys, A. M. Jakob, M. Hennes, M. Müller, D. Spemann and S. G. Mayr | online veröffentlicht am: 25. April 2013

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.trm.uni-leipzig.de/Alle Nachrichten aus der Kategorie: Physik Astronomie

Von grundlegenden Gesetzen der Natur, ihre elementaren Bausteine und deren Wechselwirkungen, den Eigenschaften und dem Verhalten von Materie über Felder in Raum und Zeit bis hin zur Struktur von Raum und Zeit selbst.

Der innovations report bietet Ihnen hierzu interessante Berichte und Artikel, unter anderem zu den Teilbereichen: Astrophysik, Lasertechnologie, Kernphysik, Quantenphysik, Nanotechnologie, Teilchenphysik, Festkörperphysik, Mars, Venus, und Hubble.

Neueste Beiträge

Bakterien für klimaneutrale Chemikalien der Zukunft

Forschende an der ETH Zürich haben Bakterien im Labor so herangezüchtet, dass sie Methanol effizient verwerten können. Jetzt lässt sich der Stoffwechsel dieser Bakterien anzapfen, um wertvolle Produkte herzustellen, die…

Batterien: Heute die Materialien von morgen modellieren

Welche Faktoren bestimmen, wie schnell sich eine Batterie laden lässt? Dieser und weiteren Fragen gehen Forschende am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) mit computergestützten Simulationen nach. Mikrostrukturmodelle tragen dazu bei,…

Porosität von Sedimentgestein mit Neutronen untersucht

Forschung am FRM II zu geologischen Lagerstätten. Dauerhafte unterirdische Lagerung von CO2 Poren so klein wie Bakterien Porenmessung mit Neutronen auf den Nanometer genau Ob Sedimentgesteine fossile Kohlenwasserstoffe speichern können…