Kometenstaub unter dem Mikroskop

Am 13. Jänner 2003 wird die Raumsonde „Rosetta“ der Europäischen Weltraumorganisation ESA auf ihre Reise zu dem Kometen „Wirtanen“ geschickt

Unter der Federführung des Instituts für Weltraumforschung (IWF) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Graz ist das Instrument MIDAS entstanden, welches mit Hilfe eines Rasterkraftmikroskops Kometenstaub genauer unter die Lupe nimmt.

MIDAS (Micro-Imaging Dust Analysis System) wird an Bord von „Rosetta“ auf einige Nanometer genau die Struktur der Staubteilchen messen, die vom Kometen freigesetzt werden, sobald er sich der Sonne nähert. „Wir erwarten uns von dem Experiment Aufschluss über die physikalischen Eigenschaften des Kometen“, erklärte IWF-Direktor Wolfgang Baumjohann.

Die Forscher vermuten, dass der Schweifstern noch Staubteilchen enthält, aus denen vor rund 4,5 Milliarden Jahren unser Sonnensystem gebildet wurde. Aus ihrer Struktur, ihrer Form und ihrem Zusammenklumpen erhoffen sich die Wissenschafter neue Erkenntnisse darüber, wie die Planeten entstanden sind.

Das Gerät MIDAS besteht aus einem Mechanismus zum Staubsammeln und einem Rasterkraftmikroskop, das ein dreidimensionales Bild der Staubteilchen mit einer Auflösung von nur wenigen Nanometern – ein Nanometer ist der millionste Teil eines Millimeters – liefert. Dazu wird eine hauchdünne Siliziumnadel die Körnchen abtasten und über das Wechselspiel der an der Oberfläche wirkenden Kräfte und deren Struktur Informationen liefern. Der Staub wird in zahlreichen Zyklen während der gesamten Orbitphase der Sonde um den Kometen auf Trägermaterialien gesammelt, die aufgenommenen Bilder und Daten zur Erde gesendet.

Während MIDAS die Form der Staubteilchen erforscht, soll das Experiment COSIMA mit Hilfe eines Massenspektrometers deren chemische Zusammensetzung analysieren. Das IWF hat dafür die Steuerungselektronik entwickelt. Die Magnetfelder in der Umgebung von „Wirtanen“ stehen im Mittelpunkt des Interesses des Experiments RPC-MAG, mit dem erstmals Langzeituntersuchungen eines Kometenschweifs durchgeführt werden.

Das Grazer Institut für Weltraumforschung ist aber auch an einigen Instrumenten für die Landeeinheit beteiligt, die auf der Kometenoberfläche aufsetzen soll. Die Harpune, die dem Lander zur Verankerung auf dem Kometen dient, wird auch als wissenschaftliches Instrument genutzt. Es werden damit u. a. Wärmeleitfähigkeit und Festigkeit der Oberfläche gemessen. Das IWF hat den so genannten Anker-Accelerometer entwickelt: Dafür ist je ein Sensor in den beiden Anker-Harpunen installiert, der die Verzögerung des Ankers beim Eindringen in den Boden misst. Das erlaubt Rückschlüsse auf die Bodenbeschaffenheit.

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.innovatives- oesterreich.atAlle Nachrichten aus der Kategorie: Physik Astronomie

Von grundlegenden Gesetzen der Natur, ihre elementaren Bausteine und deren Wechselwirkungen, den Eigenschaften und dem Verhalten von Materie über Felder in Raum und Zeit bis hin zur Struktur von Raum und Zeit selbst.

Der innovations report bietet Ihnen hierzu interessante Berichte und Artikel, unter anderem zu den Teilbereichen: Astrophysik, Lasertechnologie, Kernphysik, Quantenphysik, Nanotechnologie, Teilchenphysik, Festkörperphysik, Mars, Venus, und Hubble.

Neueste Beiträge

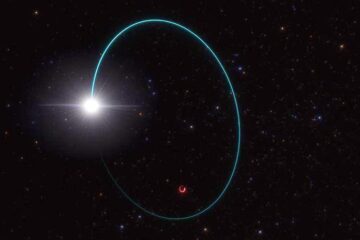

Das massereichste stellare schwarze Loch unserer Galaxie entdeckt

Astronominnen und Astronomen haben das massereichste stellare schwarze Loch identifiziert, das bisher in der Milchstraßengalaxie entdeckt wurde. Entdeckt wurde das schwarze Loch in den Daten der Gaia-Mission der Europäischen Weltraumorganisation,…

Neues Schweißverfahren für Windräder

… ermöglicht beschleunigte Produktion. Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) stellt auf der diesjährigen Hannover Messe ein innovatives Schweißverfahren für Windräder vor, mit dem sich die Produktionsgeschwindigkeit von Windgiganten…

Wie Blaualgen Mikroorganismen manipulieren

Forschungsteam an der Universität Freiburg entdeckt ein bisher unbekanntes Gen, das indirekt die Photosynthese fördert. Cyanobakterien werden auch Blaualgen genannt und gelten als „Pflanzen des Ozeans“, weil sie in gigantischen…