Ein-Atom-Bit bildet kleinsten Speicher der Welt

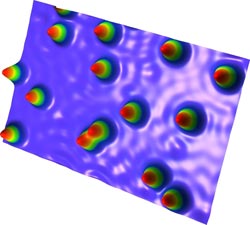

Mittels eines Rastertunnelmikroskops werden einzelne Holmiumatome auf einer Platinoberfläche sichtbar. (Bild: KIT/T. Miyamachi)<br>

Heutzutage braucht man einen Verbund von mehreren Millionen Atomen, damit ein magnetisches Bit so stabil ist, dass Festplattendaten über Jahre sicher sind.

Nun konnten Forscher des KIT einen großen Schritt in Richtung Ein-Atom-Bit machen: Sie haben ein einzelnes Atom auf einer Oberfläche so fixiert, dass der magnetische Spin über 10 Minuten stabil blieb, wie sie in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins Nature berichten. (DOI 10.1038/nature12759)

„Ein einzelnes Atom, fixiert auf einer Unterlage, ist meist so empfindlich, dass es nur Bruchteile einer Mikrosekunde (200 Nanosekunden) seine magnetische Ausrichtung beibehält“, erklärt Wulf Wulfhekel vom Karlsruher Institut für Technologie. Zusammen mit Kollegen aus Halle hat er es nun geschafft, diese Zeit um einen Faktor von etwa einer Milliarde auf mehrere Minuten zu verlängern. „Dies öffnet nicht nur das Tor zu dichteren Computerspeichern, sondern könnte auch für den Aufbau von Quantencomputern einen Grundstein legen“, so Wulfhekel. Quantencomputer basieren auf den quantenphysikalischen Eigenschaften von atomaren Systemen und könnten zumindest in der Theorie einen exponentiellen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber klassischen Computern besitzen.

In dem aktuellen Experiment setzten die Forscher ein einzelnes Holmium-Atom auf eine Platinunterlage. Bei Temperaturen nahe am absoluten Nullpunkt, bei circa 1 Grad Kelvin, vermaßen sie die magnetische Ausrichtung des Atoms mittels der feinen Spitze eines Rastertunnelmikroskops. Der magnetische Spin sprang erst nach circa zehn Minuten um. „Das System hält seinen einmal eingestellten magnetischen Spin somit rund eine Milliarde mal länger als vergleichbare atomare Systeme“, so Wulfhekel. Für das Experiment wurde ein neuartiges Rastertunnelmikroskop des KIT genutzt. Dank einer speziellen Kühlung für den Temperaturbereich nahe dem absoluten Nullpunkt ist es vibrationsarm und erlaubt lange Messzeiten.

„Um die Spin-Umklapp-Zeiten zu verlängern, haben wir den störenden Einfluss der Umgebung für das Atom ausgeblendet“, erklärt Arthur Ernst vom Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik, der theoretische Rechnungen für das Experiment beigetragen hat. Normalerweise stoßen die Elektronen der Unterlage und des Atoms rege quantenmechanisch miteinander und destabilisieren den Spin des Atoms in Mikrosekunden oder schneller aus dem Grundzustand. Im Fall von Holmium und Platin bei tiefen Temperaturen werden störende Wechselwirkungen durch die Symmetrieeigenschaften des vorliegenden Quantensystems ausgeschaltet. „Im Grunde sind Holmium und Platin für einander im Bezug auf Spinstreuung unsichtbar“, so Ernst. Mittels externer Magnetfelder ließen sich der Spin des Holmiums aber noch einstellen und so Informationen schreiben. Damit wären die Grundlagen für die Entwicklung kompakter Datenspeicher oder Quantencomputer gelegt.

Stabilizing the magnetic moment of single Holmium atoms by symmetry, T. Miyamachi et al., DOI: 10.1038/nature12759

Weiterer Kontakt:

Kosta Schinarakis, PKM – Themenscout, Tel.: +49 721 608 41956, Fax: +49 721 608 43658, E-Mail: schinarakis@kit.edu

Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts nach den Gesetzen des Landes Baden-Württemberg. Es nimmt sowohl die Mission einer Universität als auch die Mission eines nationalen Forschungszentrums in der Helmholtz-Gemeinschaft wahr. Thematische Schwerpunkte der Forschung sind Energie, natürliche und gebaute Umwelt sowie Gesellschaft und Technik, von fundamentalen Fragen bis zur Anwendung. Mit rund 9000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, darunter knapp 6000 in Wissenschaft und Lehre, sowie 24 000 Studierenden ist das KIT eine der größten Forschungs- und Lehreinrichtungen Europas. Das KIT verfolgt seine Aufgaben im Wissensdreieck Forschung – Lehre – Innovation.

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.kit.eduAlle Nachrichten aus der Kategorie: Physik Astronomie

Von grundlegenden Gesetzen der Natur, ihre elementaren Bausteine und deren Wechselwirkungen, den Eigenschaften und dem Verhalten von Materie über Felder in Raum und Zeit bis hin zur Struktur von Raum und Zeit selbst.

Der innovations report bietet Ihnen hierzu interessante Berichte und Artikel, unter anderem zu den Teilbereichen: Astrophysik, Lasertechnologie, Kernphysik, Quantenphysik, Nanotechnologie, Teilchenphysik, Festkörperphysik, Mars, Venus, und Hubble.

Neueste Beiträge

Neue universelle lichtbasierte Technik zur Kontrolle der Talpolarisation

Ein internationales Forscherteam berichtet in Nature über eine neue Methode, mit der zum ersten Mal die Talpolarisation in zentrosymmetrischen Bulk-Materialien auf eine nicht materialspezifische Weise erreicht wird. Diese „universelle Technik“…

Tumorzellen hebeln das Immunsystem früh aus

Neu entdeckter Mechanismus könnte Krebs-Immuntherapien deutlich verbessern. Tumore verhindern aktiv, dass sich Immunantworten durch sogenannte zytotoxische T-Zellen bilden, die den Krebs bekämpfen könnten. Wie das genau geschieht, beschreiben jetzt erstmals…

Immunzellen in den Startlöchern: „Allzeit bereit“ ist harte Arbeit

Wenn Krankheitserreger in den Körper eindringen, muss das Immunsystem sofort reagieren und eine Infektion verhindern oder eindämmen. Doch wie halten sich unsere Abwehrzellen bereit, wenn kein Angreifer in Sicht ist?…