Kabellose Stromversorgung für Herzschrittmacher

Ingenieure an der kalifornischen Universität Stanford haben am Beispiel eines Herzschrittmachers gezeigt, dass eine kabellose Stromversorgung von medizinischen Implantaten möglich ist. Möglich machen das hochfrequente Übertragungssignale, die tiefer in den Körper eindringen können. Für die Forscher ist das ein wichtiger Schritt in eine Zukunft der kabellos mit Energie versorgten Implantate, die auf Batterien und die damit verbundenen Nachteile endgültig verzichten können.

Drahtlos kompakt

Bislang brauchen Implantate wie Herzschrittmacher eingebaute Batterien, wodurch die Geräte größer werden – im Fall eines Schrittmachers kann die Hälfte des Gesamtvolumens auf die Stromversorgung entfallen. Außerdem hält eine Batterie nur eine gewisse Zeit vor, sodass irgendwann ein Gerätetausch und eine erneute Operation nötig werden. Bei Herzschrittmachern ist das im Schnitt nach knapp zehn Jahren der Fall. „Eine kabellose Energieversorgung löst beide Probleme“, sagt Ada Poon, Assistenzprofessorin für Elektrotechnik in Stanford.

Die Hürde für diesen Ansatz ist die begrenzte Reichweite kabelloser Stromübertragungen. Gerade für Implantate müssen hochfrequente Signale zum Einsatz kommen, damit die Geräte mit möglichst kompakten Übertragungsspulen auskommen. Bisher wurde angenommen, dass solche Signale nicht tief genug unter die Haut dringen können, um beispielsweise Herzschrittmacher mit Strom zu versorgen. Doch das Stanford-Team hat nun ein Gerät entwickelt, das mit Antennengrößen im Millimeterbereich und einer Übertragungsfrequenz von 1,7 Gigahertz effizient Energie fünf Zentimeter tief in den Körper transferieren kann – also zu einem Schrittmacher auf dem Herz.

Spezialkonstruktion

Die Forscher sind bei frühen Experimenten auf ein weiteres Problem gestoßen. Wenn die Empfängerantenne am Implantat und die Sendespule außerhalb des Körpers nicht optimal ausgerichtet waren, fiel die Übertragungseffizienz stark ab. „Das darf bei medizinischen Geräten nicht passieren“, betont Poons. Das Team musste also sicherstellen, dass ihr System trotz der ständigen Bewegung eines menschlichen Körpers stets effektiv arbeitet. Gelöst haben die Ingenieure das durch eine spezielle Konstruktion der Sendeantenne.

Laut den Forschern ist ihre Lösung auch für verschiedene medizinische Geräte wie Herzschrittmacher, Hirnstimulatoren oder schluckbare „Pillenkameras“ geeignet. Wann die kabellose Energieübertragung jedoch marktreif sein wird, steht bislang noch in den Sternen. Es bleibt also abzuwarten, ob sich der Ansatz letztlich gegen andere batterielose Alternativen – beispielsweise gegen die piezoelektrische Stromgewinnung im Körper durch die Atembewegung (pressetext berichtete: http://pte.com/news/111005016/ ) – durchsetzen wird.

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.stanford.eduAlle Nachrichten aus der Kategorie: Medizintechnik

Kennzeichnend für die Entwicklung medizintechnischer Geräte, Produkte und technischer Verfahren ist ein hoher Forschungsaufwand innerhalb einer Vielzahl von medizinischen Fachrichtungen aus dem Bereich der Humanmedizin.

Der innovations-report bietet Ihnen interessante Berichte und Artikel, unter anderem zu den Teilbereichen: Bildgebende Verfahren, Zell- und Gewebetechnik, Optische Techniken in der Medizin, Implantate, Orthopädische Hilfen, Geräte für Kliniken und Praxen, Dialysegeräte, Röntgen- und Strahlentherapiegeräte, Endoskopie, Ultraschall, Chirurgische Technik, und zahnärztliche Materialien.

Neueste Beiträge

Merkmale des Untergrunds unter dem Thwaites-Gletscher enthüllt

Ein Forschungsteam hat felsige Berge und glattes Terrain unter dem Thwaites-Gletscher in der Westantarktis entdeckt – dem breiteste Gletscher der Erde, der halb so groß wie Deutschland und über 1000…

Wasserabweisende Fasern ohne PFAS

Endlich umweltfreundlich… Regenjacken, Badehosen oder Polsterstoffe: Textilien mit wasserabweisenden Eigenschaften benötigen eine chemische Imprägnierung. Fluor-haltige PFAS-Chemikalien sind zwar wirkungsvoll, schaden aber der Gesundheit und reichern sich in der Umwelt an….

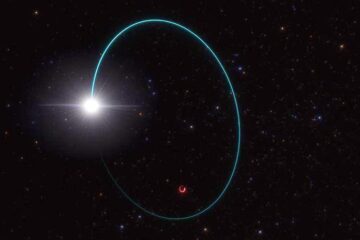

Das massereichste stellare schwarze Loch unserer Galaxie entdeckt

Astronominnen und Astronomen haben das massereichste stellare schwarze Loch identifiziert, das bisher in der Milchstraßengalaxie entdeckt wurde. Entdeckt wurde das schwarze Loch in den Daten der Gaia-Mission der Europäischen Weltraumorganisation,…