Wie nah ist die Zukunft – Tiefe Hirnstimulation auch bei Depression oder Demenz?

Seit wenigen Monaten ist auch klar, dass ein früherer Einsatz der THS im Verlauf der Parkinsonkrankheit sinnvoll ist. Ist dieses erfolgreiche Prinzip, bei dem durch schwache elektrische Impulse über hauchdünne Elektroden gezielte Bereiche des Gehirns beeinflusst werden, auch auf andere neurologische oder sogar psychiatrische Störungen zu übertragen?

Wie nah die Zukunft dieser Anwendungen heute schon ist, welche therapeutischen und wissenschaftlichen Möglichkeiten noch in der THS stecken, und welche ethischen Ansprüche zu beachten sind, das sind Kernthemen einer international hochrangig besetzten Konferenz, zu der am 30. und 31. Mai das Zentrum für Bewegungsstörungen und Neuromodulation, Prof. Dr. Alfons Schnitzler, Neurologe, und Prof. Dr. Jan Vesper, Neurochirurg, nach Düsseldorf eingeladen haben.

Trotz vielfältiger Therapieansätze ist es nicht immer möglich, Patienten mit neuropsychiatrischen Störungen, wie schweren Depressionen, der Zwangskrankheit oder dem sogenannten Tourette-Syndrom ausreichend zu helfen. Solche Patienten sind erheblich in ihrem täglichen Leben eingeschränkt, oft bis hin zu Arbeitsunfähigkeit, und sie leiden massiv unter ihren Erkrankungen. Es gibt aber bereits erste Erkenntnisse, dass Betroffene bei einigern dieser Krankheiten von den Möglichkeiten der Tiefen Hirnstimulation profitieren könnten. Allerdings bedarf es noch weiterer klinischer Forschung bevor ein routinemäßiger Einsatz erfolgen kann.

Auch das Thema Demenz, das von zunehmender Bedeutung für das Gesundheitssystem sein wird, steht als Forschungsgegenstand im Blickpunkt der Mediziner. Bei der Alzheimer-Demenz werden im Hinblick auf die Behandlung mit der Tiefen Hirnstimulation zurzeit zwei Forschungsansätze verfolgt, die sich durch die unterschiedlichen Hirnregionen unterscheiden, die angesteuert werden. Für den Erfolg dieser Therapie müssen Mediziner also genau wissen, welche Region des Gehirns bei welcher Erkrankung die Zielregion ist, d.h. wo die Elektroden plaziert werden müssen. Das ist heute nicht bei allen genannten Erkrankungen abgesichert und daher Gegenstand intensiver Forschung.

Ein gewisses „Unbehagen“ im Zusammenhang mit neuropsychiatrischen Erkrankungen resultiert aus einer vergangenen Zeit, in der Eingriffe in das menschliche Gehirn zur Behandlung psychiatrischer Erkrankungen missbraucht oder zu unkritisch eingesetzt wurden. Auch deshalb kommt ethischen Fragestellungen hier eine besondere Bedeutung zu. Zumindest ein Teil der Patienten ist aufgrund ihrer Erkrankung nicht im Vollbesitz ihrer Urteilsfähigkeit. Es ist also unabdingbar, dass ethische Fragestellungen bei Design und Durchführung einer klinischen Prüfung entsprechend Berücksichtigung finden müssen.

Kontakt: Prof. Dr. Alfons Schnitzler, Ärztlicher Leiter Bewegungsstörungen und Neuromodulation der Neurologischen Klinik und Direktor des Instituts für Klinische Neurowissenschaften und Medizinische Psychologie, Tel.: 0211 / 81-13014 oder – 17893, Prof. Dr. Jan Vesper, Leiter der Bereiche Funktionelle Neurochirurgie und Neuromodulation, Neurochirurgische Klinik, Tel.: 0211 / 81-18408

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.uniklinik-duesseldorf.deAlle Nachrichten aus der Kategorie: Medizin Gesundheit

Dieser Fachbereich fasst die Vielzahl der medizinischen Fachrichtungen aus dem Bereich der Humanmedizin zusammen.

Unter anderem finden Sie hier Berichte aus den Teilbereichen: Anästhesiologie, Anatomie, Chirurgie, Humangenetik, Hygiene und Umweltmedizin, Innere Medizin, Neurologie, Pharmakologie, Physiologie, Urologie oder Zahnmedizin.

Neueste Beiträge

Merkmale des Untergrunds unter dem Thwaites-Gletscher enthüllt

Ein Forschungsteam hat felsige Berge und glattes Terrain unter dem Thwaites-Gletscher in der Westantarktis entdeckt – dem breiteste Gletscher der Erde, der halb so groß wie Deutschland und über 1000…

Wasserabweisende Fasern ohne PFAS

Endlich umweltfreundlich… Regenjacken, Badehosen oder Polsterstoffe: Textilien mit wasserabweisenden Eigenschaften benötigen eine chemische Imprägnierung. Fluor-haltige PFAS-Chemikalien sind zwar wirkungsvoll, schaden aber der Gesundheit und reichern sich in der Umwelt an….

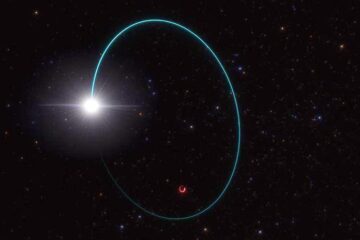

Das massereichste stellare schwarze Loch unserer Galaxie entdeckt

Astronominnen und Astronomen haben das massereichste stellare schwarze Loch identifiziert, das bisher in der Milchstraßengalaxie entdeckt wurde. Entdeckt wurde das schwarze Loch in den Daten der Gaia-Mission der Europäischen Weltraumorganisation,…