Millioneninvestition für den Ausbau der LIFE-Biobank

Damit werden Wissenschaftler aus allen Forschungseinrichtungen der Universitätsmedizin langfristig bis zu zwei Millionen Bioproben für zukünftige Forschungsaufgaben einlagern können. Die Medizinische Fakultät schließt damit in die vorderste Reihe der modernsten und größten Biobanken in Deutschland auf.

Begonnen hatte alles mit der Bewilligung des Leipziger Forschungszentrums für Zivilisationserkrankungen LIFE im Rahmen der Sächsischen Landesexzellenzinitiative im Jahr 2009. Eine Aufgabe neben der Untersuchung von über 20.000 Kindern und Erwachsenen war der Aufbau einer Biobank, um Bioproben unterschiedlichster Art einlagern zu können.

Die Proben reichen von Vollblut über Plasma, Urin und Haare bis hin zu Muttermilch. Aktuell werden pro Tag rund 1.200 Einzelproben von durchschnittlich 30 Studienteilnehmern gesammelt. Insgesamt sind bislang weit über eine Millionen Proben bei von minus 80 bis zu minus 150 Grad Celsius eingelagert.

In diesem Jahr wurde beschlossen, die Kapazität in einer dritten Ausbaustufe nochmals zu erhöhen und weiter zu professionalisieren. Dazu wurde der Bestand von zehn Türmen um drei erweitert und mit Automatisierungen ausgestattet. „Der Vorteil ist, dass für Forschungsprojekte Proben einfacher nach den jeweiligen Forschungsthemen zusammengestellt werden können“, erläutert Dr. Ronny Baber, der die Biobank betreut.

Durch die Erweiterung wurden Lagerkapazitäten für weitere 430.000 Proben geschaffen, wodurch nun Plätze für insgesamt zwei Millionen Bioproben zur Verfügung stehen. Damit zählt das Leipziger Projekt zu einer der größten unter den 110 Biobanken in Deutschland. Darüber hinaus ist die LIFE-Biobank nicht wie andere auf die Erforschung einzelner Themenkomplexe beschränkt.

Von weitreichender Anerkennung zeugt, dass der 3. Internationale Biobankenkongress der Fachgesellschaft ESBB (European, Middle Eastern & African Society for Biopreservation & Biobanking) mit mehr als 500 Teilnehmern gerade in Leipzig stattfindet. Die Bedeutung von Biobanken für die medizinische Forschung ist in den letzten Jahren immens gewachsen. Immer mehr staatliche und private Forschungseinrichtungen investieren in den Auf- und Ausbau von Biobanken. (Andrea Wittrodt)

Weitere Informationen:

Dr. Matthias Nüchter

Leipziger Forschungszentrum für Zivilisationserkrankungen

Telefon: +49 341 97-16720

E-Mail: matthias.nuechter@medizin.uni-leipzig.de

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Medizin Gesundheit

Dieser Fachbereich fasst die Vielzahl der medizinischen Fachrichtungen aus dem Bereich der Humanmedizin zusammen.

Unter anderem finden Sie hier Berichte aus den Teilbereichen: Anästhesiologie, Anatomie, Chirurgie, Humangenetik, Hygiene und Umweltmedizin, Innere Medizin, Neurologie, Pharmakologie, Physiologie, Urologie oder Zahnmedizin.

Neueste Beiträge

Merkmale des Untergrunds unter dem Thwaites-Gletscher enthüllt

Ein Forschungsteam hat felsige Berge und glattes Terrain unter dem Thwaites-Gletscher in der Westantarktis entdeckt – dem breiteste Gletscher der Erde, der halb so groß wie Deutschland und über 1000…

Wasserabweisende Fasern ohne PFAS

Endlich umweltfreundlich… Regenjacken, Badehosen oder Polsterstoffe: Textilien mit wasserabweisenden Eigenschaften benötigen eine chemische Imprägnierung. Fluor-haltige PFAS-Chemikalien sind zwar wirkungsvoll, schaden aber der Gesundheit und reichern sich in der Umwelt an….

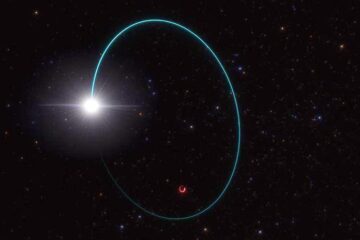

Das massereichste stellare schwarze Loch unserer Galaxie entdeckt

Astronominnen und Astronomen haben das massereichste stellare schwarze Loch identifiziert, das bisher in der Milchstraßengalaxie entdeckt wurde. Entdeckt wurde das schwarze Loch in den Daten der Gaia-Mission der Europäischen Weltraumorganisation,…