Ein Hauch von Metall

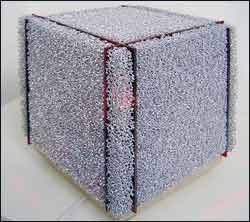

Auch diese Lampe mit einer Höhe von 35 Zentimetern setzt dekorative Akzente. Solche Aluschaumplatten können bis zu 90 Volumenprozent aus Luft bestehen. © m-pore

Metalle, die wie ein Hefegebäck Luft enthalten, setzen sich wegen ihrer besonderen Werkstoffeigenschaften allmählich in industriellen Anwendungen durch. Weit weniger bekannt sind dagegen offenporige Varianten für dekorative Zwecke.

Innenarchitekten können bei ihren Planungen auf eine immense Fülle dekorativer Platten zurückgreifen. Raumteiler und abgehängte Decken etwa gliedern einerseits den Wohnraum oder ein Büro, andererseits sollen sie aber für Licht, Luft oder Schall mehr oder weniger durchlässig sein. Eine Werkstoffgruppe, die dies gewährleistet, sind offenporige Metallschäume. Attraktiv sehen auch Varianten aus, deren Porenlabyrinth mit einem transparenten Kunstharz oder einem farbigen Kunststoff zugegossen wurde. Ihre geschlossenporigen Vetter sind bereits dabei, verschiedene Anwendungen zu erobern: So prädestiniert sie ihr geringes Gewicht für leichte und doch steife Baugruppen in bewegten Maschinen. Im Fahrzeugbau werden sie als Stoßabsorber verwendet, da sie kinetische Energie gut in Verformungsarbeit und Wärme umwandeln. Als Katalysatoren nutzt man die hohe innere Oberfläche der Schäume. Hergestellt werden sie meist, indem Metallpulver mit einem Treibmittel vermischt wird. Nahe am Schmelzpunkt spaltet es Gas ab und schäumt das Metall auf.

Offenporige Schaumplatten lassen sich so nicht herstellen, denn die Poren sollen von der einen Oberfläche zur anderen reichen. Ein Treibgas würde dabei einfach entweichen. Mitarbeiter des Unternehmens m-pore in Dresden bedienen sich eines Gießverfahrens: Zunächst beschichten sie Polyurethanschaum mit Wachs. Die Hohlräume füllen sie mit einer hitzebeständigen Keramikmasse. Gießereifachleute sprechen nun von einer verlorenen Form. Gießt man beispielsweise flüssiges Aluminium bei etwa 700 °C hinein, verbrennt der Kunststoffschaum – die Poren mit einem Durchmesser zwischen einem und fünf Millimetern füllt das Metall. Nachdem die Keramik mit einem Wasserstrahl entfernt wurde, ist die Platte fertig. „Um die verschiedenen Schäumtechniken, Anwendungen und Entwicklungsdienstleistungen konzertiert anbieten zu können, haben wir vor gut drei Jahren den ?Verbund Zellulare Werkstoffe Sachsen? gegründet“, sagt Thomas Hipke, Leiter der Abteilung Produktionssysteme am Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU in Chemnitz. „Am VZWS sind derzeit sechs Partner beteiligt, darunter die m-pore GmbH.“

Noch werden die dekorativen und sehr leichten Platten vergleichsweise wenig eingesetzt. Dies mag mit ihrem verhältnismäßig hohen Preis zusammenhängen, der sich daraus ergibt, dass sie noch weitgehend in Handarbeit produziert werden. Doch gilt nicht besonders in ästhetischen Fragen der alte Grundsatz: „Das Leben ist teuer. Man kann’s auch billiger haben, aber dann ist es nicht mehr so schön.“

Ansprechpartner:

Dr. Thomas Hipke

Telefon: 03 71 / 53 97-14 56, Fax: -6 14 56

thomas.hipke@iwu.fraunhofer.de

Dr. Dieter Girlich

Telefon: 03 51 / 2 50-22 90, Fax: -22 91

info@m-pore.de

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.vzws.deAlle Nachrichten aus der Kategorie: Materialwissenschaften

Die Materialwissenschaft bezeichnet eine Wissenschaft, die sich mit der Erforschung – d. h. der Entwicklung, der Herstellung und Verarbeitung – von Materialien und Werkstoffen beschäftigt. Biologische oder medizinische Facetten gewinnen in der modernen Ausrichtung zunehmend an Gewicht.

Der innovations report bietet Ihnen hierzu interessante Artikel über die Materialentwicklung und deren Anwendungen, sowie über die Struktur und Eigenschaften neuer Werkstoffe.

Neueste Beiträge

Nanofasern befreien Wasser von gefährlichen Farbstoffen

Farbstoffe, wie sie zum Beispiel in der Textilindustrie verwendet werden, sind ein großes Umweltproblem. An der TU Wien entwickelte man nun effiziente Filter dafür – mit Hilfe von Zellulose-Abfällen. Abfall…

Entscheidender Durchbruch für die Batterieproduktion

Energie speichern und nutzen mit innovativen Schwefelkathoden. HU-Forschungsteam entwickelt Grundlagen für nachhaltige Batterietechnologie. Elektromobilität und portable elektronische Geräte wie Laptop und Handy sind ohne die Verwendung von Lithium-Ionen-Batterien undenkbar. Das…

Wenn Immunzellen den Körper bewegungsunfähig machen

Weltweit erste Therapie der systemischen Sklerose mit einer onkologischen Immuntherapie am LMU Klinikum München. Es ist ein durchaus spektakulärer Fall: Nach einem mehrwöchigen Behandlungszyklus mit einem immuntherapeutischen Krebsmedikament hat ein…