Keramische Kraftwerke

Die Komponenten einer oxidkeramischen Brennstoffzelle SOFC. © Fraunhofer IKTS

Brennstoffzellen wandeln Wasserstoff und Luft umweltfreundlich in Strom und Wärme um. Ein spezieller Typ mit keramischen Elektroden arbeitet bei hohen Temperaturen sehr effizient auch mit Erdgas. So eignet er sich zum Einsatz in Blockheizkraftwerken.

Wasserstoff ist der Energieträger der Zukunft. Er ist unerschöpflich verfügbar und bei seiner Verbrennung entsteht das Treibhausgas Kohlendioxid überhaupt nicht. Ebenso umweltfreundlich wandeln Brennstoffzellen den Wasserstoff in Strom und Wärme um. Ein spezieller Typ, die oxidkeramische Brennstoffzelle (solid oxid fuel cell SOFC), wird am Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Sinterwerkstoffe IKTS in Dresden entwickelt.

Die Zelle arbeitet auch mit Erdgas aus den vorhandenen Versorgungsnetzen. Erdgas jedoch enthält Spuren von Verunreinigungen, die die Lebensdauer anderer Zelltypen begrenzt. Die in ihnen verwendeten Edelmetallkatalysatoren verlieren langsam ihre Aktivität und eingebaute Kunststoffmembranen verstopfen mit der Zeit. Probleme, die bei der keramischen Zelle nicht auftreten können. Zwar ist ihre Betriebstemperatur mit 800 bis 1 000 °C vergleichsweise hoch, doch ergibt sich daraus ein weiterer entscheidender Vorteil. Das eingesetzte Erdgas lässt sich direkt in der Zelle in Wasserstoff umwandeln und sie erreicht einen besonders hohen elektrischen Wirkungsgrad von bis zu 55 Prozent. In Blockheizkraftwerke integriert, kann sie Gebäude dezentral mit Wärme und Strom versorgen.

Am Fraunhofer-Institut wird derzeit ein Modul aus mehreren solcher Zellen aufgebaut, wie Dr. Peter Otschik erläutert: »Die Demonstrationsanlage besteht aus fünfzig Zellen – jede einzelne liefert eine Spannung von 0,7 Volt und einen elektrischen Strom von 25 Ampère. Die gesamte elektrische Leistung von knapp 1 000 Watt entspricht etwa dem Verbrauch eines Wasserkochers in der Küche.«

Im Auftrag der Entwicklungsgesellschaft Brennstoffzelle GmbH in Dresden wird in den kommenden drei Jahren ein Blockheizkraftwerk aufgebaut, das eine fünfmal höhere elektrische Leistung als die gegenwärtige Anlage liefert und auch die freiwerdende Wärme nutzt. Dr. Otschik nennt die wichtigsten zukünftigen Aufgaben: »Die Einzelzellen und Module werden so konstruiert sein, dass sie sich möglichst flexibel in verschieden große Kraftwerke integrieren lassen. Darüber hinaus wollen wir die Zellen weiter verkleinern und die Energieausbeute erhöhen. Und schließlich streben wir eine größere Zuverlässigkeit der Brennstoffzelle bei geringeren Kosten an.«

Ansprechpartner:

Dr. Peter Otschik

Telefon: 03 51/25 53-5 06

Telefax: 03 51/25 54-1 38

E-Mail: Peter.Otschik@ikts.fhg.de

Weitere Informationen finden Sie im WWW:

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Materialwissenschaften

Die Materialwissenschaft bezeichnet eine Wissenschaft, die sich mit der Erforschung – d. h. der Entwicklung, der Herstellung und Verarbeitung – von Materialien und Werkstoffen beschäftigt. Biologische oder medizinische Facetten gewinnen in der modernen Ausrichtung zunehmend an Gewicht.

Der innovations report bietet Ihnen hierzu interessante Artikel über die Materialentwicklung und deren Anwendungen, sowie über die Struktur und Eigenschaften neuer Werkstoffe.

Neueste Beiträge

Merkmale des Untergrunds unter dem Thwaites-Gletscher enthüllt

Ein Forschungsteam hat felsige Berge und glattes Terrain unter dem Thwaites-Gletscher in der Westantarktis entdeckt – dem breiteste Gletscher der Erde, der halb so groß wie Deutschland und über 1000…

Wasserabweisende Fasern ohne PFAS

Endlich umweltfreundlich… Regenjacken, Badehosen oder Polsterstoffe: Textilien mit wasserabweisenden Eigenschaften benötigen eine chemische Imprägnierung. Fluor-haltige PFAS-Chemikalien sind zwar wirkungsvoll, schaden aber der Gesundheit und reichern sich in der Umwelt an….

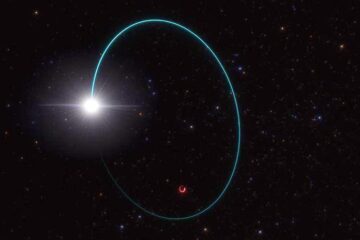

Das massereichste stellare schwarze Loch unserer Galaxie entdeckt

Astronominnen und Astronomen haben das massereichste stellare schwarze Loch identifiziert, das bisher in der Milchstraßengalaxie entdeckt wurde. Entdeckt wurde das schwarze Loch in den Daten der Gaia-Mission der Europäischen Weltraumorganisation,…