Die Techno-Nase schnuppert ohne zu ermüden

Bonner Wissenschaftler tüfteln an einem elektronischen Geruchsmesser

Immer mehr Sensoren, technische „Sinnesorgane“, machen sich in unserem Alltag breit: Infrarot-Bewegungsmelder schalten Lampen ein, Temperatur-Sensoren steuern Klimaanlagen, „Lambda-Sonden“ regeln das Abgas-Luft-Gemisch im Katalysator und Beschleunigungs-Sensoren lösen den Airbag aus. Beim Geschmacks- und Geruchssinn, die beide auf chemischen Wechselwirkungen beruhen, gelingt die technische Adaption bisher dagegen nur unvollkommen. Am Institut für Landtechnik der Universität Bonn entwickeln Wissenschaftler nun im Rahmen eines Forschungsverbundes die Technik für eine elektronische Geruchsmessung. Ihre „elektronische Nase“ soll später beispielsweise biologische Prozesse steuern. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert das Projekt, bei dem bundesweit fünf Firmen und zwei Institute mitmachen, mit 6,5 Millionen Mark im Rahmen des Programms „Mikrosystemtechnik“.

Die menschliche Nase enthält rund 20 Millionen Riechzellen, die ihre Signale an das Gehirn weiterleiten, das aus dieser Informationsflut eine Geruchswahrnehmung erzeugt. Dagegen wirken die ehrgeizigen Pläne der Techniker bescheiden: Sie begnügen sich mit 6 bis 40 Einzelsensoren. Diese Auswertung erfolgt durch Mustererkennung; dabei kommen auch neuronale Netze zum Einsatz, die der biologischen Datenverarbeitung nachempfunden sind. Zwar reicht die Techno-Nase nicht an die Empfindlichkeit ihres natürlichen Vorbilds heran, doch verfügt sie über entscheidende Vorteile: Sie ist objektiver, ermüdet nicht und gewöhnt sich nicht an Gerüche. „Damit ergeben sich neue Möglichkeiten zur Steuerung von allen Vorgängen, bei denen Gerüche eine Rolle spielen, seien es Kläranlagen oder Süßwarenfabriken“, erklärt Projektkoordinator Dr. Peter Boeker vom Bonner Institut für Landtechnik.

In dem Forschungsverbund werden sehr unterschiedliche Entwicklungsstränge zusammengeführt, erzählt Boeker. So entwickeln die beteiligten Mikrosystem-Techniker die Sensoren mit den Methoden der Mikroelektronik weiter. Ziel sind miniaturisierte, vielseitige und robuste Komponenten, die bei langer Lebensdauer ihre Aufgaben erfüllen. Zur Steigerung der Empfindlichkeit werden die Gerüche vorher durch Anreicherung verstärkt. Die Geruchserkennung übernehmen spezielle Mikrocomputer, die Teil des integrierten Sensors werden. Zur Eichung der Sensoren trägt eine Spezialfirma ihr Know-how in Sachen Geruchsmessung bei.

„Ein Ziel unseres Vorhabens ist es, störende Gerüche aus industriellen Prozessen zu entfernen“, erläutert Boeker. „Dieses erfolgt häufig mit Biofiltern, die auf biologischem Wege Gerüche abbauen. Solche Filter müssen immer feucht und biologisch aktiv gehalten werden. Die Geruchssensoren werden daran angepasst, in der Überwachung und Regelung immer den optimalen Betrieb zu garantieren.“

Die Bonner Forscher haben in der Vergangenheit bereits Sensorsysteme entwickelt. Das Bonner interdisziplinäre Team aus Physikern, Chemikern, Ingenieuren und Maschinenbauern untersucht zudem auch die Ausbreitung von Gerüchen in der Umwelt. Zusammen mit dem Physikalischen Institut und dem Institut für Angewandte Mathematik werden dafür Computermodelle entwickelt und erprobt.

Ansprechpartner: Dr. Peter Boeker, Institut für Landtechnik,

Telefon: 0228/73-2387, E-Mail: boeker@uni-bonn.de

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Interdisziplinäre Forschung

Aktuelle Meldungen und Entwicklungen aus fächer- und disziplinenübergreifender Forschung.

Der innovations-report bietet Ihnen hierzu interessante Berichte und Artikel, unter anderem zu den Teilbereichen: Mikrosystemforschung, Emotionsforschung, Zukunftsforschung und Stratosphärenforschung.

Neueste Beiträge

Merkmale des Untergrunds unter dem Thwaites-Gletscher enthüllt

Ein Forschungsteam hat felsige Berge und glattes Terrain unter dem Thwaites-Gletscher in der Westantarktis entdeckt – dem breiteste Gletscher der Erde, der halb so groß wie Deutschland und über 1000…

Wasserabweisende Fasern ohne PFAS

Endlich umweltfreundlich… Regenjacken, Badehosen oder Polsterstoffe: Textilien mit wasserabweisenden Eigenschaften benötigen eine chemische Imprägnierung. Fluor-haltige PFAS-Chemikalien sind zwar wirkungsvoll, schaden aber der Gesundheit und reichern sich in der Umwelt an….

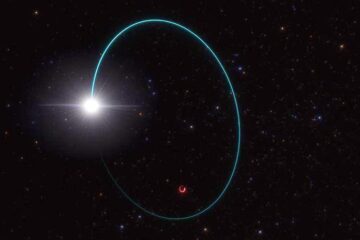

Das massereichste stellare schwarze Loch unserer Galaxie entdeckt

Astronominnen und Astronomen haben das massereichste stellare schwarze Loch identifiziert, das bisher in der Milchstraßengalaxie entdeckt wurde. Entdeckt wurde das schwarze Loch in den Daten der Gaia-Mission der Europäischen Weltraumorganisation,…