Spätes Goldfieber: Wie kam es zu dem Gold rush im amazonischen Urwald vor 20 Jahren?

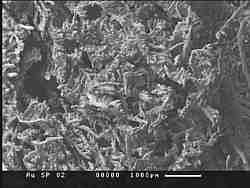

In feinen Nadeln wuchs das Gold von Serra Pelada, wie eine rasterelektronenmikroskopische Aufnahme zeigt

„Die Eule der Minerva fliegt in der Dämmerung“, heißt es sinngemäß es bei Hegel. Im Falle des größten Goldrausches in jüngster Zeit, jener rund 80.000 „Garimpeiros“, die in den achtziger Jahren mit Hacke und Schaufel ein 120 Meter tiefes Loch im Regenwald des brasilianischen Amazonas gruben, verhielt es sich ähnlich. Denn erst jetzt wurde ein längst vergessener Bohrkern aus der Mitte jenes gigantischen Tagebaus in einer Länge von rund 80 Metern mineralogisch und chemisch untersucht. Die Ergebnisse werden in wenigen Wochen in der Fachzeitschrift Economic Geology (Vol. 97, 2002, pp. 1125-1136) veröffentlicht werden und machen den Grund für die damalige Völkerwanderung verständlich: Der Bohrkern der Serra Pelada Gold-Palladium-Platin-Lagerstätte zeigt sensationelle Metallgehalte.

„In einem 40 m langen Bohrkernabschnitt stellten wir Goldgehalte von rund 4700 Gramm pro Tonne, Palladiumgehalte von 1200 Gramm pro Tonne und Platingehalte von 200 Gramm pro Tonne fest“, erklärt Professor Dr. Bernd Lehmann vom Institut für Mineralogie und Mineralische Rohstoffe der TU Clausthal, der zusammen mit seinem Doktoranden Alejandre Cabral den Bohrkern untersucht.

„Derartige Edelmetallgehalte über größere Teufen sind absolut ungewöhnlich und bisher nirgendwo auf der Erde dokumentiert. Das war die einzigartige Triebkraft für den größten Gold rush in den letzten hundert Jahren“, sagt Professor Lehmann.

1984 lief der 120 Meter tiefe und rund 300 Meter im Durchmesser umfassenden Tagebau von Serra Pelada mit Wasser zu, und es entstand ein See. Damit kam der Goldrausch zum Erliegen. Den Abenteurern folgten die Geologen. Planmäßige Bohruntersuchungen um den Tagebau herum konnten zwar Golderze nachweisen, aber nur mit im Weltmaßstab „normalen“ Metallgehalten von wenigen Gramm pro Tonne Erz. Das Super-Reicherz aus der Gold rush-Zeit war abgebaut und wissenschaftliche Informationen dazu existierten nicht. Erst der verschollene historische Bohrkern lässt als einziger Zeuge erkennen, was für eine Anziehungskraft die Serra Pelada-Lagerstätte gehabt haben muss, aus der insgesamt per Hand in vier Jahren rund 70 Tonnen Gold, Palladium und Platin gewonnen wurden. Dies entspricht einem heutigen Metallwert um 900 Millionen USD.

Die Wissenschaftler versuchen jetzt herauszubekommen, wie sich diese Reicherz-Lagerstätte mit dem exotischen und verführerischen Metallspektrum von Gold-Palladium-Platin gebildet haben könnte, um ähnliche Vorkommen zu entdecken, die in der Nachbarschaft vermutet werden.

Weitere Informationen:

Institut für Mineralogie und Mineralische Rohstoffe

Prof. Dr. Bernd Lehmann

Adolph-Roemer-Str. 2A

38678 Clausthal-Zellerfeld

Tel. 05323-722776

Fax. 05323-722511

E-Mail: lehmann@min.tu-clausthal.de

Media Contact

Weitere Informationen:

http:///www.min.tu-clausthal.de/lager.html http://www.photocollage.com/ims/garimpo.htmlAlle Nachrichten aus der Kategorie: Geowissenschaften

Die Geowissenschaften befassen sich grundlegend mit der Erde und spielen eine tragende Rolle für die Energieversorgung wie die allg. Rohstoffversorgung.

Zu den Geowissenschaften gesellen sich Fächer wie Geologie, Geographie, Geoinformatik, Paläontologie, Mineralogie, Petrographie, Kristallographie, Geophysik, Geodäsie, Glaziologie, Kartographie, Photogrammetrie, Meteorologie und Seismologie, Frühwarnsysteme, Erdbebenforschung und Polarforschung.

Neueste Beiträge

Neue Industrie-4.0-Lösung für niedrigschwelligen Zugang zu Datenräumen

»Energizing a Sustainable Industry« – das Motto der Hannover Messe 2024 zeigt klar, wie wichtig eine gleichermaßen leistungsstarke und nachhaltige Industrie für den Fertigungsstandort Deutschland ist. Auf der Weltleitmesse der…

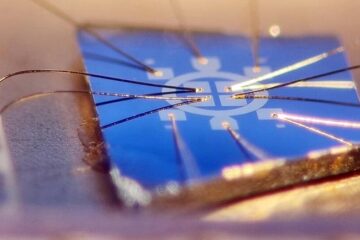

Quantenpräzision: Eine neue Art von Widerstand

Physikforschende der Universität Würzburg haben eine Methode entwickelt, die die Leistung von Quantenwiderstands-Normalen verbessern kann. Sie basiert auf einem Quantenphänomen namens anomaler Quanten-Hall-Effekt. In der industriellen Produktion oder in der…

Sicherheitslücke in Browser-Schnittstelle erlaubt Rechnerzugriff über Grafikkarte

Forschende der TU Graz waren über die Browser-Schnittstelle WebGPU mit drei verschiedenen Seitenkanal-Angriffen auf Grafikkarten erfolgreich. Die Angriffe gingen schnell genug, um bei normalem Surfverhalten zu gelingen. Moderne Websites stellen…