Solarzellen nutzen Wärmestrahlung

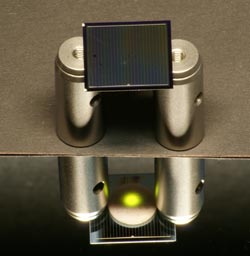

Eine zweiseitige Silicium-Solarzelle – hier aufgelegt auf Aluminium-Zylindern – wird von oben mit einem Infrarotlaser beleuchtet.<br>

In der Sonnenstrahlung steckt mehr als das Auge sieht: Ein Sonnenbrand entsteht durch die unsichtbare UV-Strahlung, während die ebenfalls unsichtbare Infrarotstrahlung als Wärme auf der Haut zu spüren ist.

Auch Solarzellen »sehen« nur einen Teil der Sonnenstrahlung: Bei jenen aus Silizium gehen etwa 20 Prozent der Energie des Sonnenspektrums verloren – denn sie können einen Teil der Infrarotstrahlung, kurz IR-Strahlung, nicht zur Stromerzeugung nutzen.

Forscher des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE in Freiburg haben – gemeinsam mit ihren Kollegen der Universität Bern und der Heriot-Watt University Edinburgh – nun erstmals einen Teil dieser Strahlung für Silizium-Solarzellen mit Hilfe eines Hochkonverters im praktischen Einsatz genutzt. Die Technologie, die Infrarot in nutzbares Licht umwandelt, ist seit den 1960er Jahren bekannt. Allerdings wird sie erst seit 1996 in Verbindung mit Solarzellen untersucht. »Wir konnten die Solarzellen sowie die Hochkonverter so optimieren, dass wir den bisher größten Gewinn an Effizienz erzielen konnten«, freut sich Stefan Fischer, Wissenschaftler am ISE. Das Potenzial ist groß: Silizium-Solarzellen wandeln theoretisch etwa 30 Prozent des Sonnenlichts, das auf sie fällt, in elektrischen Strom um. Hochkonverter könnten diesen Anteil auf 40 Prozent erhöhen.

Eine »Leiter« für Lichtteilchen

Doch wie schafft es der Hochkonverter, das IR-Licht für die Solarzelle zu nutzen? Treffen die Sonnenstrahlen auf die Solarzelle, absorbiert diese das sichtbare und das nahinfrarote Licht. Der infrarote Anteil wird jedoch nicht absorbiert, er geht durch sie hindurch. Auf der Rückseite trifft er auf den Hochkonverter – im Wesentlichen ein mikrokristallines Pulver aus Natrium-Yttrium-Fluorid, das in einen Polymer eingebettet ist. Ein Teil des Yttriums haben die Wissenschaftler durch das optisch aktive Element Erbium ersetzt, welches letztendlich für die Hochkonversion verantwortlich ist.

Trifft nun Licht auf diesen Hochkonverter, regt es die Erbium-Ionen an. Das heißt, diese werden in einen höheren Energiezustand versetzt. Man kann sich diese Reaktion wie den Aufstieg auf eine Leiter vorstellen: Ein Elektron im Ion nutzt die Energie des Lichtteilchens, um auf die erste Stufe der Leiter zu treten. Ein weiteres Lichtteilchen lässt das Elektron auf die zweite Stufe klettern, und so weiter. Von der obersten Stufe kann das so angeregte Ion dann herunter »springen«. Dabei entsendet es Licht mit der Energie all jener Lichtteilchen, die dem Elektron beim »Hochklettern« geholfen haben. Der Hochkonverter sammelt die Energie mehrerer dieser Teilchen und überträgt diese auf ein Einziges. Dieses hat dann so viel Energie, dass die Solarzelle es »sieht« und nutzen kann.

Um einen solchen Hochkonverter einsetzen zu können, mussten die Forscher die Solarzellen optimieren. Denn üblicherweise sind sie auf der Rückseite mit Metall bedampft, damit der Strom aus den Solarzellen herausfließen kann – es kann also kein Licht hindurch. »Wir haben die Solarzellen mit Metallgittern auf der Vorder- wie auf der Rückseite versehen, damit das IR-Licht durch die Solarzelle hindurch geht. Zudem lässt sich das Licht so von beiden Seiten nutzen, man spricht von einer bifacialen Solarzelle«, erläutert Fischer. Vorder- und Rückseite der Solarzelle haben die Wissenschaftler mit speziellen Antireflex-Beschichtungen versehen. Diese entspiegeln die Oberflächen und sorgen dafür, dass die Zelle möglichst viel Licht aufnimmt. »Wir haben die Antireflex-Schichten erstmals auch für die Rückseite der Solarzelle optimiert. Das könnte die Effizienz der Module erhöhen und deren Energieerträge steigern. Erste Firmen versuchen das bereits zu realisieren, indem sie beidseitige Solarzellen verwenden«, so Fischer.

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Energie und Elektrotechnik

Dieser Fachbereich umfasst die Erzeugung, Übertragung und Umformung von Energie, die Effizienz von Energieerzeugung, Energieumwandlung, Energietransport und letztlich die Energienutzung.

Der innovations-report bietet Ihnen hierzu interessante Berichte und Artikel, unter anderem zu den Teilbereichen: Windenergie, Brennstoffzellen, Sonnenenergie, Erdwärme, Erdöl, Gas, Atomtechnik, Alternative Energie, Energieeinsparung, Fusionstechnologie, Wasserstofftechnik und Supraleittechnik.

Neueste Beiträge

Nanofasern befreien Wasser von gefährlichen Farbstoffen

Farbstoffe, wie sie zum Beispiel in der Textilindustrie verwendet werden, sind ein großes Umweltproblem. An der TU Wien entwickelte man nun effiziente Filter dafür – mit Hilfe von Zellulose-Abfällen. Abfall…

Entscheidender Durchbruch für die Batterieproduktion

Energie speichern und nutzen mit innovativen Schwefelkathoden. HU-Forschungsteam entwickelt Grundlagen für nachhaltige Batterietechnologie. Elektromobilität und portable elektronische Geräte wie Laptop und Handy sind ohne die Verwendung von Lithium-Ionen-Batterien undenkbar. Das…

Wenn Immunzellen den Körper bewegungsunfähig machen

Weltweit erste Therapie der systemischen Sklerose mit einer onkologischen Immuntherapie am LMU Klinikum München. Es ist ein durchaus spektakulärer Fall: Nach einem mehrwöchigen Behandlungszyklus mit einem immuntherapeutischen Krebsmedikament hat ein…