Bahnfahren mit induktiver Energieübertragung

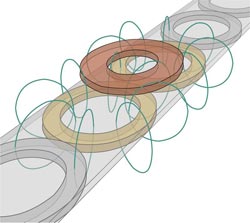

Spulen erzeugen ein elektromagnetisches Feld zur induktiven Energieübertragung. (Foto: KIT)<br>

Wissenschaftler vom Institut für Fahrzeugsystemtechnik am KIT erforschen nun, wie dieses Verfahren auch im Schienen- und Straßenverkehr genutzt werden kann. Die neue Technik kann langfristig Oberleitungen ersetzen – das ermöglicht unter anderem eine höhere Flexibilität der Fahrzeuge im Stadtverkehr.

Straßenbahnen beziehen ihre elektrische Energie bisher über den Stromabnehmer, also über eine Vorrichtung an Fahrzeugen, die elektrische Energie von der Oberleitung zu den elektrischen Einrichtungen des Fahrzeugs führt. Wind, Regen oder Schnee können die Funktion der Oberleitungsanlagen beeinträchtigen. „Der Nachteil dieser Methode ist, dass die Verbindungen durch die Reibung hohen mechanischen Belastungen und hohem Verschleiß ausgesetzt sind“, erklärt Professor Peter Gratzfeld, einer der Leiter des Instituts für Fahrzeugsystemtechnik. „Außerdem stören Oberleitungen oftmals das Stadtbild, wenn durch sie beispielsweise der Blick auf ein historisches Bauwerk beeinträchtigt wird.“

Deshalb sucht die Forschergruppe um Gratzfeld nun neue Wege, um die Straßenbahnen mit der notwendigen elektrischen Energie zu versorgen. In Versuchen konnte bereits nachgewiesen werden, dass die induktive Übertragung von mehr als 100 Kilowatt Leistung technisch funktioniert. Diese Leistung kann sowohl während eines Halts des Fahrzeugs als auch während der Fahrt übertragen werden. Die induktive Energieübertragung erfolgt dabei nach den Gesetzen der elektromagnetischen Induktion über zwei Spulen: Eine Spule (Primärspule) wird zwischen den Schienen verlegt, die zweite Spule (Sekundärspule) an der Fahrzeugunterseite angebracht. An den Spulen entsteht durch die Änderung des magnetischen Flusses eine elektrische Spannung. Die Energieübertragung zwischen beiden Spulen funktioniert daher kontaktlos – somit kann es an der Schnittstelle nicht zu einem Verschleiß durch Reibung kommen.

Ziel der Forschungsgruppe ist es, die Technik der induktiven Energieübertragung von Straßenbahnen auch auf andere Fahrzeuge zu übertragen. „Busse stellen die einfachste Möglichkeit dar, da sie sich im Stadtgebiet auf festen Routen bewegen, das heißt, die Fahrzeuge könnten an den Haltestellen während des Passagierwechsels oder während der Fahrt wieder aufgeladen werden“, erklärt Peter Gratzfeld. Doch sogar auf Elektroautos sei die Technik künftig übertragbar: Da Autofahrer ihren PKW durchschnittlich nur eine Stunde am Tag bewegten, böten sich beispielsweise Parkplätze als Ladestation an.

Die Wissenschaftler berücksichtigen dabei auch den Schutz von Menschen und Tieren vor elektromagnetischen Feldern. Ziel ist es, trotz hoher Übertragungsleistungen in den für Personen zugänglichen Bereichen in Fahrzeugnähe die Grenzwerte einzuhalten. Dies wird durch speziell entwickelte Spulengeometrien erreicht. Außerdem stellt die Hard- und Software sicher, dass sich die Primärspule nur einschaltet, wenn sich ein Fahrzeug über ihr befindet.

Ihre Expertise bringen die Wissenschaftler vom Institut für Fahrzeugsystemtechnik in verschiedene Projekte ein: Ansätze, die den Themenbereich öffentlicher Personennahverkehr betreffen, bearbeiten sie zusammen mit der Firma Bombardier Transportation. Fragen zum Einsatz der induktiven Energieübertragung bei PKWs sind Teil des durch das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg geförderten Projekts BIPoL (Berührungsloses, induktives und positionstolerantes Ladekonzept für elektrisch angetriebene Fahrzeuge).

Weitere Informationen gibt es unter www.bahnsystemtechnik.de.

Das Zentrum Mobilitätssysteme bündelt die fahrzeugtechnischen Aktivitäten des KIT: An den methodischen und technologischen Grundlagen für die Fahrzeuge der Zukunft arbeiten derzeit knapp 40 Institute des KIT mit rund 800 Mitarbeitern. Ziel ist es, energieeffiziente, emissionsarme und sichere Fahrzeuge sowie Mobilitätskonzepte zu entwickeln. Die Wissenschaftler berücksichtigen dabei das komplexe Zusammenspiel von Fahrzeug, Fahrer, Verkehr und Gesellschaft.

Unter dem Motto „Die Zukunft der Mobilität“ präsentiert das KIT am 2. Juli beim Tag der offenen Tür am neuen Standort „Campus Ost – Mobilität und Innovation“ Wissenschaft zum Anfassen. Nähere Informationen: www.pkm.kit.edu/3072.php

Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts nach den Gesetzen des Landes Baden-Württemberg. Es nimmt sowohl die Mission einer Universität als auch die Mission eines nationalen Forschungszentrums in der Helmholtz-Gemeinschaft wahr. Das KIT verfolgt seine Aufgaben im Wissensdreieck Forschung – Lehre – Innovation.

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.kit.eduAlle Nachrichten aus der Kategorie: Energie und Elektrotechnik

Dieser Fachbereich umfasst die Erzeugung, Übertragung und Umformung von Energie, die Effizienz von Energieerzeugung, Energieumwandlung, Energietransport und letztlich die Energienutzung.

Der innovations-report bietet Ihnen hierzu interessante Berichte und Artikel, unter anderem zu den Teilbereichen: Windenergie, Brennstoffzellen, Sonnenenergie, Erdwärme, Erdöl, Gas, Atomtechnik, Alternative Energie, Energieeinsparung, Fusionstechnologie, Wasserstofftechnik und Supraleittechnik.

Neueste Beiträge

Nanofasern befreien Wasser von gefährlichen Farbstoffen

Farbstoffe, wie sie zum Beispiel in der Textilindustrie verwendet werden, sind ein großes Umweltproblem. An der TU Wien entwickelte man nun effiziente Filter dafür – mit Hilfe von Zellulose-Abfällen. Abfall…

Entscheidender Durchbruch für die Batterieproduktion

Energie speichern und nutzen mit innovativen Schwefelkathoden. HU-Forschungsteam entwickelt Grundlagen für nachhaltige Batterietechnologie. Elektromobilität und portable elektronische Geräte wie Laptop und Handy sind ohne die Verwendung von Lithium-Ionen-Batterien undenkbar. Das…

Wenn Immunzellen den Körper bewegungsunfähig machen

Weltweit erste Therapie der systemischen Sklerose mit einer onkologischen Immuntherapie am LMU Klinikum München. Es ist ein durchaus spektakulärer Fall: Nach einem mehrwöchigen Behandlungszyklus mit einem immuntherapeutischen Krebsmedikament hat ein…