Wie der Wirt Bakterien erkennt

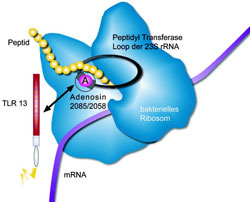

Ein spezifisches Segment der bakteriellen 23S ribososmalen (r) RNA aktiviert den Toll-like Rezeptor 13. Es ist bereits bekannt, dass dieses 23S rRNA-Segment Antibiotika wie Erythromycin bindet. Sein zentrales Adenosin (A) 2085 in S. aureus und A2058 in E. coli 23S rRNA ist in Erythromycin-resistenten Bakterien mutiert oder methyliert.<br><br>Bilddesign: Daniela Willemsen

Bakterien, Viren, Pilze und Parasiten umgeben uns. Dass wir trotzdem nicht krank werden, liegt an bestimmten zellulären Sensoren, wie den Toll-like Rezeptoren (TLR).

Sie erkennen molekulare Muster von Erregern und leiten ihre meist völlig unbemerkte Vernichtung ein. Diese immunaktivierenden Fähigkeiten wurden erst 1998 entdeckt, dafür gab es den Nobelpreis. Ein internationales Team von Mikrobiologen hat jetzt neue Erkenntnisse dazu im Science Magazine veröffentlicht.

Das internationale Forscherteam um Prof. Dr. Carsten Kirschning vom Institut für Medizinische Mikrobiologie des Universitätsklinikums Essen und der Universität Duisburg-Essen (UDE) sowie Privatdozent Dr. Hubertus Hochrein untersuchte die komplexe Erkennung von Bakterien.

Unser angeborenes Immunsystem ist klug. Bestimmte Strukturen, die charakteristisch für viele Mikroorganismen sind, erkennt es und schlägt Alarm. Toll-like Rezeptoren lösen dann die wichtige Entzündungsreaktion aus. Das kann aber auch gefährlich werden: Weil TLR so empfindlich sind, kommt es bei schweren Infektionen zum Überschießen der Immunantwort. Die Folge: Blutvergiftung und oftmals ein septischer Schock.

Deshalb nahmen die Experten die Wirtserkennung von Staphylokokken- und E.coli-Bakterien, die häufig Blutvergiftungen auslösen, unter die Lupe: Sie konnten nachweisen, dass TLR13 ein spezifisches Segment der bakteriellen ribosomalen Ribonukleinsäure erkennt. Daran binden sich auch spezifische Antibiotika wie z.B. Erythromycin, falls das Segment nicht wie bei resistenten Erregern verändert ist. Die konkrete Ribonukleinsäure wird als 23S rRNA bezeichnet. „Tierische und menschliche Ribosomen binden Erythromycin hingegen nicht an ihre 28S rRNA, weil ihre Struktur diesbezüglich der von 23S rRNA resistenter Bakterien ähnelt“, erklärt Prof. Dr. Carsten Kirschning.

Bedeutsam sind die neuen Erkenntnisse für die Behandlung bakterieller Infektionen und das Verständnis von Antibiotika-Resistenzen. Außerdem könnten sie bei der Therapie von immunologischen Überreaktionen helfen und neue Impfstrategien eröffnen.

Die Studie stammt von einem internationalen Forscherteam um Prof. Dr. Carsten Kirschning vom Institut für Medizinische Mikrobiologie des Universitätsklinikums Essen und der UDE, Privatdozent Dr. Hubertus Hochrein von der Firma Bavarian Nordic GmbH in Martinsried, Prof. Dr. Stefan Bauer vom Institut für Immunologie der Phillips-Universität Marburg und Prof. Dr. Hermann Wagner vom Institut für Medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Hygiene der Technischen Universität München. Dazu gehören weitere Wissenschaftler aus München, der Schweiz und Japan.

Publikationshinweis: „TLR13 Recognizes Bacterial 23S rRNA Devoid of Erythromycin Resistance-Forming Modification.“ (Science Express)

Weitere Informationen:

http://www.sciencemag.org/

● Prof. Dr. Carsten Kirschning, Tel. 0201/723-1824, Mobil: 01609/254-7309, carsten.kirschning@uk-essen.de

● Pressesprecherin des Universitätsklinikums Essen:

Christine Harrell, Tel. 0201/723-3107, christine.harrell@uk-essen.de

Redaktion: Carmen Tomlik, Tel. 0203/379-1489

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

Anlagenkonzepte für die Fertigung von Bipolarplatten, MEAs und Drucktanks

Grüner Wasserstoff zählt zu den Energieträgern der Zukunft. Um ihn in großen Mengen zu erzeugen, zu speichern und wieder in elektrische Energie zu wandeln, bedarf es effizienter und skalierbarer Fertigungsprozesse…

Ausfallsichere Dehnungssensoren ohne Stromverbrauch

Um die Sicherheit von Brücken, Kränen, Pipelines, Windrädern und vielem mehr zu überwachen, werden Dehnungssensoren benötigt. Eine grundlegend neue Technologie dafür haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Bochum und Paderborn entwickelt….

Dauerlastfähige Wechselrichter

… ermöglichen deutliche Leistungssteigerung elektrischer Antriebe. Überhitzende Komponenten limitieren die Leistungsfähigkeit von Antriebssträngen bei Elektrofahrzeugen erheblich. Wechselrichtern fällt dabei eine große thermische Last zu, weshalb sie unter hohem Energieaufwand aktiv…