Kontrollverlust in der Eizelle

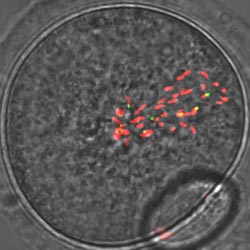

Aneuploid Mouse Eggcell<br>IMBA <br>

Bei Schwangerschaften in höherem Alter steigt die Häufigkeit fehlerhafter Chromosomenverteilungen. Als Folge können Trisomien (zB „Down-Syndrom“) auftreten, die mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen einhergehen. Forscher am Institut für Molekulare Biotechnologie (IMBA) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) haben nun herausgefunden, welche Mechanismen in der Eizelle zur fehlerhaften Aufteilung von Chromosomen führen können.

Die in der Eizelle zunächst doppelt vorliegenden Chromosomen werden bis zum Moment der Zellteilung von einem molekularen Klebstoff namens „Cohesin“ zusammengehalten. Es handelt sich dabei um eine Ringstruktur aus Proteinen, die mit zunehmendem Alter auseinanderfällt. Dies kann zu einer fehlerhaften Aufteilung der Chromosomen führen.

Diese Fehlbildungen führen häufig zur Entstehung von Down Syndrom (Trisomie 21), Edward Syndrom (Trisomie 18) oder Klinefelter Syndrom (XXY). Der IMBA Wissenschafterin Kikue Tachibana-Konwalski und ihrem Team ist es nun gelungen, den Zusammenhang zwischen Cohesin und einem wesentlichen Kontrollpunkt im Prozess der Chromosomenverteilung zu entschlüsseln.

Molekularer Klebstoff reguliert Kontrollpunkt

Bei der Zellteilung müssen sich zunächst alle Chromosomen an die mitotische Spindel zwischen beiden Polen anheften. Man hat bereits herausgefunden, dass ein gewisser Kontrollpunkt (Spindle Assembly Checkpoint – SAC) hierbei eine wichtige Rolle spielt. Wird dieser „Checkpoint“ überwunden, werden Chromosomen frühzeitig und damit möglicherweise fehlerhaft auf die Tochterzellen verteilt.

In ihren früheren Arbeiten hat Kikue Tachibana-Konwalski bereits herausgefunden, dass Cohesin eine wichtige Rolle für den Zusammenhalt der Chromosomen vor der Befruchtung der Eizelle spielt. Aufbauend auf diese Erkenntnis, konnte die Genetikerin nun zeigen, dass Cohesin für die Regulierung des Kontrollpunktes in der Eizelle benötigt wird. Da aber mit zunehmendem Alter die Cohesinmenge in den Eizellen abnimmt, kann auch die Regulierung des Kontrollpunktes nicht mehr zuverlässig erfolgen. Das Risiko von fehlerhaften Chromosomenverteilungen und Fehlgeburten könnte sich dadurch drastisch erhöhen

Gezielte Spaltung

Um herauszufinden, welche Rolle Cohesin in der Eizelle noch spielen kann, wenden die Wissenschafterin und ihr Team eine hochspezifische Schnitttechnik für Proteine an. Diese sogenannte „TEV Protease“, an deren Entwicklung Kikue Tachibana-Konwalski maßgeblich mitgewirkt hat, ermöglicht es den Forschern, Cohesin in der Zelle gezielt stillzulegen, während es anderswo seine Funktion weiterhin normal ausführen kann. Aber anstatt den Kontrollpunkt durch die Deaktivierung von Cohesin anzuschalten und damit die Zellteilung zu stoppen, blieb die erwartete Aktivierung aus, was zur Bildung zahlreicher fehlerhafter Eizellen führte.

Trisomie-Risiko steigt mit zunehmendem Alter

„Tritt die Trisomie bei Frauen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren nur bei etwa drei Prozent aller klinisch erkannten Schwangerschaften auf, sind es bei Frauen im Alter von 40 Jahren bereits 30 Prozent. Dieser Aspekt ist vor allem wichtig, da Frauen heute immer später Mütter werden“, betont Kikue Tachibana-Konwalski die Relevanz ihrer Arbeit. In Zukunft möchte sie die Chromosomenverteilung in Eizellen weiter erforschen und Methoden entwickeln, wie man älteren Frauen zu gesunden Eizellen verhelfen kann.

Originalpublikation in „Current Biology“ : “Spindle Assembly Checkpoint of Oocytes Depends on a Kinetochore Structure Determined by Cohesin in Meiosis I”

Kikue Tachibana-Konwalski

Kikue Tachibana-Konwalski wurde 1978 in Graz geboren. Die Forscherin mit österreichisch-japanischer Nationalität studierte Naturwissenschaften mit Schwerpunkt Genetik an der University of Cambridge und arbeitete nach der Promotion fünf Jahre im Labor von Kim Nasmyth an der University of Oxford. Seit November 2011 ist sie Gruppenleiterin am Institut für Molekulare Biotechnologie, wo unter anderem sie an altersbedingter Unfruchtbarkeit bei Frauen forscht.

IMBA:

Das IMBA – Institut für Molekulare Biotechnologie ist ein international anerkanntes Forschungsinstitut mit dem Ziel, molekulare Prozesse in Zellen und Organismen zu erforschen und Ursachen für die Entstehung humaner Erkrankungen aufzuklären. Unabhängige wissenschaftliche Arbeitsgruppen arbeiten an biologischen Fragestellungen aus den Bereichen Zellteilung, Zellbewegung, RNA-Interferenz und Epigenetik, ebenso wie an unmittelbaren medizinischen Fragestellungen aus den Gebieten Onkologie, Stammzellforschung und Immunologie. Das IMBA ist eine 100% Tochtergesellschaft der ÖAW. www.imba.oeaw.ac.at

ÖAW:

Die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) ist die führende Trägerin außeruniversitärer akademischer Forschung in Österreich. Die 28 Forschungseinrichtungen betreiben anwendungsoffene Grundlagenforschung in gesellschaftlich relevanten Gebieten der Natur-, Lebens- und Technikwissenschaften sowie der Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften.

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

Ideen für die Zukunft

TU Berlin präsentiert sich vom 22. bis 26. April 2024 mit neun Projekten auf der Hannover Messe 2024. Die HANNOVER MESSE gilt als die Weltleitmesse der Industrie. Ihr diesjähriger Schwerpunkt…

Peptide auf interstellarem Eis

Dass einfache Peptide auf kosmischen Staubkörnern entstehen können, wurde vom Forschungsteam um Dr. Serge Krasnokutski vom Astrophysikalischen Labor des Max-Planck-Instituts für Astronomie an der Universität Jena bereits gezeigt. Bisher ging…

Wasserstoff-Produktion in der heimischen Garage

Forschungsteam der Frankfurt UAS entwickelt Prototyp für Privathaushalte: Förderzusage vom Land Hessen für 2. Projektphase. Wasserstoff als Energieträger der Zukunft ist nicht frei verfügbar, sondern muss aufwendig hergestellt werden. Das…