Gehirnevolution – Menschliche Nervenstammzellen stimulieren sich selbst

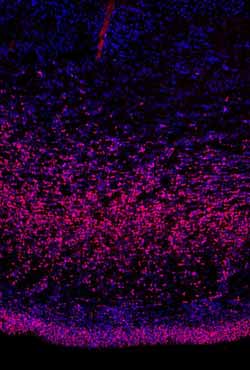

Dieses Bild ist im sich entwickelnden menschlichen Gehirn aufgenommen. Blau sind alle Zellkerne, rosa die neuralen Stammzellen dargestellt. Die untere Schicht Stammzellen haben alle Säugetiere. Die Schicht darüber zeigt die äußere Subventrikularzone mit neuen Stammzellen, die Wieland Huttners Labor 2010 entdeckt hat. MPI-CBG<br>

Die Großhirnrinde, also der Teil des Säugetier-Gehirns, der für höhere kognitive Leistungen verantwortlich ist, weist bei verschiedenen Spezies drastische Unterschiede in ihrer relativen Größe auf.

So ist die Großhirnrinde der Maus relativ klein und ungefaltet, während die Großhirnrinde des Menschen – bezogen auf die Körpergröße – um ein Vielfaches größer ist und nur gefaltet in die Schädelhöhle passt. Diese Größenunterschiede sind das Ergebnis der höchst unterschiedlichen Aktivität von Nervenstammzellen, also jener Zellen, die die Nervenzellen unseres Gehirns produzieren.

So durchlaufen die Nervenstammzellen in der sich entwickelnden Großhirnrinde des Menschen deutlich mehr Zellteilungen als die der Maus, und produzieren entsprechend sehr viel mehr Nervenzellen. Was aber liegt dieser Fähigkeit zur wiederholten Zellteilung zugrunde?

Um hier erste Einsichten zu gewinnen, haben Forscher um Wieland Huttner vom Dresdner Max-Planck-Institut für Molekulare Zellbiologie und Genetik und um Svante Pääbo vom Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in einer Kooperation erstmals die in den Nervenstammzellen der fötalen menschlichen Großhirnrinde aktiven Gene identifiziert und mit denen der Maus verglichen.

Frühere Arbeiten der Dresdner Max-Planck Forscher hatten nahegelegt, dass die sogenannte Extrazellulärmatrix, die quasi eine Art Nährboden für Zellen darstellt, auch für die Fähigkeit zur wiederholten Zellteilung von Nervenstammzellen von zentraler Bedeutung ist. Umso überraschender sind nun die Befunde der Dresden-Leipzig Max-Planck-Kooperation: Im Gegensatz zu den Nervenstammzellen der Maus, von denen nur ein Teil über einen langen Zellfortsatz Zugang zu diesem Nährboden hat, produzieren praktisch alle Nervenstammzellen des Menschen diesen Nährboden einfach lokal selbst und halten damit ihre Fähigkeit zur wiederholten Zellteilung aufrecht – Selbst-Stimulation von Nervenstammzellen als eine mögliche Grundlage der evolutionären Expansion der Großhirnrinde. (PNAS, 2. Juli 2012)

Originalveröffentlichung:

Simone A. Fietz, Robert Lachmann, Holger Brandl, Martin Kircher, Nikolay Samusik, Roland Schröder, Naharajan Lakshmanaperumal, Ian Henry, Johannes Vogt, Axel Riehn, Wolfgang Distler, Robert Nitsch, Wolfgang Enard, Svante Pääbo, Wieland B. Huttner:

Transcriptomes of germinal zones of human and mouse fetal neocortex suggest a role of extracellular matrix in progenitor self-renewal

PNAS, 2. Juli 2012 (Early Edition) doi: 10.1073/pnas.1209647109

Kontakt:

Prof. Dr. Wieland B. Huttner

Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik

Telefon: +49 351 210-1500

Fax: +49 351 210-1600

E-Mail: huttner@mpi-cbg.de

Florian Frisch M.A.

Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik

Telefon: +49 351 210-2840

Fax: +49 351 210-1019

E-Mail: frisch@mpi-cbg.de

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.mpi-cbg.deAlle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

Bakterien für klimaneutrale Chemikalien der Zukunft

Forschende an der ETH Zürich haben Bakterien im Labor so herangezüchtet, dass sie Methanol effizient verwerten können. Jetzt lässt sich der Stoffwechsel dieser Bakterien anzapfen, um wertvolle Produkte herzustellen, die…

Batterien: Heute die Materialien von morgen modellieren

Welche Faktoren bestimmen, wie schnell sich eine Batterie laden lässt? Dieser und weiteren Fragen gehen Forschende am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) mit computergestützten Simulationen nach. Mikrostrukturmodelle tragen dazu bei,…

Porosität von Sedimentgestein mit Neutronen untersucht

Forschung am FRM II zu geologischen Lagerstätten. Dauerhafte unterirdische Lagerung von CO2 Poren so klein wie Bakterien Porenmessung mit Neutronen auf den Nanometer genau Ob Sedimentgesteine fossile Kohlenwasserstoffe speichern können…