Wie entstehen neue Pflanzeninhaltsstoffe?

Die farbenprächtige Prunkwinde (Ipomoea purpurea) gehört zur Familie der Windengewächse (Convolvulaceae). Wie es diesen Pflanzen gelingt, sich mittels giftiger Stoffe gegen Fressfeinde zu schützen, haben jetzt eine Kieler Forscherin und ihre Kollegen herausgefunden.<br> Copyright/Foto: Ober/CAU<br>

Eine Quelle scheint die Verdopplung vorhandener Gene zu sein, die an die neue Funktion angepasst werden. Dies hat jetzt eine Forschungsgruppe des Botanischen Instituts der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) genau untersucht.

Pflanzen produzieren eine große Vielfalt an giftigen Inhaltsstoffen, von denen einige von nur wenigen oder sogar nur einzelnen Pflanzenarten gebildet werden. Diese zum Teil komplexen chemischen Verbindungen wurden in der Evolution als Verteidigung der Pflanze gegen gefräßige Feinde, zum Beispiel Insekten, ausgebildet und in ihrer Wirkung immer weiter optimiert. Hergestellt werden diese Stoffe von Proteinen, die ihre Synthese katalysieren.

Doch woher kommen die Gene, die diese Proteine steuern und die vor allem in nur wenigen Arten aktiv sind? Eine Quelle scheint die Verdopplung vorhandener Gene zu sein, die an die neue Funktion angepasst werden. Dies hat jetzt eine Forschungsgruppe des Botanischen Instituts der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) genau untersucht.

Im April veröffentlichten Dr. Elisabeth Kaltenegger und Professor Dietrich Ober vom Botanischen Institut der CAU sowie Professor Eckart Eich von der Freien Universität Berlin ihre Ergebnisse in der Fachzeitschrift The Plant Cell.

Am Beispiel der Familie der Windengewächse (Convolvulaceae), die zum Teil Alkaloide als Inhaltsstoffe bilden und zu der auch die farbenprächtige Prunkwinde (Ipomoea purpurea) gehört, konnten die Forscherin und die Forscher die Entstehungsgeschichte eines Gens im Detail nachzeichnen. Ausgangspunkt war die Verdoppelung eines Gens des Grundstoffwechsels, das in Eukaryoten (Organismen, deren Zellen durch einen Zellkern charakterisiert sind) für das Überleben der Zelle Voraussetzung ist.

„Unsere Daten zeigen, dass nach dieser Duplikation mehrere alkaloidfreie Arten die Genkopie wieder verloren haben, wobei in manchen Arten funktionslos gewordene Reste der Genkopie noch nachweisbar sind. In wenigen Arten jedoch wurde die Genkopie bis heute unter wechselndem Selektionsdruck erhalten und für die neue Funktion verändert. Direkt nach der Duplikation sorgte ein negativer Selektionsdruck für den Erhalt der ursprünglichen Funktion in beiden Kopien. Dabei erscheinen Protein-Protein-Wechselwirkungen eine wichtige Rolle zu spielen“, beschreibt Kaltenegger ihre vorläufigen Ergebnisse.

Weiter belegen die bisherigen Daten, dass sich die Gene erst deutlich nach der Duplikation hinsichtlich ihrer Funktion veränderten. Ein Prozess, der schließlich unter sogenannter „positiver Selektion“ zur Entstehung eines Enzyms führt. Dieses ist wiederum hinsichtlich seiner katalytischen Eigenschaften für die neue Funktion optimiert. Durch die Kombination statistischer Berechnungen mit daraus resultierenden molekularen Experimenten ist es so gelungen, Aminosäure–Positionen zu identifizieren, die für diese Optimierung verantwortlich waren.

Die Untersuchungen ermöglichen ein detaillierteres Verständnis jener evolutiven Prozesse, die zur Entstehung der enormen Vielfalt an Inhaltsstoffen im Pflanzenreich beigetragen haben. Diese Vielfalt nutzt der Mensch heute, indem viele der pflanzlichen Inhaltsstoffe als Arzneimittel Verwendung finden.

Originalpublikation:

Kaltenegger, E., Eich E., Ober D.: Evolution of homospermidine synthase in the Convolvulaceae. A story of gene duplication, gene loss, and periods of various selection pressures. The Plant Cell. (2013) April 9.

Kontakt:

Dr. Elisabeth Kaltenegger

Prof. Dr. Dietrich Ober

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Botanisches Institut und Botanischer Garten

E-Mail: ElisabethKaltenegger@gmx.at und dober@bot.uni-kiel.de

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Presse, Kommunikation und Marketing, Dr. Boris Pawlowski, Text: Claudia Eulitz

Postanschrift: D-24098 Kiel, Telefon: (0431) 880-2104, Telefax: (0431) 880-1355

E-Mail: presse@uv.uni-kiel.de, Internet: http://www.uni-kiel.de

Weitere Informationen:

http://www.uni-kiel.de/aktuell/pm/2013/2013-151-pflanzeninhaltsstoffe.shtml

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.uni-kiel.deAlle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

Merkmale des Untergrunds unter dem Thwaites-Gletscher enthüllt

Ein Forschungsteam hat felsige Berge und glattes Terrain unter dem Thwaites-Gletscher in der Westantarktis entdeckt – dem breiteste Gletscher der Erde, der halb so groß wie Deutschland und über 1000…

Wasserabweisende Fasern ohne PFAS

Endlich umweltfreundlich… Regenjacken, Badehosen oder Polsterstoffe: Textilien mit wasserabweisenden Eigenschaften benötigen eine chemische Imprägnierung. Fluor-haltige PFAS-Chemikalien sind zwar wirkungsvoll, schaden aber der Gesundheit und reichern sich in der Umwelt an….

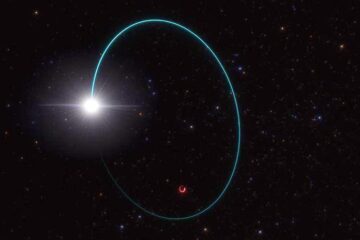

Das massereichste stellare schwarze Loch unserer Galaxie entdeckt

Astronominnen und Astronomen haben das massereichste stellare schwarze Loch identifiziert, das bisher in der Milchstraßengalaxie entdeckt wurde. Entdeckt wurde das schwarze Loch in den Daten der Gaia-Mission der Europäischen Weltraumorganisation,…