Ein Navi aus dem Chemielabor

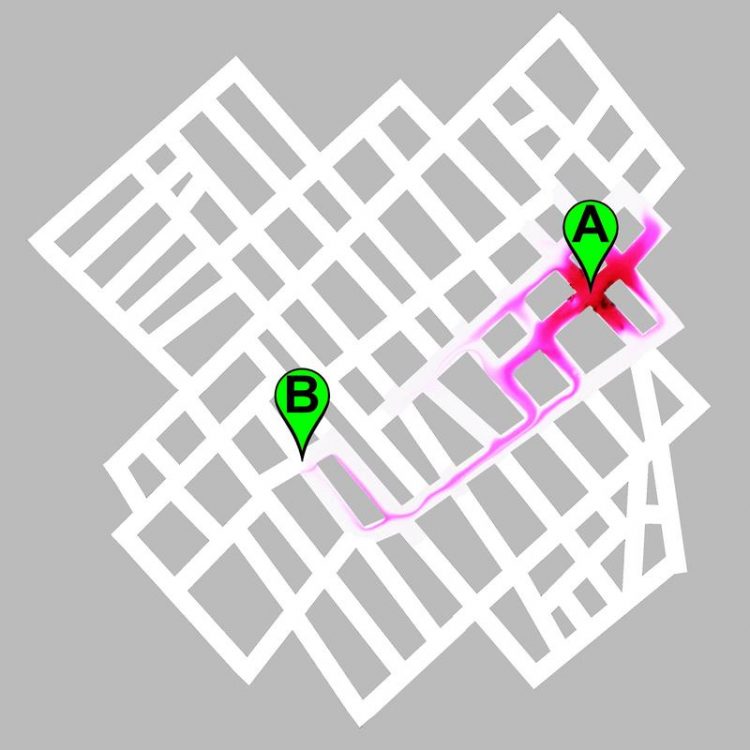

Ein Stadtplanausschnitt von Budapest mit dem Experiment, vom Ausgangspunkt (A) auf kürzestem Weg zur Pizzeria (B) zu gelangen.

Um den richtigen Weg zu finden, braucht man nicht immer GPS, Karte oder Kompass. Was heutigen Navigationscomputern eine enorme Rechenleistung abverlangt, lässt sich auch erreichen, indem man sich die Gesetze der physikalischen Chemie zu Nutze macht und so genanntes Chemical Computing betreibt.

Der Trick funktioniert folgendermassen: Am Ausgang eines mit alkalischer Flüssigkeit gefüllten Labyrinths – also am Zielort – wird ein mit Säure versetztes Gel angebracht. Innert kurzer Zeit verteilt sich die Säure im noch alkalischen Irrgarten, der Grossteil davon bleibt allerdings zusammen mit dem Gel am Ausgang. Gibt man nun an das andere Ende des Labyrinths, am Eingang, eine mit Farbstoffen versehene Lauge, sucht sich diese automatisch den Weg zum Ausgang – den Ort mit dem höchsten Säuregehalt.

Ein nützlicher Effekt

Dieser Vorgang ist ein Beispiel für den Marangoni-Effekt, der eintritt, weil die im Labyrinth verteilte Säure mit der neu hinzugegebenen, gefärbten Lauge reagiert. Die Lauge wird vom Gemisch aus alkalischer Flüssigkeit und der Säure im Labyrinth abgestossen und zur Säurequelle am Ausgang geschoben. Dabei hinterlässt sie durch ihre Färbung eine deutliche Spur.

Die gefärbte Lauge wählt dabei vornehmlich den kürzesten Weg. Alternative Wege werden aber auch beschritten – nur mit deutlich geringerer Wahrscheinlichkeit und damit schwächerer Farbspur. «Der Vorteil dieses chemischen Rechners gegenüber seinem elektronischen Pendant ist, dass er alle möglichen Wegvarianten nahezu parallel findet, während ein Computer eine Möglichkeit nach der anderen sukzessive durchrechnet, was unter dem Strich länger dauert», erklärt Rita Tóth von der Abteilung «Hochleistungskeramik».

Zwar bestehen bereits Methoden, solche Wege mittels Flüssigkeiten ausfindig zu machen. Das neue Verfahren sei allerdings das erste, das rein chemisch funktioniert und bei dem eine Farbspur den Weg direkt anzeigt.

Eine Pizzeria in Budapest

Als nächsten Schritt will sich das Forschungsteam an grössere und komplexere Labyrinthe wagen – das erste Versuchsobjekt war nur gut ein Quadratzentimeter gross. Einen Test «in der Realität» hat das Verfahren aber bereits bestanden: In einem etwas grösseren Labyrinth nach dem Vorbild eines Budapester Quartiers hat die farbige Lauge ihr Ziel, eine Pizzeria, auf dem kürzesten Weg ausfindig gemacht.

So könnte das System später auch einmal bei der Verkehrsplanung Verwendung finden. In Hirnforschung, Psychologie, Netzwerkforschung und Robotik sieht Projektleiterin Tóth weitere Anwendungsgebiete. Die Ergebnisse des Teams stossen jedenfalls bereits auf grosses Interesse; die Arbeit ist eine der meistgelesenen im Fachmagazin «Langmuir».

Literaturhinweis

«Maze Solving Using Fatty Acid Chemistry», K Suzuno, D Ueyama, M Branicki, R Tóth, A Braun, I Lagzi, Langmuir, DOI: 10.1021/la5018467

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

Neuromorphes Rechnen mit Sound

Optische neuronale Netze rechnen mit Licht und bieten potentiell die Bewältigung anspruchsvoller Rechenaufgaben in kurzer Zeit und mit gigantischen Datenmengen. Eine Herausforderung ist die Rekonfigurierbarkeit von optischen neuronalen Netzen. Einem…

Wie Krankheitserreger die Proteinsynthese bei Pflanzen stören

Organismen reagieren auf Stress-Situationen häufig, indem sie ihre Proteinsynthese anpassen. Hitze, Trockenheit, Krankheit – diese und weitere Faktoren beantworten Tiere und Pflanzen damit, dass sie die Produktion bestimmter Proteine hoch-…

Wertsteigernde Installationen auf dem eigenen Grundstück

Aufgrund gestiegener Nachfrage gelten Immobilien nach wie vor als beliebte Investitionsmöglichkeit für Anleger. Wer selbst Hausbesitzer ist, kann mit einfachen Maßnahmen zum Wertwachstum beitragen. Künftige Käufer sind investitionsbereiter, wenn es…