Die zwei Gesichter des Jekyll Gens – Doppelter allelischer Zustand eines Fortpflanzungsgens entdeckt

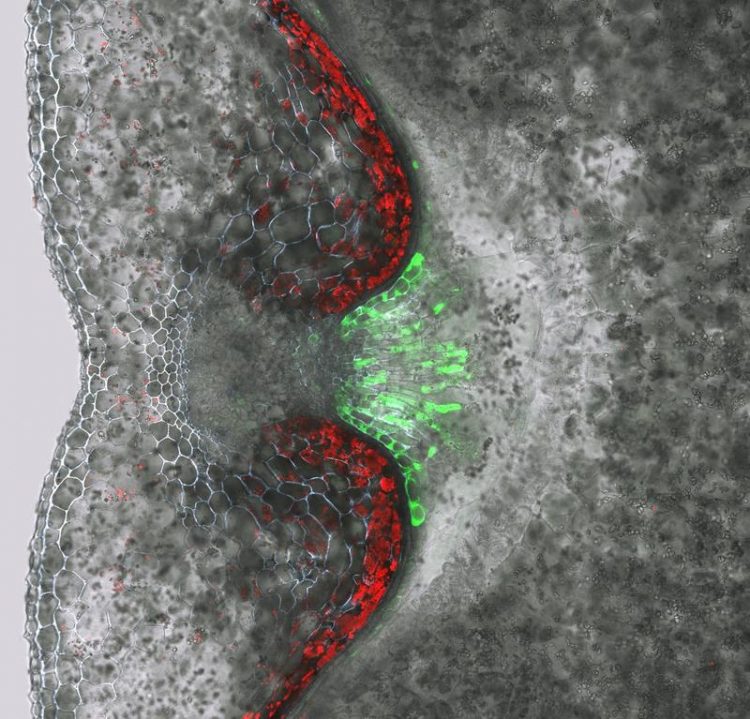

Aktivität des Jekyll-Promoters visualisiert durch Jekprom: GFP (grünes Signal). Stefan Ortleb & Twan Rutten, IPK

Die korrespondierenden Gene sind linienspezifisch für die Grasstämme Triticeae und Bromeae und unterstützten die Artenbildungsvorgänge innerhalb der Poaceae.

2006 beschrieben Forscher des IPK in Gatersleben zum ersten Mal das sogenannte Jekyll Gen. Einerseits fanden sie, dass das Gen essentiell für die sexuelle Fortpflanzung und somit für die Fruchtbarkeit in der Triticeae Gerste (Hordeum vulgare) ist. Andererseits ist Jekyll beim Zellabbau involviert und ähnelt dem Skorpiongift Cn4.

Inspiriert von dieser scheinbaren Doppelgesichtigkeit des Gens, benannten die Forscher es nach Dr. Jekyll, der Hauptfigur mit den zwei Persönlichkeit aus der Novelle „The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde“. Eine Folgestudie der gleichen Gruppe von IPK-Forschern, unter Leitung von Dr. Ljudmilla Borisjuk, zeigt nun, wie außergewöhnlich zutreffend ihre Namenswahl war.

Während seiner Arbeit an Jekyll entdeckte Dr. V. Radchuk, dass das Gen in Form von zwei unterschiedlichen allelischen Varianten existiert, Jek1 und Jek3. Beide Sequenzen kommen am gleichen Chromosomenlokus vor und werden monogen vererbt. Obwohl beide Proteine nur zu 50 % in der Sequenz übereinstimmen, stellten die Forscher fest, dass Jek3 die Funktion von Jek1 in Jek1-defiziten Pflanzen sogar ersetzen kann.

Weitere Untersuchungen zeigten, dass Jekyll linienspezifisch ist und anscheinend in einem der gemeinsamen Vorfahren der Grasstämme Triticeae und Bromeae entstand. Wahrscheinlich war dieses Gen ein treibender Faktor bei der Aufspaltung der Linien innerhalb der Poaceae.

Der allelische Doppelzustand von Jekyll wurde bereits auf der Titelseite der Zeitschrift „The Plant Journal“ und im zugehörigen Research Highlight präsentiert. Währenddessen haben die Autoren schon angefangen, den neuentstandenen Fragen nach der Ursache und dem Vorteil dieser allelischen Diversität in Gerste nachzugehen.

Zusammenfassung:

– Das Jekyll Gen, zuerst 2006 beschrieben, spielt eine wichtige Rolle bei der sexuellen Fortpflanzung der Gerste (Hordeum vulgare).

– Forscher des IPK in Gatersleben haben entdeckt, dass zwei stark divergierte allelische Varianten von Jekyll in Gerste existieren. Zudem fanden sie heraus, dass Jekyll ein linienspezifisches Gen ist, welches wahrscheinlich die Abspaltung der Bromeae- and Triticeae-Linien innerhalb der Poaceae vorantrieb.

– Die Arbeit erschien auf der Titelseite der Zeitschrift „The Plant Journal“.

PD Dr. Ljudmilla Borisjuk

Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK), Gatersleben

Tel.: +49 39482 5687,

E-mail: borisjuk@ipk-gatersleben.de

Volodymyr Radchuk et al. (2019) The highly divergent Jekyll genes, required for sexual reproduction, are lineage specific for the related grass tribes Triticeae and Bromeae, The Plant Journal

https://doi.org/10.1111/tpj.14363

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.ipk-gatersleben.deAlle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

Ideen für die Zukunft

TU Berlin präsentiert sich vom 22. bis 26. April 2024 mit neun Projekten auf der Hannover Messe 2024. Die HANNOVER MESSE gilt als die Weltleitmesse der Industrie. Ihr diesjähriger Schwerpunkt…

Peptide auf interstellarem Eis

Dass einfache Peptide auf kosmischen Staubkörnern entstehen können, wurde vom Forschungsteam um Dr. Serge Krasnokutski vom Astrophysikalischen Labor des Max-Planck-Instituts für Astronomie an der Universität Jena bereits gezeigt. Bisher ging…

Wasserstoff-Produktion in der heimischen Garage

Forschungsteam der Frankfurt UAS entwickelt Prototyp für Privathaushalte: Förderzusage vom Land Hessen für 2. Projektphase. Wasserstoff als Energieträger der Zukunft ist nicht frei verfügbar, sondern muss aufwendig hergestellt werden. Das…