Der Thalamus hilft dem Großhirn beim Lernen

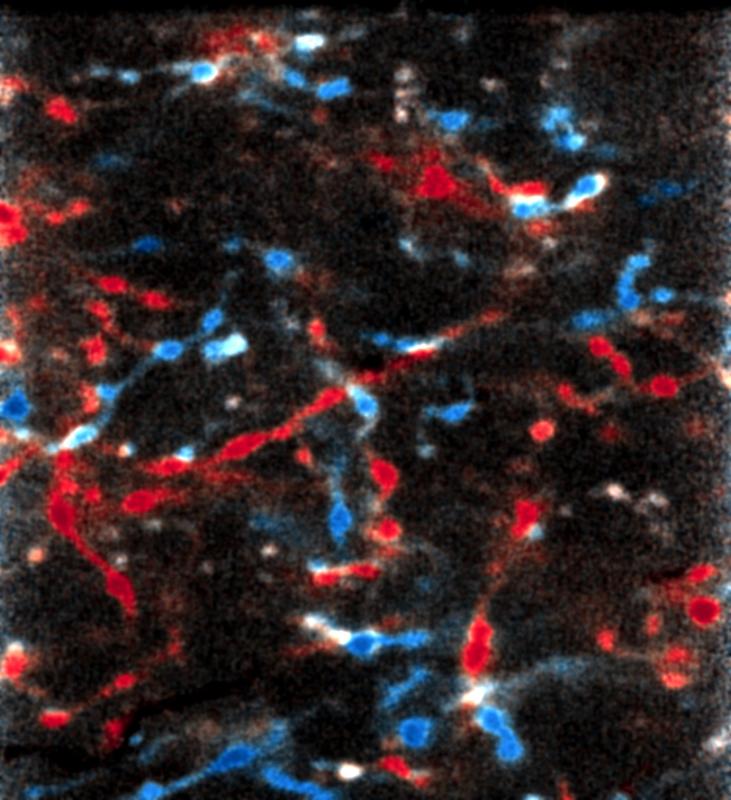

Entgegen der Lehrbuchmeinung sind nicht nur Nervenzellen der Sehrinde, sondern auch Thalamus-Zellen plastisch – sie können sich an Veränderungen anpassen. © MPI für Neurobiologie / Tobias Rose

Ein junges Gehirn muss viel lernen – auch, wie es die Informationen der beiden Augen interpretiert und zu einem sinnvollen Bild der Umwelt zusammenfügt. So vernetzen sich die Zellen im visuellen Kortex während der Entwicklung, um visuelle Umweltreize bestmöglich zu verarbeiten. Dabei kann es vorkommen, dass sich die Signale aus einem Auge nicht mit denen des anderen Auges decken, zum Beispiel bei schielenden Kindern. Das Resultat kann eine „Fehlverdrahtung“ der Augen im Gehirn sein.

Die daraus entstehende Sehschwäche kann jedoch oft durch das zeitweise Abdecken des dominanten Auges korrigiert werden. Geschieht dieses Abdecken in der für die Entwicklung der Sehverarbeitung kritischen Phase, verändern die Zellen ihre Verbindungen und der für das dominante Auge zuständige Gehirnbereich übernimmt wieder Signale aus dem noch offenen, schwächeren Auge.

Das Gehirn kann also lernen, die Informationen anders zu verarbeiten – eine Erkenntnis, die erfolgreich beim Verwenden von Augenpflastern bei schielenden Kindern eingesetzt wird. Diese gut untersuchten Vorgänge im visuellen Kortex gelten zudem seit vielen Jahren als Modell für die Untersuchung von Lernmechanismen in der Großhirnrinde am Beispiel der Maus.

Als Wissenschaftler aus der Abteilung von Tobias Bonhoeffer während eines temporären Augenverschlusses nun jedoch die Aktivität von Thalamus-Nervenzellen untersuchten, machten sie eine erstaunliche Entdeckung: Diese Zellen gaben die Informationen aus den Augen nicht einfach an den Kortex weiter, sondern veränderten ihre Signale in Reaktion auf den Augenverschluss durch Stärkung ihrer Verbindungen.

„Das war vollkommen unerwartet, denn seit über 50 Jahren gilt, dass der Thalamus nur weiterleitet und nicht aktiv an Lernvorgängen beteiligt ist“, berichtet Tobias Rose, der Leiter der in Nature Neuroscience publizierten Studie. Frühere Untersuchungen auf diesem Gebiet hatten keine Veränderungen im Thalamus gezeigt. „Vielleicht verhält sich der Thalamus der Maus anders als der der damals untersuchten Säugetiere, oder die Methoden waren einfach noch nicht empfindlich und präzise genug“, überlegt Rose.

„Unsere Studie zeigt auf jeden Fall, dass der Thalamus eine aktive Rolle bei Lernvorgängen spielt.“ Durch eine Reihe weiterer Untersuchungen konnten die Wissenschaftler zeigen, dass es unwahrscheinlich ist, dass die beobachteten Änderungen erst durch Rückmeldung aus dem Kortex in den Thalamuszellen entstehen. „Wir wissen anscheinend weniger als gedacht und müssen die Rolle des Thalamus bei Lernvorgängen im Gehirn nun neu überdenken“, so Tobias Bonhoeffer.

ORIGINALVERÖFFENTLICHUNG

Juliane Jäpel, Mark Hübener, Tobias Bonhoeffer, Tobias Rose

Lateral geniculate neurons projecting to primary visual cortex show ocular dominance plasticity in adult mice

Nature Neuroscience, online am 13. November 2017

KONTAKT

Dr. Stefanie Merker

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Max-Planck-Institut für Neurobiologie, Martinsried

Tel.: 089 – 8578 3514

E-Mail: merker@neuro.mpg.de

Prof. Dr. Tobias Bonhoeffer

Abteilung „Synapsen – Schaltkreise – Plastizität“

Max-Planck-Institut für Neurobiologie, Martinsried

Tel.: 089 – 8578 3751

Email: office.bonhoeffer@neuro.mpg.de

http://www.neuro.mpg.de/bonhoeffer/de – Abteilung von Tobias Bonhoeffer am MPI für Neurobiologie

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.neuro.mpg.deAlle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

Merkmale des Untergrunds unter dem Thwaites-Gletscher enthüllt

Ein Forschungsteam hat felsige Berge und glattes Terrain unter dem Thwaites-Gletscher in der Westantarktis entdeckt – dem breiteste Gletscher der Erde, der halb so groß wie Deutschland und über 1000…

Wasserabweisende Fasern ohne PFAS

Endlich umweltfreundlich… Regenjacken, Badehosen oder Polsterstoffe: Textilien mit wasserabweisenden Eigenschaften benötigen eine chemische Imprägnierung. Fluor-haltige PFAS-Chemikalien sind zwar wirkungsvoll, schaden aber der Gesundheit und reichern sich in der Umwelt an….

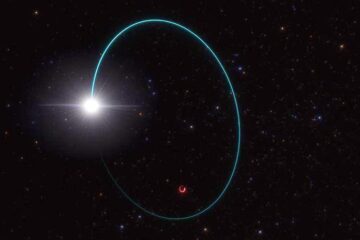

Das massereichste stellare schwarze Loch unserer Galaxie entdeckt

Astronominnen und Astronomen haben das massereichste stellare schwarze Loch identifiziert, das bisher in der Milchstraßengalaxie entdeckt wurde. Entdeckt wurde das schwarze Loch in den Daten der Gaia-Mission der Europäischen Weltraumorganisation,…