Neue Einsichten in Zelltod und Alterungsprozesse

Einen komplexen Sicherheitsmechanismus, der geschädigte Zellen nur dann in den Zelltod treibt, wenn sie nicht mehr zu retten sind, haben Proteinforscher der Ruhr-Universität um Juniorprofessor Dr. Clemens Steegborn und Dr. Dirk Wolters aufgeklärt.

Sie identifizierten zum einen den Teil des Proteins p66Shc, der für den Selbstmord einer Zelle zuständig ist, und ermittelten zum anderen den genauen Mechanismus seiner Regulation. Zur Einleitung der Selbstzerstörung müssen mehrere Proteinkomponenten als Komplex zusammenwirken. Der Komplex kann durch Reparaturmechanismen der Zelle abgebaut werden, offenbar genau so lange, wie auch die Zellschäden noch reparabel sind. Erst wenn die Zelle rettungslos defekt ist, geht sie zugrunde. Über ihre Arbeiten berichten die Forscher in der aktuellen Ausgabe der Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Programmierter Zelltod schützt vor Fehlfunktionen und Krankheiten

Funktion und Schicksal einer Zelle und damit letztlich auch Funktionsfähigkeit und Lebensspanne eines ganzen Organismus werden durch ein komplexes Netzwerk von Signalproteinen kontrolliert. Schädigungen und Fehlfunktionen in diesem Netzwerk sind Ursache von Alterungsprozessen und einer großen Bandbreite von Krankheiten, die oft mit zunehmendem Alter verstärkt auftreten. Ein wichtiger Schutzmechanismus gegen solche Fehlfunktionen ist der kontrollierte Zelltod, auch als Apoptose bezeichnet, durch den stark geschädigte Zellen sich selbst abbauen, wenn ihre korrekte Funktion nicht mehr gewährleistet ist.

Beteiligt an Arteriosklerose und Altersdiabetes

Das Signalprotein p66Shc fungiert dabei als molekularer Wächter und löst als Antwort auf starken zellulären Stress wie UV-Schädigung oder toxische Chemikalien Apoptose aus. „Mäuse, denen ihr – dem menschlichen nahe verwandtes – Gen für p66Shc entfernt wurde, leben zwar ca. 30 % länger als normale Mäuse, aber man vermutet, dass dieser Gewinn an Lebensspanne auf Kosten der korrekten Funktion geht, d.h. dass der Organismus anfälliger für Fehlfunktionen aufgrund von Zellschädigungen wird“, erläutert Dr. Steegborn. p66Shc spielt bei zahlreichen Alterungs-assoziierten Krankheiten eine Rolle, so etwa bei Arteriosklerose oder Altersdiabetes. Das macht das Protein zu einem interessanten Forschungsobjekt für Alterungsprozesse wie auch zu einem möglichen Ziel für neue Medikamente. Trotz seiner Bedeutung waren die molekularen Mechanismen der p66Shc-induzierten Apoptose bisher jedoch nur unzureichend beschrieben.

Selbstmordprotein unter strikter Kontrolle

In ihrer Studie konnten die Bochumer Forscher zunächst den für die apoptotische Aktivität verantwortlichen Teil innerhalb des p66Shc-Proteins identifizieren. Es handelt sich dabei um eine Proteindomäne, die unter Zuhilfenahme von Kupfer das Zellgift Wasserstoffperoxid produziert. „Es ist nahe liegend, dass diese toxische Funktion von p66Shc einer strikten Kontrolle unterliegen muss“, so Dr. Steegborn. Daher wird das Protein z.B. erst nach seiner Aktivierung in die Mitochondrien, die Kraftwerke der Zelle, transportiert, wo es dann die Apoptose einleitet.

Schutzmechanismen können Stress und Apoptose-Komplex abbauen

Einen weiteren Regulationsmechanismus konnten die Proteinforscher jetzt aufklären: Ausgelöst durch zellulären Stress verbinden sich vier p66Shc-Moleküle über Cystein-Cystein-Wechselwirkungen zu einem stabilen Komplex. Erst dieser Komplex kann den kontrollierten Zelltod einleiten, indem er ein Zerplatzen der Mitochondrien auslöst. Die Aktivität des p66Shc kann durch die zellulären Schutzsysteme Glutathion und Thioredoxin gehemmt werden, die sowohl Stress-Schäden und Stress-verursachende Stoffe wie auch den aktivierten p66Shc-Komplex abbauen können. „p66Shc agiert damit als Stress-Sensor“, erklärt Dr. Steegborn. „Das Selbstmordprogramm der Zelle wird offenbar erst dann gestartet, wenn diese Schutz-Systeme dem zellulären Stress nicht mehr Herr werden und daher dann auch nicht mehr in der Lage sind, aktiviertes p66Shc zu deaktivieren.“ Diese Erkenntnisse über Wirkungsweise und molekulare Regulation von p66Shc verbessern das Verständnis von Alterungs- und Krankheitsprozessen und könnten in Zukunft neue Ansätze für die Intervention mit Wirkstoffen ermöglichen.

Titelaufnahme

Melanie Gertz; Frank Fischer; Dirk Wolters; Clemens Steegborn: Activation of the lifespan regulator p66Shc through reversible disulfide bond formation. In: PNAS, April 15, 2008 vol. 105, no. 15, 5705-5709

Weitere Informationen

Juniorprofessor Dr. Clemens Steegborn, Institut für Physiologische Chemie, Medizinische Fakultät der Ruhr-Universität Bochum, 44780 Bochum, Tel. 0234/32-27041, E-Mail: Clemens.Steegborn@rub.de

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.ruhr-uni-bochum.de/physiolchem/steegborn/Alle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

Merkmale des Untergrunds unter dem Thwaites-Gletscher enthüllt

Ein Forschungsteam hat felsige Berge und glattes Terrain unter dem Thwaites-Gletscher in der Westantarktis entdeckt – dem breiteste Gletscher der Erde, der halb so groß wie Deutschland und über 1000…

Wasserabweisende Fasern ohne PFAS

Endlich umweltfreundlich… Regenjacken, Badehosen oder Polsterstoffe: Textilien mit wasserabweisenden Eigenschaften benötigen eine chemische Imprägnierung. Fluor-haltige PFAS-Chemikalien sind zwar wirkungsvoll, schaden aber der Gesundheit und reichern sich in der Umwelt an….

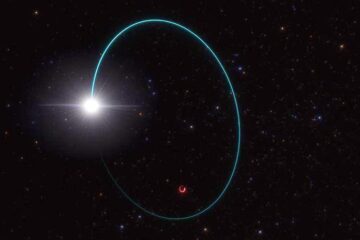

Das massereichste stellare schwarze Loch unserer Galaxie entdeckt

Astronominnen und Astronomen haben das massereichste stellare schwarze Loch identifiziert, das bisher in der Milchstraßengalaxie entdeckt wurde. Entdeckt wurde das schwarze Loch in den Daten der Gaia-Mission der Europäischen Weltraumorganisation,…