Turbulente Zeiten: Wenn sich Sterne näher kommen

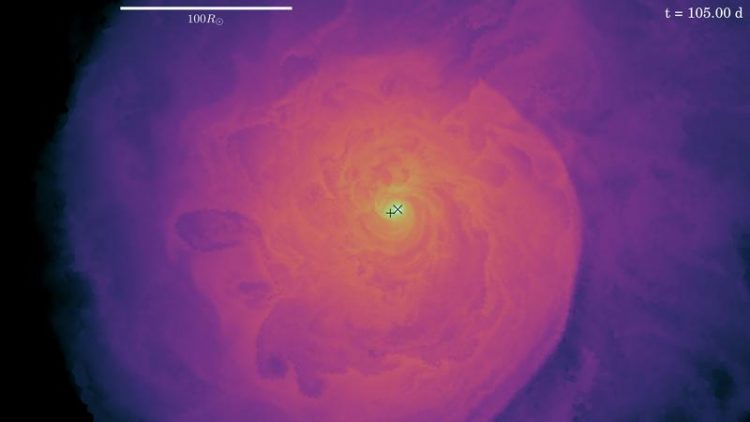

Schnitte durch das dreidimensionale Simulationsvolumen nach 105 Tagen in der gemeinsamen Hülle. In der orbitalen Ebene (Bild 1) umkreisen der Begleitstern und der Riesenkern einander. Abbildung: Sebastian Ohlmann / HITS

Ein Blick in den Nachthimmel zeigt uns die Sterne als kleine Punkte, die in weiter Ferne ihr einsames Dasein fristen. Doch der Schein trügt: Mehr als die Hälfte aller uns bekannten Sterne besitzt einen Begleiter, der das Leben des jeweiligen Sterns stark beeinflussen kann.

Die Wechselwirkung in diesen sogenannten Doppelsternsystemen ist besonders stark, wenn beide durch eine Phase gehen, in der sie von einer gemeinsamen Sternhülle aus Wasserstoff und Helium umgeben sind.

Da diese im Vergleich zur Entwicklungszeit von Sternen sehr kurze Phase jedoch nur schlecht von Astronomen beobachtet und somit auch verstanden werden kann, kommen theoretische Modelle mit aufwändigen Computersimulationen zum Einsatz. Die Erforschung dieses Phänomens ist unter anderem für das Verständnis von stellaren Ereignissen wie etwa Supernovae relevant.

Die Astrophysiker Sebastian Ohlmann, Friedrich Röpke, Rüdiger Pakmor und Volker Springel vom Heidelberger Institut für Theoretische Studien (HITS) erzielten jetzt mit Hilfe neuer Methoden einen Fortschritt in der Modellierung dieses Phänomens:

Wie sie in „The Astrophysical Journal Letters“ berichten, konnten die Wissenschaftler durch Simulationen dynamische Unregelmäßigkeiten entdecken, die während der Phase der gemeinsamen Hülle auftreten und die für das weitere Leben des Doppelsternsystems wichtig sind. Diese sogenannten Instabilitäten verändern das Fließen der Materie innerhalb der Hülle, beeinflussen dadurch die Distanz der einzelnen Sterne zueinander und bestimmen somit zum Beispiel darüber, ob und welche Art Supernova entsteht.

Die Arbeit entstand in einer Kollaboration zwischen den zwei HITS-Forschungsgruppen Physik stellarer Objekte (PSO) und Theoretische Astrophysik (TAP). Für die Modellierung wurde der von Prof. Volker Springel entwickelte Arepo-Code für hydrodynamische Simulationen verwendet und angepasst. Er löst die Gleichungen auf einem beweglichen Gitter, das dem Fluss der Materie folgt, und verbessert so die Genauigkeit der Modellierung.

Eine gemeinsame Hülle für zwei Sterne

Mehr als die Hälfte der uns bekannten Sterne werden in Systemen aus zwei Sternen geboren. Die Energie für ihr Leuchten stammt aus der Kernfusion von Wasserstoff im Zentrum der Sterne. Sobald im schwereren der beiden Sterne der Wasserstoff als Brennstoff für die Kernfusion verbraucht ist, schrumpft der Kern zusammen. Gleichzeitig bildet sich eine stark ausgedehnte Sternhülle bestehend aus Wasserstoff und Helium: Der Stern wird zu einem roten Riesen.

Wenn sich die Hülle des roten Riesens immer stärker ausdehnt, zieht der Begleitstern durch seine Schwerkraft die Sternhülle zu sich, so dass ein Teil der Hülle zu ihm überfließt. Im Laufe dieses Prozesses kommen sich beide Sterne näher. Schließlich kann der Begleiter in die Hülle des Riesen fallen und beide werden von einer gemeinsamen Sternhülle umschlossen.

Durch das Näherkommen des Riesenkerns und des Begleiters wird Energie aus der Schwerkraft zwischen beiden freigesetzt, die in die gemeinsame Hülle übertragen wird. Die Hülle wird dadurch ausgestoßen und vermischt sich mit der interstellaren Materie in der Galaxie; zurück bleibt ein enges Doppelsternsystem aus dem Kern des Riesen und dem Begleitstern.

Der Weg zur Sternexplosion

Warum diese Phase der gemeinsamen Hülle wichtig für das Verständnis der Entwicklung verschiedener Sternsysteme ist, erklärt Sebastian Ohlmann aus der PSO-Gruppe: „Je nach Ausgangssystem der gemeinsamen Hülle können sich in der weiteren Entwicklung sehr vielfältige Phänomene ergeben, wie etwa thermonukleare Supernovae.“ Ohlmann und seine Kollegen untersuchen die Vorgeschichte dieser Sternexplosionen, die zu den hellsten Ereignissen in unserem Universum zählen und eine ganze Galaxie überstrahlen können.

Bei Modellierungen von Systemen, die zu solchen Sternexplosionen führen können, besteht jedoch eine große Unsicherheit in der Beschreibung der Phase einer gemeinsamen Sternhülle. Grund hierfür ist unter anderem, dass der Kern des Riesen tausend bis zehntausendmal kleiner als die Hülle ist, so dass die räumlichen und zeitlichen Skalenunterschiede die Modellierung erschweren und Näherungen erfordern. Die jetzt mit neuartigen Methoden durchgeführten Simulationen der Heidelberger Wissenschaftler sind ein erster Schritt zu einem besseren Verständnis dieser Phase.

Wissenschaftliche Publikation:

Ohlmann, S. T., Röpke, F. K., Pakmor, R., & Springel, V. (2016):

Hydrodynamic moving-mesh simulations of the common envelope phase in binary stellar systems, The Astrophysical Journal Letters, 816, L9,

DOI: 10.3847/2041-8205/816/1/L9

http://arxiv.org/abs/1512.04529

Astrophysics Data System:

http://adsabs.harvard.edu/abs/2016ApJ…816L…9O

HITS

Das Heidelberger Institut für Theoretische Studien (HITS gGmbH) wurde 2010 von SAP-Mitgründer Klaus Tschira und der Klaus Tschira Stiftung als private, gemeinnützige Forschungseinrichtung ins Leben gerufen. Das HITS betreibt Grundlagenforschung in den Naturwissenschaften, der Mathematik und der Informatik, dabei werden große Datenmengen verarbeitet, strukturiert und analysiert. Die Forschungsfelder reichen von der Molekularbiologie bis zur Astrophysik. Die Gesellschafter der HITS gGmbH sind die HITS-Stiftung, die Universität Heidelberg und das Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Das HITS arbeitet außerdem mit weiteren Universitäten und Forschungsinstituten sowie mit industriellen Partnern zusammen. Die größte Unterstützung erhält das HITS über die HITS-Stiftung von der Klaus Tschira Stiftung, die wichtigsten externen Mittelgeber sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und die Europäische Union.

http://www.h-its.org/wissenschafts-news/turbulente-zeiten/ HITS-Pressemitteilung

https://youtu.be/4iw_E2akn4M Video „Entwicklungsprozess in der gemeinsamen Hülle im Zeitraum von 105 Tagen“ auf YouTube

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Physik Astronomie

Von grundlegenden Gesetzen der Natur, ihre elementaren Bausteine und deren Wechselwirkungen, den Eigenschaften und dem Verhalten von Materie über Felder in Raum und Zeit bis hin zur Struktur von Raum und Zeit selbst.

Der innovations report bietet Ihnen hierzu interessante Berichte und Artikel, unter anderem zu den Teilbereichen: Astrophysik, Lasertechnologie, Kernphysik, Quantenphysik, Nanotechnologie, Teilchenphysik, Festkörperphysik, Mars, Venus, und Hubble.

Neueste Beiträge

Anlagenkonzepte für die Fertigung von Bipolarplatten, MEAs und Drucktanks

Grüner Wasserstoff zählt zu den Energieträgern der Zukunft. Um ihn in großen Mengen zu erzeugen, zu speichern und wieder in elektrische Energie zu wandeln, bedarf es effizienter und skalierbarer Fertigungsprozesse…

Ausfallsichere Dehnungssensoren ohne Stromverbrauch

Um die Sicherheit von Brücken, Kränen, Pipelines, Windrädern und vielem mehr zu überwachen, werden Dehnungssensoren benötigt. Eine grundlegend neue Technologie dafür haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Bochum und Paderborn entwickelt….

Dauerlastfähige Wechselrichter

… ermöglichen deutliche Leistungssteigerung elektrischer Antriebe. Überhitzende Komponenten limitieren die Leistungsfähigkeit von Antriebssträngen bei Elektrofahrzeugen erheblich. Wechselrichtern fällt dabei eine große thermische Last zu, weshalb sie unter hohem Energieaufwand aktiv…