Erste Elektronen im European XFEL beschleunigt

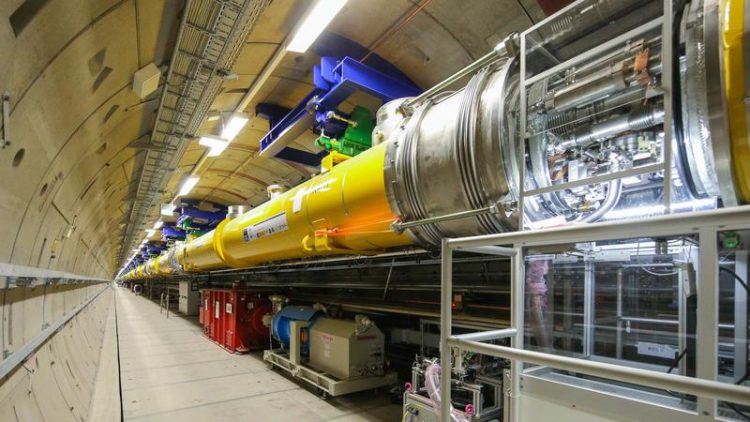

Blick in den Hauptbeschleunigertunnel des European XFEL, in dem 100 supraleitende Beschleunigermodule montiert werden Dirk Nölle / DESY

Der Röntgenlaser European XFEL ist eine internationale Forschungseinrichtung in der Metropolregion Hamburg, die einzigartige Röntgenblitze erzeugt, mit denen Forscher aus aller Welt völlig neue Einblicke in den Nanokosmos gewinnen können.

Die Anlage besteht aus einem zwei Kilometer langen supraleitenden Linearbeschleuniger für Elektronen, an den sich eine Serie hochpräziser Magnetstrukturen anschließt, in denen die extrem kurzen und hellen Röntgenblitze erzeugt werden.

Der Injektor auf dem DESY-Campus in Hamburg-Bahrenfeld hat nun die erste Serie von hoch geladenen Elektronenpaketen erzeugt und beschleunigt. Die Elektronen benötigten für den 45 Meter langen Weg vom Anfang bis zum Ende des Injektors 0,15 Mikrosekunden (millionstel Sekunden) und erreichten dabei annähernd Lichtgeschwindigkeit.

Der Injektor formt die Elektronenpakete und beschleunigt sie. Im sich anschließenden zwei Kilometer langen Linearbeschleuniger, der derzeit noch montiert wird, erreichen die Elektronen immer höhere Energien. Diese Elektronen erzeugen dann in speziellen Magnetstrukturen die Lichtblitze für Experimente, von denen zahlreiche neue Impulse für die Forschung in den Bereichen Medizin, Energieproduktion und -speicherung, Materialforschung und vielen weiteren Gebieten erwartet werden.

DESY, Hauptgesellschafter und enger Partner von European XFEL, baut und betreibt den gesamten Linearbeschleuniger inklusive Injektor. Die Komponenten für den Injektor liefert und testet das aus 17 europäischen Forschungseinrichtungen bestehende Beschleuniger-Konsortium, das DESY koordiniert. Sachbeiträge stammen insbesondere von DESY und Instituten in Frankreich, Italien, Polen, Russland, Schweden, der Schweiz und Spanien.

„Alle Mitglieder des Beschleunigerkonsortiums haben zum Bau des Injektors beigetragen, und wir schätzen ihre Professionalität bei Planung, Bau und Installation der Komponenten“, erklärt Dr. Hans Weise, leitender Wissenschaftler bei DESY und Koordinator des Beschleunigerkonsortiums. „Die Beiträge ermöglichen es uns, beim Elektronenstrahl die hohe Qualität zu erreichen, die wir für den Betrieb des Freie-Elektronen-Röntgenlasers benötigen.“

Der Aufbau des Injektors ähnelt stark dem im Freie-Elektronen-Laser FLASH bei DESY, dem Prototyp des European XFEL, der 2005 als Nutzeranlage in Betrieb gegangen ist. Mehrere Milliarden Elektronen werden aus einer Elektrode aus Cäsiumtellurid herausgeschlagen, auf die ein ultravioletter Laserpuls trifft. Sie bilden ein Elektronenpaket, das durch Hochfrequenzwellen beschleunigt und durch intensive Magnetfelder zusammengehalten wird.

Die Beschleunigung erfolgt zunächst in einem normalleitenden, aus Kupfer gefertigten Hohlraumresonator, anschließend sorgen zwei supraleitende Beschleunigermodule für eine weitere Energieerhöhung. Diese beiden Module werden mit flüssigem Helium auf -271 Grad Celsius abgekühlt, damit die eingebauten Beschleunigungsstrukturen supraleitend werden und eine besonders effektive Beschleunigung ermöglichen. Diese erste Beschleunigungsstrecke ist essentiell für die Eigenschaften des Elektronenstrahls, damit er weiter hinten in der Anlage die Röntgenblitze erzeugen kann, mit denen Forscher Proben mit atomarer Auflösung untersuchen können.

In den nächsten Wochen und Monaten wird der Injektor intensiv getestet, während der übrige Linearbeschleuniger aufgebaut wird. Der nächste große Meilenstein ist die für Ende 2016 geplante Beschleunigung von Elektronen über 2,1 Kilometer bis zur Betriebstelle Osdorfer Born. Der Nutzerbetrieb soll 2017 beginnen.

„Die ersten Elektronen im Injektor sind ein Meilenstein für diese ambitionierte Entdeckungsmaschine – Glückwünsche an alle Physiker und Ingenieure, die die verschiedenen Komponenten mit großem Engagement gebaut und montiert haben“, betont der Vorsitzende des DESY-Direktoriums, Prof. Helmut Dosch. „Mehr als die Hälfte der supraleitenden Module des Hauptbeschleunigers sind bereits getestet und montiert, und ich bin ich sicher, dass wir bald auch hier mit der Inbetriebnahme beginnen können.“

„Ich freue mich, dass der Bau des Injektors erfolgreich abgeschlossen ist. Wir richten unser Augenmerk nun auf den restlichen Teil des Beschleunigers, um den Forschern die brillantesten Röntgenblitze der Welt zur Verfügung stellen zu können“, erklärt European XFEL-Geschäftsführer Prof. Massimo Altarelli. „Ich danke allen, die an der Konstruktion und Inbetriebnahme dieses Startpunkts für unsere Forschungseinrichtung beteiligt waren.“

Über European XFEL

In der Metropolregion Hamburg entsteht mit dem European XFEL eine Großforschungsanlage der Superlative: 27 000 Röntgenlaserblitze pro Sekunde und eine Leuchtstärke, die milliardenfach höher ist als die besten Röntgenstrahlungsquellen herkömmlicher Art, werden völlig neue Forschungsmöglichkeiten eröffnen. Forschergruppen aus aller Welt können an dem europäischen Röntgenlaser atomare Details von Viren und Zellen entschlüsseln, dreidimensionale Aufnahmen im Nanokosmos machen, chemische Reaktionen filmen und Vorgänge wie die im Inneren von Planeten untersuchen. Die European XFEL GmbH ist eine gemeinnützige Forschungsorganisation, die eng mit dem Forschungszentrum DESY und weiteren internationalen Institutionen zusammenarbeitet. Bei Beginn des Nutzerbetriebs im Jahr 2017 wird sie rund 280 Menschen beschäftigen. Mit Kosten von 1,22 Milliarden Euro (Preisniveau 2005) für Bau und Inbetriebnahme und einer Länge von 3,4 Kilometer ist European XFEL eines der größten und ambitioniertesten europäischen Forschungsprojekte. Derzeit beteiligen sich zwölf Länder: Dänemark, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Polen, Russland, Schweden, die Schweiz, die Slowakei, Spanien und Ungarn.

Über DESY

Das Deutsche Elektronen-Synchrotron DESY ist das führende deutsche Beschleunigerzentrum und eines der führenden weltweit. DESY ist Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft und wird zu 90 Prozent vom BMBF und zu 10 Prozent von den Ländern Hamburg und Brandenburg finanziert. An seinen Standorten in Hamburg und Zeuthen bei Berlin entwickelt, baut und betreibt DESY große Teilchenbeschleuniger und erforscht damit die Struktur der Materie. Die Kombination von Forschung mit Photonen und Teilchenphysik bei DESY ist einmalig in Europa.

DESY-Pressekontakt

Dr. Thomas Zoufal

DESY-Pressesprecher

Tel. +49 40 8998-1666

presse@desy.de

European XFEL-Pressekontakt

Dr. Bernd Ebeling

XFEL-Pressesprecher

Tel. +49 40 8998-6921

press@xfel.eu

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Physik Astronomie

Von grundlegenden Gesetzen der Natur, ihre elementaren Bausteine und deren Wechselwirkungen, den Eigenschaften und dem Verhalten von Materie über Felder in Raum und Zeit bis hin zur Struktur von Raum und Zeit selbst.

Der innovations report bietet Ihnen hierzu interessante Berichte und Artikel, unter anderem zu den Teilbereichen: Astrophysik, Lasertechnologie, Kernphysik, Quantenphysik, Nanotechnologie, Teilchenphysik, Festkörperphysik, Mars, Venus, und Hubble.

Neueste Beiträge

Bakterien für klimaneutrale Chemikalien der Zukunft

Forschende an der ETH Zürich haben Bakterien im Labor so herangezüchtet, dass sie Methanol effizient verwerten können. Jetzt lässt sich der Stoffwechsel dieser Bakterien anzapfen, um wertvolle Produkte herzustellen, die…

Batterien: Heute die Materialien von morgen modellieren

Welche Faktoren bestimmen, wie schnell sich eine Batterie laden lässt? Dieser und weiteren Fragen gehen Forschende am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) mit computergestützten Simulationen nach. Mikrostrukturmodelle tragen dazu bei,…

Porosität von Sedimentgestein mit Neutronen untersucht

Forschung am FRM II zu geologischen Lagerstätten. Dauerhafte unterirdische Lagerung von CO2 Poren so klein wie Bakterien Porenmessung mit Neutronen auf den Nanometer genau Ob Sedimentgesteine fossile Kohlenwasserstoffe speichern können…